詩詞鑒賞《兩宋詞·朱淑真·蝶戀花》朱淑真

朱淑真

送 春

樓外垂楊千萬縷。欲系青春,少住春還去。猶自風前飄柳絮。隨春且看歸何處。綠滿山川聞杜宇①。便做無情,莫也愁人苦。把酒送春春不語。黃昏卻下瀟瀟雨。

注釋 ①杜宇:即杜鵑。宋葛立方《韻語陽秋》:“《成都記》載:‘杜宇又曰杜主,自天而降,稱望帝,好稼穡,治郫城。后望帝死,其魂化為鳥,名曰杜鵑。’”

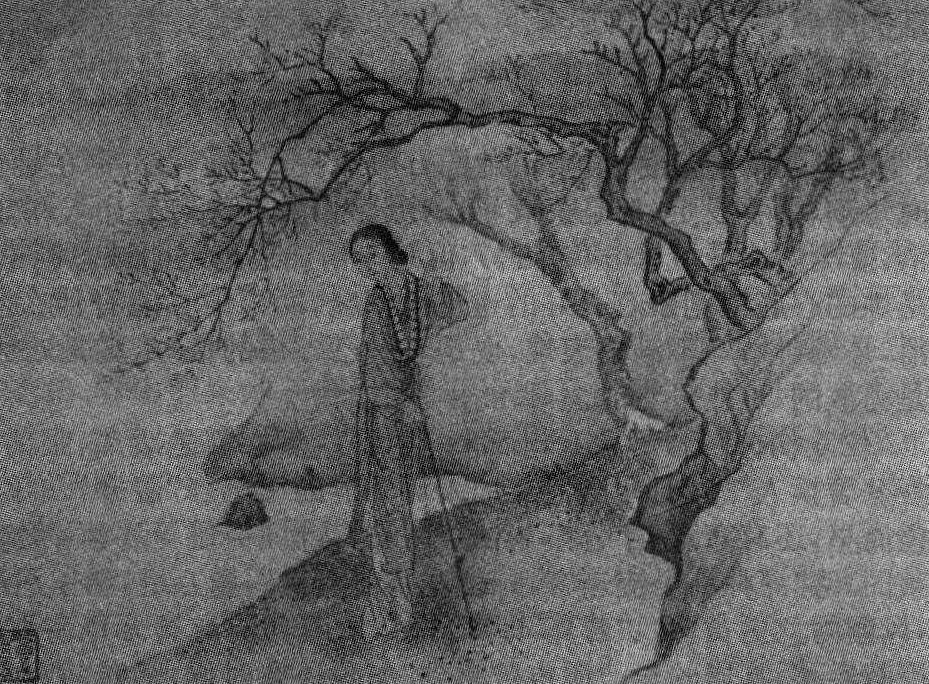

十二金釵圖之黛玉葬花 【清】 費丹旭 故宮博物院藏

鑒賞 春愁、秋悲在中國古代詩文中是最為說不盡的話題,可能與中國古代文人對于四季時間的敏感體驗有關,春天代表生命循環的起始,在廣闊的天地間生出有形之事物;秋天象征生命循環結束的前夜,有形之事物被大地歸藏為廣袤的沉沒與沉靜。本詞題為“送春”,全詞圍繞惜春、春愁舒展開來,春光韶華之媚與詞人心懷之憂,深深地扣打著詞人的心扉,因而,詞人們“憑畫闌,往往抬頭舉眼,都是春愁”(萬俟詠《木蘭花慢》)。

開篇即是惜春之語。作者首先賦予了“春”以人格特征,將它比喻成少女的“青春”,青春是人生命中最美麗、最曼妙的時光;春天是四季中煙花爛漫、生機盎然的時節,它們在嫣然與靈動中達到了統一。“樓外垂楊”三句,描繪了垂楊的芳姿。楊柳依依,垂下萬條碧絲,這正是春熟的柳色,自不同于楊基《詠新柳》中“濃如煙草淡如金”的新柳,也有別于“風吹無一葉”的衰柳(徐照《衰柳》)。作者突發奇想:“欲系青春”,想讓那萬條柳絲將春留住,但是“一溪煙柳萬絲垂”都“無因系得蘭舟住”(周紫芝《踏莎行》),煙柳又怎能留住春的腳步呢?“少住春還去”自是無法回避的結局,春終將在繁花似錦中走到盡頭。

“猶自風前飄柳絮,隨春且看歸何處”兩句,作者選取了“柳絮飄飛”這一意象來繼續描寫春逝。“柳絮”是暮春最鮮明的特征之一,所以有“飛絮著人春共老”(范成大《暮春上塘道中》)、“飛絮送春歸”(蔡伸《朝中措》)之語,飛絮是與殘春相共的,此刻它們正在空中飛舞,追隨著春的腳步,也許它們想知道春歸何處吧,就像黃庭堅詞中所云“若有人知春去處,喚取歸來同住”(《清平樂》)。“猶自”二字用語不俗,它把“系春”同“隨春”聯系起來,造成了垂楊留春、柳絮尋春,如此“一計不成,又生一計”的藝術效果,新奇別致,富含意趣。

下闋進一步寫送春。綠滿山川,杜鵑哀啼,鳥兒雖說無情,也在為“春去”悲鳴,而人呢,自然更是愁苦不堪。春歸已成定局,無計可施,如何不舍、如何糾結也只是枉然,春是不會停下它的腳步的,所以作者故作灑脫,“把酒送春”,想讓春天在溫情與歡樂中離去,不要讓它看穿自己脆弱的心靈,“春不語”,似乎讀懂了人意。

結尾“黃昏卻下瀟瀟雨”,給全詞渲染了悲涼而又朦朧的氛圍,人和春沉浸在一片蕭瑟與凄清中。這句與王灼“試來把酒留春住。問春無語。簾卷西山雨”(《點絳唇》)的意境相似,不過本詞更凄清,感情更深沉,人心與春意關系更加密切。暮雨瀟瀟,它是春離去的腳步聲,還是春不得不去的惜別之淚,抑或是人送春后的綿綿傷情呢? 作者語含蘊藉,留給讀者充足的想象空間。

朱淑真的作品中,與春逝、送春相關的比比皆是,她為何對春情有獨鐘呢? 其實,這和她的人生遭遇是分不開的,她愛戀不能,婚姻不幸,人生極不完美,留有太多的遺憾和傷悲,而春歸、春殘,正觸動了她心底的痛楚,她們都是孤單的、悲涼的、傷感的。結尾處,作者“把酒送春春不語”,也許“無語”正暗含無須多言,其情已知吧。

宋代有不少“惜春”詞,暮春景色不外是柳絮飛揚,杜鵑啼血,暮雨瀟瀟,而朱淑真卻通過豐富的想象力和妥帖的擬人手法,讓本詞搖曳生姿,具有無窮的藝術魅力,難怪明代的沈際飛評:“滿懷妙趣,成片里出,體物無間之言。”(《草堂詩馀續集》卷上)清代李佳也云:“情致纏綿,筆底毫無沉悶。”(《左庵詞話》)這首小令的確值得一品、回味。(張雅莉)

集評 明·田汝成:“淑真詩詞多柔媚,獨《清晝》一絕,《送春》一詞,頗疏俊可喜。”(《西湖游覽志馀·香奩艷語》)

清·陸昶:“淑真詩好,詞不如詩。愛其‘黃昏卻下瀟瀟雨’句,又詞好于詩也。”(《歷朝名媛詩詞》卷一一)

上一篇:《兩宋詞·蘇軾·蝶戀花》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《兩宋詞·陸游·蝶戀花》翻譯|原文|賞析|評點