詩詞鑒賞《兩宋詞·劉過·水調歌頭》劉 過

劉 過

弓劍出榆塞①,鉛槧上蓬山②。得之渾不費力,失亦匹如閑。未必古人皆是,未必今人俱錯,世事沐猴冠③。老子不分別,內外與中間。酒須飲,詩可作,鋏休彈④。人生行樂,何自催彼鬢毛斑。達則牙旗金甲⑤,窮則蹇驢破帽⑥,莫作兩般看。世事只如此,自有識鸮鸞⑦。

注釋 ①榆塞:塞名,因秦代筑長城,蒙恬于此“累石為城,樹榆為塞”而得名。故址在今內蒙古準格爾旗。詩文中常用作邊塞的通稱。②鉛槧 (qiàn):古人書寫文字的工具。鉛,鉛粉筆。槧,木板片。這里指寫作或文章。蓬山:傳說中的海上仙山。《史記·封禪書》:“自威、宣、燕昭使人入海求蓬萊、方丈、瀛洲。此三神山者,其傳在渤海中,去人不遠;患且至,則船風引而去。蓋嘗有至者,諸仙人及不死之藥皆在焉。其物禽獸盡白,而黃金銀為宮闕。未至,望之如云;及到,三神山反居水下。臨之,風輒引去,終莫能至云。”③沐猴冠:《史記·項羽本紀》:“項羽引兵西屠咸陽……收其貨寶婦女而東。人或說項王曰:‘關中阻山河四塞,地肥饒,可都以霸。’項王見秦宮室皆以燒殘破,又心懷思欲東歸,曰:‘富貴不歸故鄉,如衣繡夜行,誰知之者!’說者曰:‘人言楚人沐猴而冠耳,果然。’”這里活用本典,感嘆世事常常似是而非。④鋏休彈:戰國時,齊國公子孟嘗君門下客馮諼三次彈鋏作歌,表示對待遇不滿。后世常用來自傷不遇。⑤牙旗:軍前以象牙為飾的大旗。多為主將主帥所建,亦用作儀仗。⑥蹇驢:疲瘦的驢子,詩詞中常用騎蹇驢表現生活窮困。蹇,遲緩,跛行。漢東方朔《七諫·謬諫》:“駕騫驢而無策兮,又何路之能極。”⑦鸮(xiāo):鳥名,又稱貓頭鷹,鴟鸮科各種類的通稱。古人認為是惡聲之鳥,禍鳥。鸞:傳說中鳳凰一類的鳥。

鑒賞 這首詞作于劉過晚年。當時,主戰派和主和派之間的紛爭比較激烈,由于主和派占據了朝廷的要職,不斷排擠主戰派,所以主戰派們受到很大的壓抑。劉過這首詞不僅是對個人成敗得失的總結,亦是用充滿激情的語言為主戰派立言,鼓舞他們的士氣。

詞的上闋開頭四句舉重若輕,說無論是文治還是武功,對于劉過來說,得之渾不費力,所以失去了也等閑視之,并不放在心上。這幾句詞口氣很大,符合劉過狂放不羈的性格。儒家思想中,人生的不朽有三:“太上有立德,其次有立功,其次有立言。”(《左傳·襄公二十四年》)“弓劍出榆塞”可以說是每個有志于為國家效力的壯士的共同心愿,雖然劉過不過是一介書生,但投筆從戎、建功立業亦是其畢生的心愿,而且他恃才傲物,也自認為有領兵打仗的才能,所以出塞殺敵在他看來并非什么難事。另一方面,劉過作為一位文人,早年在江西時就以詩名著稱,他何嘗不希望自己的詩文流傳百世,留名蓬山呢? 而且在他的同輩中,劉過確實才華橫溢,膽識過人,所以無論是武功還是文名,他都敢稱其為“得之渾不費力”,這種睥睨一切的氣概使詞中透露出一股青春氣息,雖然這首詞作于劉過的晚年。“失亦匹如閑”寫得很瀟灑,既然那一切得到并不費力,失去了也就沒什么可惜的。詞人看似把功名看得很淡,但其實內心依然執著于此,如果不為了建功立業、青史留名,他又何必屢次北闕上書,向皇帝和宰相建言獻策呢? 這里的達觀也包含著一絲不得不放手的無奈。“未必”三句一反“厚古薄今”的思想,否定了是非的絕對性,感嘆世事常常似是而非。“沐猴冠”出語詼諧,原指人虛有儀表,實無人性,用在這里表示世事常常出人意料,是非曲直沒有定論。接著詞人以恢弘的手筆否定了一切是非,將“內外”與“中間”納入一囊,用“不分”加以統攝,其傲視萬物、憤世嫉俗的精神鮮明地表現出來。詞的上闋一氣呵成,渾然一體,氣勢如迅雷過耳,雖疾猶驚。

詞的下闋,開頭三句,語氣稍微和緩下來,但是感情卻一轉而為沉痛激憤。飲酒作詩可以解憂言志,自有一番名士風度,然而這樣的生活距離詞人的理想是太遠了,詞人的愿望是在政治上有所作為,希望得到皇帝的重用,為國家做出貢獻。彈鋏本來是智謀之士向其主人要求提高待遇的典故,用在這里,表達了詞人懷才不遇的悲憤,不要奢望得到當權者的賞識了,因為他們昏聵無能,根本不可能任賢使能,“休”字傾吐了詞人不被重用的失意和感慨。“人生”兩句是詞人失意之后的心理變化,他將滿腔報國之情化成及時行樂的消遣,其中的不平溢于言表。這也是詞人欲將自己從仕途的失敗中抽離出來的手段,為了安慰自己,他故意泯滅窮與達的界限,認為牙旗金甲的成功與蹇驢破帽的困頓從本質上講也沒有很大的差別,兩者可以看成是一樣的。這看似曠達到莊周的齊萬物、等是非的境地,其實更表現了詞人不能忘懷功名的苦悶,只是這種苦悶以更為隱晦和曲折的形式表現出來罷了。所以詞人在內心深處依然渴望得到有識之士的賞識,“世事只如此”,承認這個世界上的事情不能盡如人意,無奈之中只能面對現實,而“自有識鸮鸞”則寄托了他美好的心愿:是與非,善與惡終究還是有分別的,只是這種分別只有具有遠見卓識的人才能認識到。而詞人自信,在善惡分明的知音那里,自己的才華一定會得到稱贊的。詞的結尾剛勁有力,以一幅光明的前景一掃之前所有的陰霾,詞的格調因此得以提高。(常迎春)

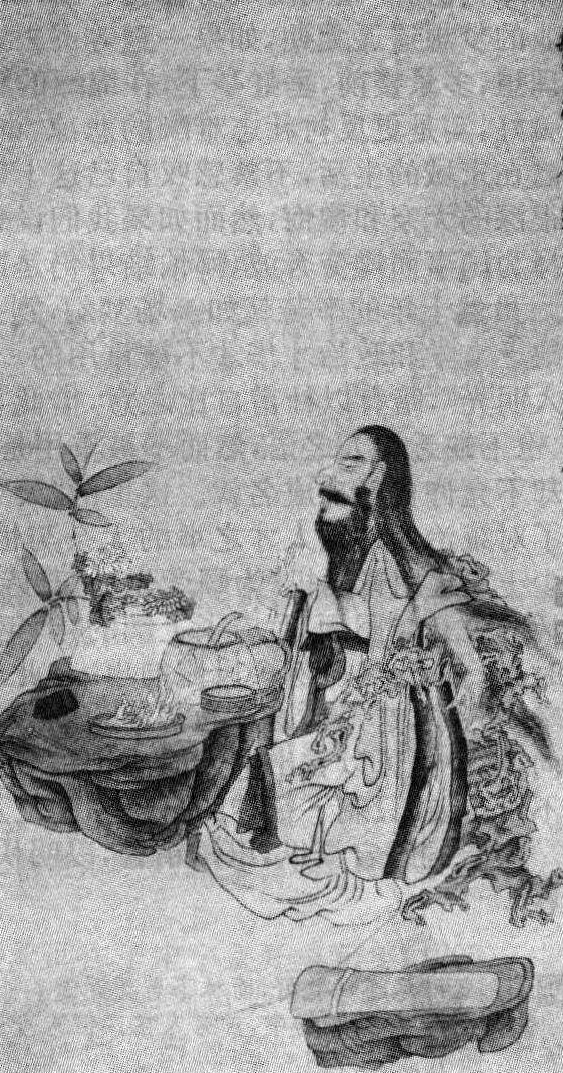

晞發圖 【明】 陳洪綬 重慶市博物館藏

上一篇:《兩宋詞·楊炎正·水調歌頭》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《兩宋詞·蘇軾·水調歌頭》翻譯|原文|賞析|評點