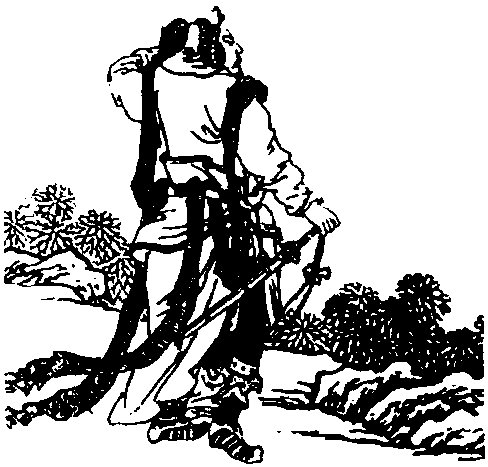

愛國詩詞鑒賞《陶淵明·詠荊軻》原文|譯文|注釋|賞析

燕丹善養士,志在報強嬴。①

招集百夫良,歲暮得荊卿。②

君子死知己,提劍出燕京。

素驥鳴廣陌,慷慨送我行。③

雄發指危冠,猛氣沖長纓。④

飲餞易水上,四座列群英。

漸離擊悲筑,宋意唱高聲。⑤

蕭蕭哀風逝,淡淡寒波生。

商音更流涕,羽奏壯士驚。

心知去不歸,且有后世名。

登車何時顧,飛蓋入秦庭。⑥

凌厲越萬里,逶迤過千城。

圖窮事自至,豪主正怔營。⑦

惜哉劍術疏,奇功遂不成。

其人雖已沒,千載有余情!

【注釋】 ①燕丹:燕太子丹,戰國燕王喜子,曾質于秦,后逃歸。見秦將滅六國,兵臨易水,乃陰養壯士,使荊軻刺秦王,不遂。強嬴: 強秦。因秦王姓贏,故有此稱。②荊卿: 荊軻,衛國人。其祖先乃齊人,徙于衛,衛人謂之慶卿。人燕,燕人謂之荊卿。好讀書擊劍。燕太子丹待以上賓之禮。軻為丹決計入秦,劫持秦王,后事敗被殺。③素驥:白色良馬。廣陌: 大道。④纓: 系冠的絲繩。⑤“漸離”二句: 《史記·刺客列傳》: “太子及賓客知其事者,皆白衣冠以送之至易水之上。既祖,取道,高漸離擊筑,荊軻和而歌,為變徵之聲,士皆垂淚涕泣。又前而歌曰: ‘風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還。’ 復為羽聲忼慨,士皆瞋目,發盡上指冠。于是荊軻就車而去,終已不顧。” 漸離: 即高漸離,燕人,與荊軻為知友,善擊筑。筑,似箏,以竹鼓之。宋意: 燕太子的門客。⑥蓋: 車蓋,此借指車子。⑦“圖窮”二句: 據《史記·刺客列傳》,荊軻攜樊於期之頭和燕督亢之地圖進獻秦王,“軻既取圖奏之,秦王發圖,圖窮而匕首見。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王驚,自引而起,袖絕”,“荊軻逐秦王,秦王環柱而走”。怔(zheng) 營: 驚慌失措的樣子。

【鑒賞】 此詩作于義熙十年(414) 陶淵明歸隱之后,內容取材于人們熟知的《史記·刺客列傳》中荊軻刺秦王的故事。詩人有著豪爽的性格、高潔的操守和剛正的氣質,他向往古代的英雄豪杰,希望建功立業,但風雨飄搖的東晉王朝并沒有為他提供實現理想的條件。這種理想與現實的矛盾不時在其作品中相激相蕩,迸發出怒火,并非一味地靜穆澹遠。此詩借古人酒杯澆自家塊壘,情溢于言,擲地作金石聲。

起首四句開門見山,點明了故事發生的時間、地點和人物。當時諸侯爭霸,秦王的勢力日益強大。《史記·刺客列傳》云: “其后秦王出兵山東,以伐齊、楚、三晉,稍蠶食諸侯,且至于燕。燕君臣皆恐禍之至。”在這危急時刻,需要有人挺身而出挽救燕國危亡。詩人將荊軻出現歸結為燕太子丹的“善養士”,正反襯出他所處時代的統治者昏庸腐朽,不能用人。荊軻是太子丹百里挑一而得,但此前卻一直懷才不遇。司馬遷記述了他坎坷的經歷: 衛元君不用,劍客蓋聶曾“怒而目之”,魯勾踐亦曾 “怒而叱之”。直到遇見燕太子丹,才得到善待。世俗的目光怎能識別真英雄?荊軻受命于危難之中,能夠挺身而出,義無反顧,是多種因素促成的,但詩人卻單單贊賞其“士為知己者死”,謂為報答燕太子丹的知遇之恩。這實際上已經溶入了詩人的人生感慨。在這里,作者用一干脆果決的動作“提劍”,表現了荊軻置生死于度外的英雄氣概。緊接大段描寫壯行場面,詩人不惜濃墨重彩,更加深了其慷慨悲壯的氣氛,令人對荊軻肅然起敬。從 “素驥”、“危冠”、“長纓”,到四座的群英和莫逆的知友,全都沉浸在如此悲涼的氣氛中,以至于風與水亦為之動容。催人淚下的商音和驚心動魄的羽調無不烘托出主人公的忠肝義膽,為突出人物個性作了極好的鋪墊。這里,詩人對人生價值有了更深刻的認識: “心知去不歸,且有后世名。”荊軻入秦更多意味著不幸,但死的輝煌又是對生命的超越。荊軻刺秦王的過程一筆帶過,悲劇結局早已在預料之中,作者真正要表達的是千年之后對荊軻的仰慕、惋惜之情。此詩文筆流暢,一氣呵成,無絲毫晦澀之感; 語言質樸自然,極富感情色彩。

文章作者:張曉東

上一篇:愛國詩詞《蔡和森·少年行·北上過洞庭有感》原文|譯文|注釋|賞析

下一篇:愛國詩詞《屈原·哀郢》原文|譯文|注釋|賞析