詩詞鑒賞《兩宋詞·范仲淹·漁家傲》范仲淹

范仲淹

塞下秋來風景異①。衡陽雁去無留意。②四面邊聲連角起③。千嶂里④。長煙落日孤城閉。濁酒一杯家萬里。燕然未勒歸無計⑤。羌管悠悠霜滿地。人不寐。將軍白發征夫淚。

注釋 ①塞(sài)下:邊界險要之地,此處指西北邊疆。②“衡陽”句:雁兒向衡陽飛去,毫不留戀荒涼的西北邊區。衡陽,今湖南衡陽。舊城南有回雁峰,峰形很像雁的回旋。傳說秋天北雁南飛,至此而止,不再南飛。③邊聲:邊地的悲涼之聲。如馬鳴、風號之類。④千嶂:綿延而峻峭的山峰。⑤燕然未勒:指戰事未平,功名未立。據《后漢書·竇憲傳》記載,東漢竇憲率兵追擊匈奴單于,“登燕然山,去塞三千馀里,刻石勒功”而還。燕然,即燕然山,今名杭愛山,在蒙古國境內。

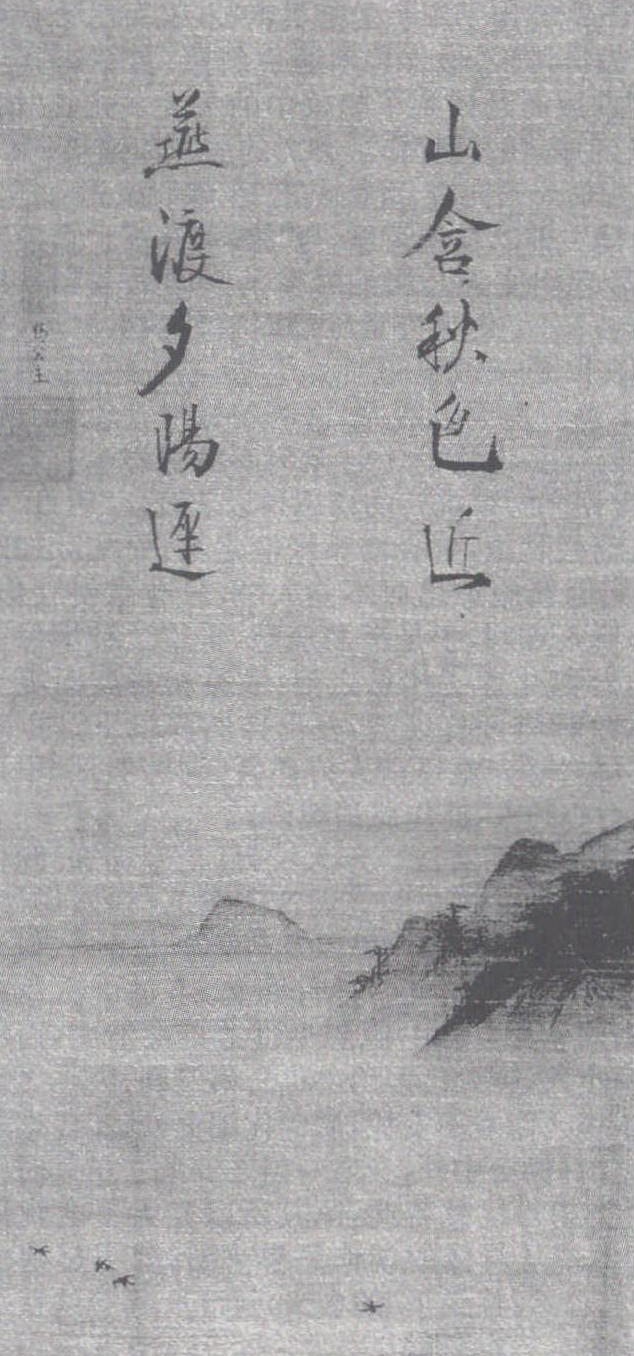

夕陽秋色圖【宋】 馬麟 日本根津美術館藏

鑒賞 宋仁宗時期,西北的黨項族日漸強大,其首領元昊建立夏國,史稱西夏。北宋與西夏作戰,屢次失敗。后來范仲淹在宋仁宗慶歷元年到三年(1041-1043)的四年間,與韓琦鎮守陜西,負責西北邊境的防御,一時號令嚴明,穩定了局勢,同時也對西夏形成了強大的威懾力。當時邊民中流傳著一句俗諺:“軍中有一韓,西賊聞之心骨寒;軍中有一范,西賊聞之驚破膽。”這首《漁家傲》就是作于邊帥任上。詞中表達了決心守邊御敵的英雄氣概,同時也反映了邊境生活的艱苦和作者思鄉的情感。

上闋描寫邊塞風光,用筆簡練,境界蒼茫悲涼。詞作開篇直寫邊塞之秋的風景,一個“異”字概括了邊塞風景與中原、江南的巨大差別。在作者筆下,顯然這種差異并不是邊塞風景較好,要不然為什么連大雁都視去如歸、毫無留意呢? 通過對大雁南歸無留意的敘述,反襯了邊塞自然環境的惡劣和戍邊士卒的思鄉盼歸之情。“四面邊聲”三句分別從聽覺和視覺角度描述了邊塞的自然地理特征和軍旅氣氛。時已秋天,馬鳴、風號、鼓角之聲,似喧鬧而闐寂。因為在這看似熱鬧的聲響里,卻唯獨人聲被掩蓋了,所以稱之為“邊聲”。群山如嶂,長煙如帶,落日如輪,孤城緊閉,既寫出了邊塞風景的蒼涼肅殺,也透露出了邊區軍事氣氛的緊張悲壯。正如唐圭璋所云:“千嶂落日,孤城自閉,其氣魄之大,正與‘風吹草低見牛羊’同妙。加之邊聲四起,征人聞之,愈難為懷。”(《唐宋詞簡釋》)

下闋直接抒寫戍邊懷抱和思鄉念親之情。家國之情,自古是人們的一個重要的情感范疇。一方面是個人家庭的幸福,一方面是國家的安全穩定。從古至今,許多仁人志士以“匈奴未滅,何以家為”為砥礪,守御邊疆,保家衛國。常年在那樣荒涼而又緊張的環境中生活,思鄉念親是難以避免的。然而家鄉遠在萬里之外,將軍征夫只好借酒澆愁,聊以自慰。作者是一個有著雄心抱負的有志男兒,“燕然未勒歸無計”表現了殺敵報國、建立功勛的愿望。《宋史·范仲淹傳》說他“每感激論天下事,奮不顧身,一時士大夫矯厲尚風節”,甚至他在慶歷三年(1043)召拜參知政事后,“會邊陲有警,因與樞密副使富弼請行邊”,表現了強烈的責任感和保家衛國的意識。與那些“戰士軍前半死生,美人帳下猶歌舞”(唐高適《燕歌行》)的腐敗邊疆將帥不同,范仲淹治軍嚴謹,在那羌管悠悠、嚴霜滿地的環境中,面對士卒思鄉心切、難以入眠,作者“憂士卒之所憂”,亦深夜難眠。這里的將軍不是追求“一將功成萬骨枯”,而是和士兵一樣,既有保家衛國的憂患意識,也有思鄉念親的情懷,更有體恤士卒、早日平定邊疆、讓士卒返回家鄉團聚的深切愿望。所以這里的“將軍白發”可以看作是將軍戍邊日久,兩鬢生白發,更可以看作是良將那種更多承擔和辛苦勞累的結果。

此詞抒寫悲涼懷抱,突破了詞限于寫男女風月的界限,表現了沉雄開闊的意境和蒼涼悲壯的氣概,對以蘇軾、辛棄疾等為代表的豪放派的形成也有一定的影響。(李飛躍)

集評 宋·魏泰:“范文正公守邊日,作《漁家傲》樂歌數闋,皆以‘塞下秋來’為首句,頗述邊鎮之勞苦。歐陽公嘗呼為窮塞主之詞。及王尚書素出守平涼,文忠亦作《漁家傲》一詞以送之,其斷章曰:‘戰勝歸來飛捷奏,傾賀酒,玉階遙獻南山壽。’顧謂王曰:‘此真元帥之事也。’”《東軒筆錄》卷一一)

唐圭璋:“羌管’一句,點出入夜景色,霜華滿地,嚴寒透骨,此時情況,較黃昏日落之時,尤為凄悲。末句,直道將軍與三軍之愁苦,大筆凝重而沉痛。惟士氣如此,何以克敵制勝?故歐公譏為‘窮塞主’也。”(《唐宋詞簡釋》)

鏈接 《漁家傲》詞牌。《漁家傲》不見于唐、五代人的詞作中,《詞譜》卷一四認為:“此調始自晏殊,因詞有‘神仙一曲漁家傲’句,取以為名。”雙調,六十二字,上下片字數、平仄相同,仄韻。

詞論。人們對詞的評論,謂之詞論,它借鑒了至宋代發展得已經比較完整的“詩論”的部分術語和方式,又努力體現出其獨有的風貌,如抓住詞“別是一家”的分界,討論其音樂文學的特征等。五代至北宋中葉,偶有“詞論”之作,大都出現在“詞序”之中,如五代歐陽炯《花間集序》等。中葉以后,“詞序”大量增加,且在宋人的筆記和詩話中也出現了對詞的評論。李清照的《詞論》是最早的完整的“詞論”之作。南宋以來,“詞論”專著不斷涌現,如王灼的《碧雞f漫志》、張炎的《詞源》、沈義父的《樂府指迷》等。清代是“詞論”最為興盛發達的時期,“詞話”作為“詞論”的重要形式,如雨后春筍般涌現出來。近現代以來,具有現代理論意識的專篇詞學論文和專著開始出現,“詞論”從此進入 了一個全新的發展階段。(據王兆鵬、劉尊明《宋詞大辭典》)

宋夏和議。西夏原為北宋屬地,經李繼遷、李德明父子的奠基與發展,不斷為黨項政權拓展了生存空間。仁宗景祐五年(1038)元昊稱帝,定都興慶府(今寧夏銀川),建立西夏。北宋王朝大為震驚,派兵征討,卻先后在三川口(今陜西安塞東)、好水川(今寧夏隆德西北)與定川寨(今寧夏固原西北)戰敗。盡管西夏在軍事上占了上風,但連年戰爭也使西夏社會經濟遭受破壞,“軍民死亡,創痍過半”,難以與國土遼闊的宋朝長期對抗,便提出和議。宋朝在加強西北防御的同時,也決定仿效澶淵之盟的方式,“稍易其名,順時而撫”,同意與西夏議和。慶歷四年(1044),宋夏訂立和議,主要內容為:夏對宋稱臣,宋冊封元昊為西夏國主;每年賜夏銀7萬兩,絹15萬匹,茶3萬斤;兩國在沿邊開設榷場,恢復互市貿易。宋夏和議確立了宋與夏的關系,使西夏成為維系宋、遼之間平衡的重要砝碼,標志著宋與遼、夏鼎峙局面的最終確立,也直接影響了其后宋、金、夏的格局。宋夏和議后,雙方關系處于相對和平狀態,西夏雖曾多次侵擾北宋邊境,但均沒有形成大規模的戰爭。和議對雙方社會經濟文化的繁榮發展帶來了和平環境與榷場貿易,是不可忽視的外部條件。

上一篇:《兩宋詞·劉辰翁·永遇樂》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《兩宋詞·歐陽修·漁家傲》翻譯|原文|賞析|評點