古典劇曲鑒賞辭典·明代劇曲·明代雜劇·楊訥《西游記·村姑演說》原文與翻譯、賞析

【一緺兒麻】不是胖姑兒偏精細(xì),官人們簇捧著個(gè)大檑椎。檑椎上天生得有眼共眉,我則道瓠子頭葫蘆對。這個(gè)人也索是蹺蹊。甚么唐僧、唐僧,早是不和爺爺去看哩,枉了這遭。恰便似不敢道的東西,枉惹得旁人笑恥。

(張?jiān)? 官人每怎么打扮送他?(姑云) 好笑,官人每不知甚么打扮。

【喬牌兒】一個(gè)個(gè)手執(zhí)白木植,身穿著紫搭背,白石頭黃銅片去腰間系。一對腳似踏在黑甕里。

(張?jiān)?那是個(gè)皂靴。(姑唱)

【新水令】官人每腰屈共頭低,吃得醉醺醺腦門著地。(張?jiān)疲喊菟ā9贸? 咿咿嗚嗚吹竹管,撲撲通通打牛皮。見幾個(gè)無知,叫一會(huì)鬧一會(huì)。

【雁兒落】 見一個(gè)粉搽白面皮,紅絟著油鬏髻。笑一聲打一棒椎, 跳一跳高似田地。

(張?jiān)?這是做院本的。(姑唱)

【川撥棹】 (白)更好笑哩。好著我笑微微,一個(gè)漢木雕成兩個(gè)腿。見幾個(gè)回回,舞著面旌旗,阿剌剌口里不知道甚的妝著鬼。人多我看不仔細(xì)。

【七弟兄】 我鉆在這壁,那壁,沒安我這死身已。滾將一個(gè)碌碡在根底,腳踏著才得見真實(shí),百般打扮千般戲。

(白) 爺爺好笑哩。一個(gè)人兒將幾扇門兒,做一個(gè)小小的人家兒。一片綢帛兒,妝著一個(gè)人。線兒提著木頭雕的小人兒。

【梅花酒】 那的他喚做甚傀儡。黑墨線兒提著紅白粉兒,妝著人樣的東西。颼颼胡哨起,冬冬地鼓聲催,一個(gè)摩著大旗。他坐著吃堂食,我立著看筵席。兩只腿板僵直,肚皮里似春雷。

【收江南】 呀,正是坐而不覺立而饑,去時(shí)乘興轉(zhuǎn)時(shí)遲。(白)說了半日,我肚皮里饑也。糝子面合落兒帶蔥虀。霎時(shí)間日平西,可正是席間花影坐間移。

(白) 看了一日,誤了我生活也。

【隨煞】雨余勻罷芝麻地,咱去那漚麻池里澡洗。唐三藏此日起身,他胖姑兒從頭告訴了你。

楊訥 《西游記》 六本二十四出,是雜劇中的長篇。元雜劇中僅 《西廂記》 可與它頡頏。此劇演唐僧西天取經(jīng)故事。在此之前,已有多種戲劇作品以此故事為題材,如金院本《唐三藏》 (已佚),宋元南戲《陳光蕊江流和尚》 (存佚曲)、《鬼子母揭缽記》 (存佚曲),元吳昌齡雜劇《唐三藏西天取經(jīng)》 (存佚曲) 等。與楊訥大體同時(shí)的,有無名氏雜劇 《二郎神鎖齊天大圣》 (存) 等。在吳承恩的集大成之作——小說《西游記》 完成之前,楊訥《西游記》 雜劇是演說取經(jīng)故事的戲劇作品中規(guī)模最大而又完整保存至今的最早的一部。

此劇從唐僧出世一直寫到他功成行滿、正果朝元。第一本表唐僧身世及尋親、報(bào)仇; 第二、三、四本敘唐僧奉旨西行,先后收用南海火龍所變白馬及孫悟空、沙和尚、豬八戒三徒; 第五本說女人國遇險(xiǎn)、火焰山借扇; 第六本演西天參佛、取經(jīng)東歸、功成還朝。與被稱為是這個(gè)故事 “雛形” 的宋話本《大唐三藏取經(jīng)詩話》 相比,其內(nèi)容較 《詩話》 豐富、完整得多。例如: 此劇中隨唐僧取經(jīng)的三徒,《詩話》中僅孫悟空一徒; 此劇中明白交待孫悟空因盜仙酒、仙桃,被觀音鎮(zhèn)于花果山下,又被逼令護(hù)送唐僧取經(jīng),《詩話》 中孫悟空的來歷還不甚清楚; 劇中火焰山受困一節(jié),《詩話》 中尚無影蹤。可見,這一在真人真事基礎(chǔ)上經(jīng)過幾百年民間傳播,又不斷被寫入文學(xué)作品的神魔故事,發(fā)展到元末明初,已經(jīng)相當(dāng)完整。由于元代或元末明初出現(xiàn)的平話 《西游記》 已經(jīng)失傳,故此劇對探索唐僧取經(jīng)故事發(fā)展演變的歷史,具有十分重要的意義。

楊訥 《西游記》 旨在宣揚(yáng)佛法,取經(jīng)事業(yè)的成功 “全仗佛世尊釋伽之威力”(劇中唐僧語)。劇中勸人 “無念”,促人從 “人我池中跳出來”,以保皇圖永固、百姓樂業(yè),反映了作者思想中封建正統(tǒng)的觀念。不過,劇中表揚(yáng)唐僧 “心堅(jiān)念重,至公無私,磨而不磷,涅而不緇” 的高尚品德和堅(jiān)忍不拔的意志,以及對 “滿朝都是酒徒” 和勢利世態(tài)的批評還是有一定意義的。劇中孫悟空愛好自由、不愿受約束和機(jī)智勇敢、除惡務(wù)盡的表現(xiàn)使他成為此劇中最為生動(dòng)的人物,吳承恩小說中大鬧天宮的叛逆者形象于此可見端倪。

此劇作者選取唐僧取經(jīng)故事中最為有趣而又能說明事情始末的情節(jié)組成這部雜劇,事雖奇幻詭譎,卻不失世態(tài)人情。作者選材之精、組織之工、運(yùn)用文字之得心應(yīng)手、突破雜劇舊規(guī)的創(chuàng)新精神,不能不令人嘆服。

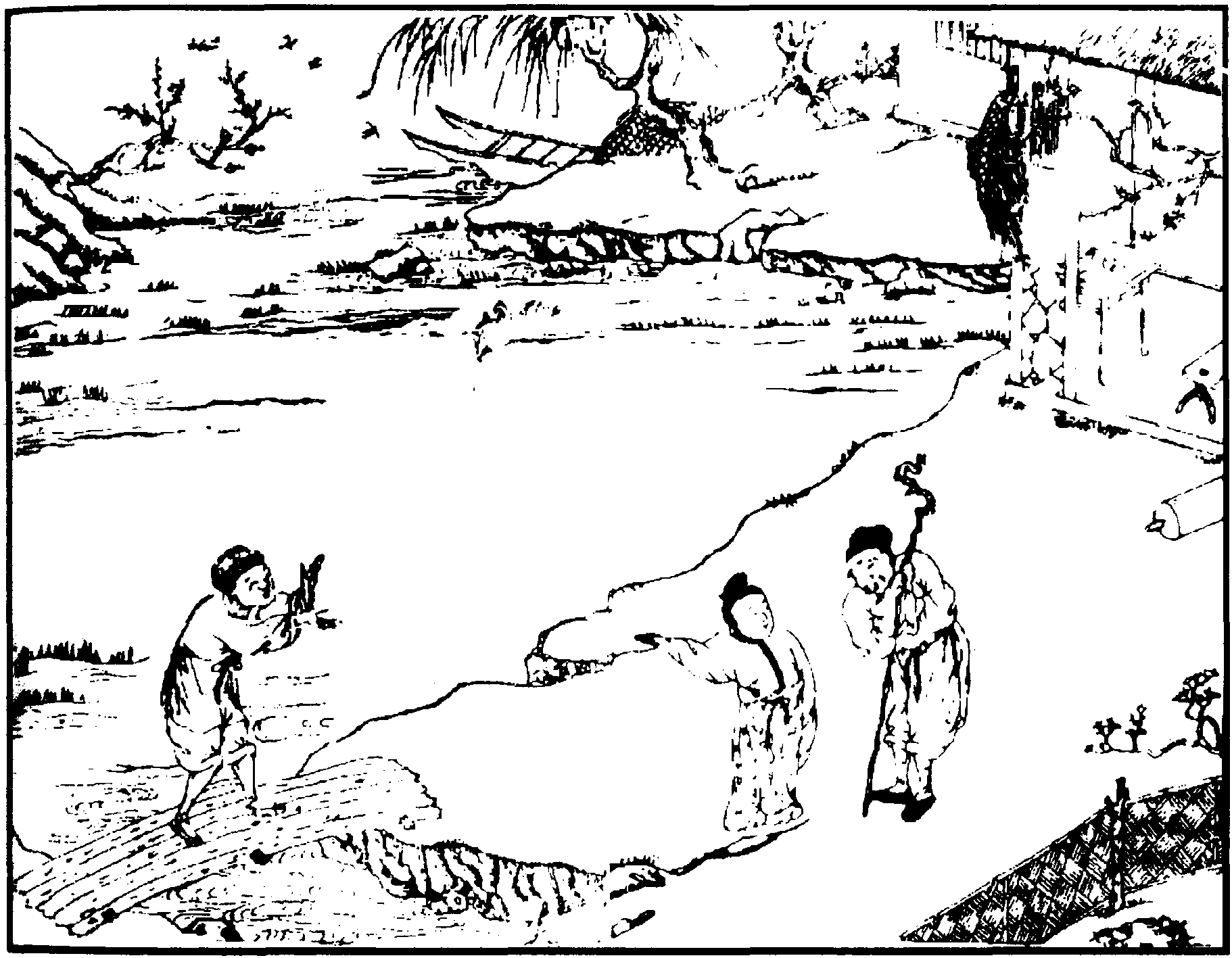

這里所選為第二本第二出 (在全劇中為第六出) 中之曲。唐僧奉旨往西天取經(jīng),長安城內(nèi)舉城歡送。村姑與王二進(jìn)城看熱鬧,回來后應(yīng)老人張的要求,細(xì)說歡送盛況。村姑寡聞少見,演說中只能以自己在農(nóng)村習(xí)見之物比喻所見,如: 以 “檑椎”、“瓠子頭葫蘆對” 喻唐僧及其光頭、眉眼,以 “白木植”、“白石頭黃銅片”喻官員們手執(zhí)的笏、腰系的金玉佩飾,以 “吹竹管”、“打牛皮” 形容吹簫、擂鼓等等,比喻不倫不類、滑稽可笑,卻也能讓人明白。這樣的演說,既符合村姑這個(gè)人物的身份、閱歷和單純、爽快的性格,也讓觀眾忍俊不禁。在第五出 《詔餞西行》的雅詠之后,繼以此出俗曲,劇中雅俗雜陳、冷熱相間,場上氣氛得以調(diào)節(jié)。由此可見作者善戲謔的才華和熟諳戲劇演出的要求,是場上之作的老手。

上一篇:《西樓記·疑謎》原文與翻譯、賞析

下一篇:《西湖扇·遇詩》原文與翻譯、賞析