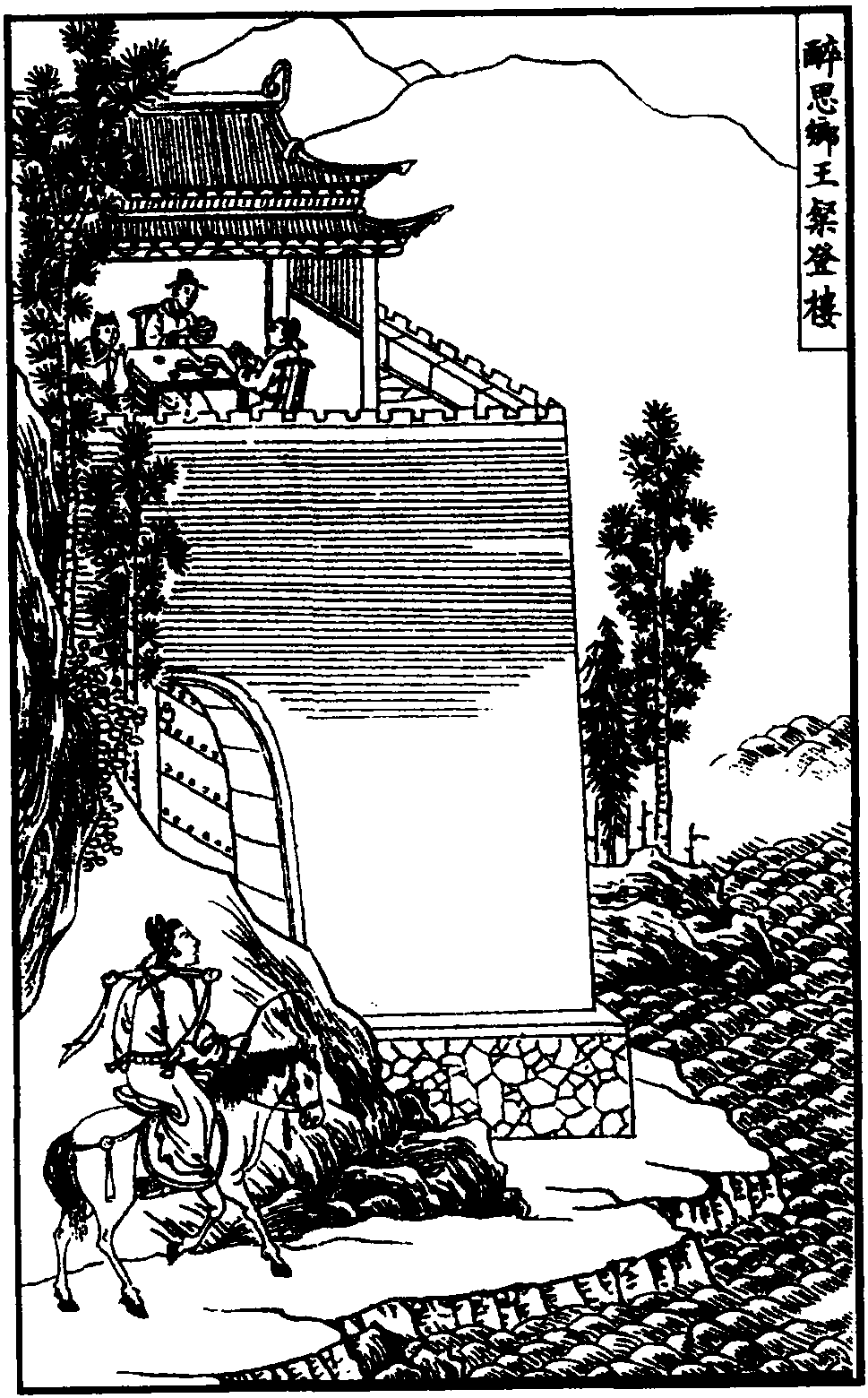

古典劇曲鑒賞辭典·宋代劇曲·元代雜劇·鄭光祖《醉思鄉王粲登樓》原文與翻譯、賞析

【迎仙客】雕檐外紅日低,畫棟畔彩云飛,十二闌干,闌干在天外倚。

我這里望中原,思故里,不由我感嘆酸嘶,越攪的我這一片鄉心碎。

【紅繡鞋】 淚眼盼秋水長天遠際,歸心似落霞孤鶩齊飛; 則我這襄陽倦客苦思歸。我這里憑闌望,母親那里倚門悲,爭奈我身貧歸未得。

【普天樂】 楚天秋,山疊翠,對無窮景色,總是傷悲。好教我動旅懷難成醉,枉了也壯志如虹英雄輩,都做助江天景物凄其: 氣呵做了江風淅淅,愁呵做了江聲瀝瀝,淚呵彈做了江雨霏霏。

【石榴花】 現如今寒蛩唧唧向人啼。哎!知何日是歸期?想當初只守著舊柴扉,不圖甚的,倒得便宜。則今山林鐘鼎俱無味,命矣時兮。哎!

可知道枉了我頂天立地居人世,老兄也,恰便似睡夢里過了三十。

【斗鵪鶉】 又不在麋鹿群中,又不入麒麟畫里; 自死了吐哺周公,枉餓殺采薇伯夷。自洛下飄零到這里,刬的無所歸棲。指望待末尾三梢,越閃的我前程萬里。

【上小樓】 一片心扶持社稷,兩只手經綸天地。誰不待執戟門庭,御車郊原,舞劍尊席。我怎肯與鳥獸同群,豺狼作伴,兒曹同輩。兀的不屈沉殺五陵豪氣。

【幺篇】 據著我慷慨心,非貪這瀲滟杯。這酒呵便解我愁腸,放我愁懷,展我愁眉。則為我志愿難酬,身心不定,功名不遂,倒不如葫蘆提醉了還醉。

《王粲登樓》 是鄭光祖文人事跡劇的代表作。王粲在荊州曾登樓作賦,歷史上實有其事,但本劇情為作者虛構,其中思鄉之情乃王粲《登樓賦》精神的生發。此劇寫王粲與丞相蔡邕之女有婚約。但因他恃才驕矜,蔡邕有意怠慢他以激勵他上進,暗中使曹植資助王粲,使他投荊州劉表。劉表亦不能重用他。王粲流落荊州,貧不得歸。重陽節,王粲應友人之邀登溪山風月樓,觸景生情,飲酒思鄉,慷慨賦詩,感嘆不遇。后因他的萬言長策甚有才識,皇帝命他為兵馬大元帥。曹植說明原委,王粲與蔡邕之女完婚。劇中這種明里怠慢、暗中資助以激發主人公上進而展開沖突的方法,在元雜劇中是一種模式。

這里所選七支曲子為王粲登上溪山風月樓所唱,一層一層地抒發懷才不遇的感慨,由登樓而觸發思鄉之情,由思鄉而引起羈旅之嘆,由羈留而生壯志難酬之慨,由壯志而抒不遇之悲,最后歸結到無奈的酒中醉。曲中主人公心境的悲憤與秋令的蕭瑟交融在一起,充滿了慷慨悲涼之氣。

【迎仙客】 曲由贊嘆溪山風月樓的壯觀開始,寫王粲登高樓望江山勝境,觸景生發思鄉之情。景物的雄奇壯觀反襯出他內心的悲涼。【紅繡鞋】 進一步抒發對家鄉的思念。作者化用王勃的詩句來表達王粲思念母親、歸心似箭的心情。一個 “憑闌望”,一個“倚門悲”,一實一虛對照寫來,將思鄉的悲苦之情渲染得十分濃烈,也道出了他“身貧歸未得”的無奈。

【普天樂】曲由思鄉的愁緒轉入壯志難酬的悲憤。這支曲有情有景,把難酬的壯志融入蕭疏的秋令中,情景交融。作者用三個夸張句來比擬王粲的悲憤之情。以氣對淅淅江風、愁對瀝瀝江聲、淚對霏霏江雨,并移情入景,點明那蕭瑟的秋風、悲鳴的江聲、凄瀝的江雨乃詩人的氣、愁、淚所化,比喻生動、貼切,詞句工整,音節鏗鏘。這一比喻將王粲的一腔悲憤推到極點。【石榴花】、【斗鵪鶉】、【上小樓】三支曲進一步渲染王粲空有扶保社稷之心、經綸天地之才,卻不能列食鐘鼎、不能隱逸山林、功不成、名不遂、有家不能歸。【幺篇】將王粲的這種由悲憤而無可奈何發展到極致——借酒澆愁,增添了悲涼的氣氛。正如明何良俊在《曲論》中所評價的,“摹寫羈懷壯志,語多慷慨,而氣亦爽烈。”

上一篇:《鄭孔目風雨酷寒亭》原文與翻譯、賞析

下一篇:《金蓮記·飯魚》原文與翻譯、賞析