春日園林·梁鼎芬

芳菲時節竟誰知?燕燕鶯鶯各護持。

一水飲人分冷暖,眾花經雨有安危。

冒寒翠袖憑欄暫,向晚疏鐘出樹遲。

儻是無端感春序,樊川未老鬢如絲。

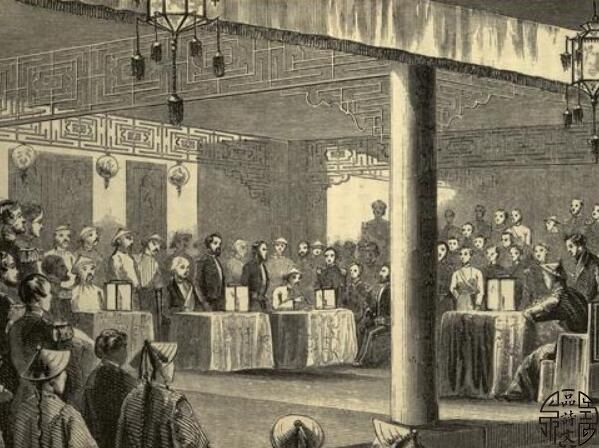

這是梁鼎芬詩集中的名作。光緒十一年(1885),李鴻章代表清政府與法國簽訂結束中法戰爭的不平等條約——中法天津條約。朝野上下輿論嘩然。梁鼎芬方任翰林院編修,少年得志,敢于言事,上疏彈劾李鴻章,被降五級調用,由是聲名大起,時年才二十七歲。

詩人被投閑置散,郁郁歸鄉,靜思前事,感愴無端,盡管他不以“一已之得失進退為忻慍”,但眼見朝政日壞,國步艱難,胸中郁勃之氣總是難以平息。在這期間寫的詩歌,多運用傳統的美人香草的比興手法,委婉地表現自己的志節和失意的心情。

陳衍《石遺室詩話》謂梁氏“肆力為詩,佳處多在悲慨、超逸兩種”,并稱《春日園林》全首“綿邈艷逸”。此詩運思寓意尤為深至,包蘊著豐富的言外之意,味外之味。

首句“芳菲時節竟誰知”,作一設問。美好的春天即將逝去了,有誰去關心呢?滿眼芳菲,又有誰去欣賞呢?這里突出一個“竟”字,作錯愕的語氣,含有無限幽怨。護持著芳春的,只有那燕燕鶯鶯!次句是無可奈何之語。鶯燕是微小的生物,它們又哪能把芳菲時節留住?詩中當以喻關心朝事、忠心為國的人們,但在中法戰爭中,他們的一切努力都白費了。

“一水飲人分冷暖,眾花經雨有安危”,是傳誦一時的雋語。同是一水,人們飲用時對冷和暖的感受便各自不同;園中的百草千花,經過風風雨雨,更是安危各異。上句活用佛家“如人飲水,冷暖自知”的常語,而賦予更深刻的社會意義。同是經歷著同一事件,不同階層不同集團的人便有不同的感受,抱著不同的態度。在中法戰爭中,清政府主和派李鴻章力主妥協,福建船政大臣何如璋及會辦海防的張佩綸,秉承李鴻章主和意旨,當法國軍艦入侵馬尾港后,不加戒備,以致福建海軍被法艦一舉擊潰;廣西巡撫潘鼎新等從廣西邊境不戰而退。將領馮子材、王孝琪、王德榜、蘇元春則在當地人民支持下,在鎮南關、諒山大敗法軍,劉永福部黑旗軍也在臨洮重創法國侵略者。中國廣大人民和愛國官兵的“暖”,跟朝廷中投降派的“冷”,形成鮮明的對照。“眾花”句,寫在一場政治斗爭之后,人們升沉各異的命運。中法戰爭后,各派政治集團力量的對比發生變化,有人被革職,被充軍,有人得到提升,但主和派頭目李鴻章卻絲毫未受觸動,詩人對此感受是特別深刻的。

頸聯二語,景中寓情。冒著料峭的春寒,翠袖佳人也只能在欄邊憑倚片時;又到黃昏時候,疏疏落落的鐘聲從樹林中傳出。上句本杜甫《佳人》詩:“天寒翠袖薄,日暮倚修竹。”詩人以寂寞而堅貞的棄婦自喻,表現了逐臣的失意和痛苦。二語“婉約幽秀,如怨如慕”,得所謂“溫柔敦厚”之旨。李瑞清《節庵詩評》以“王階露涼,倩魂悄立。殘星映空,如聞幽泣”評梁鼎芬詩,可作此聯的注腳。

末二語是全詩的總束。詩人深沉地嘆息:也許我像杜牧那樣,無端地為春光易逝而感傷吧,未曾老去,卻早已兩鬢如絲了。樊川,指唐詩人杜牧,著有《樊川文集》。杜牧詩多傷春怨別之意。李商隱《杜司勛》詩云:“高樓風雨感斯文,短翼差他不及群。刻意傷春復傷別,人間惟有杜司勛。”杜牧借傷春怨別的形式來表達憂國憂民的思想感情,他的詩歌工于比興,言近指遠。梁鼎芬此以杜牧自喻。“鬢如絲”,亦暗用杜牧《題禪院》詩:“今日鬢絲禪榻畔,茶煙輕飏落花風。”詩人年未滿三十,已被罷黜歸里,對國家的命運,個人的前途,他怎能不深深地憂慮呢?

上一篇:柳如是《春日我聞室作呈牧翁》與錢謙益情感詩

下一篇:何紹基《慈仁寺荷花池》寫夏夜古寺賞荷納涼的所見所感