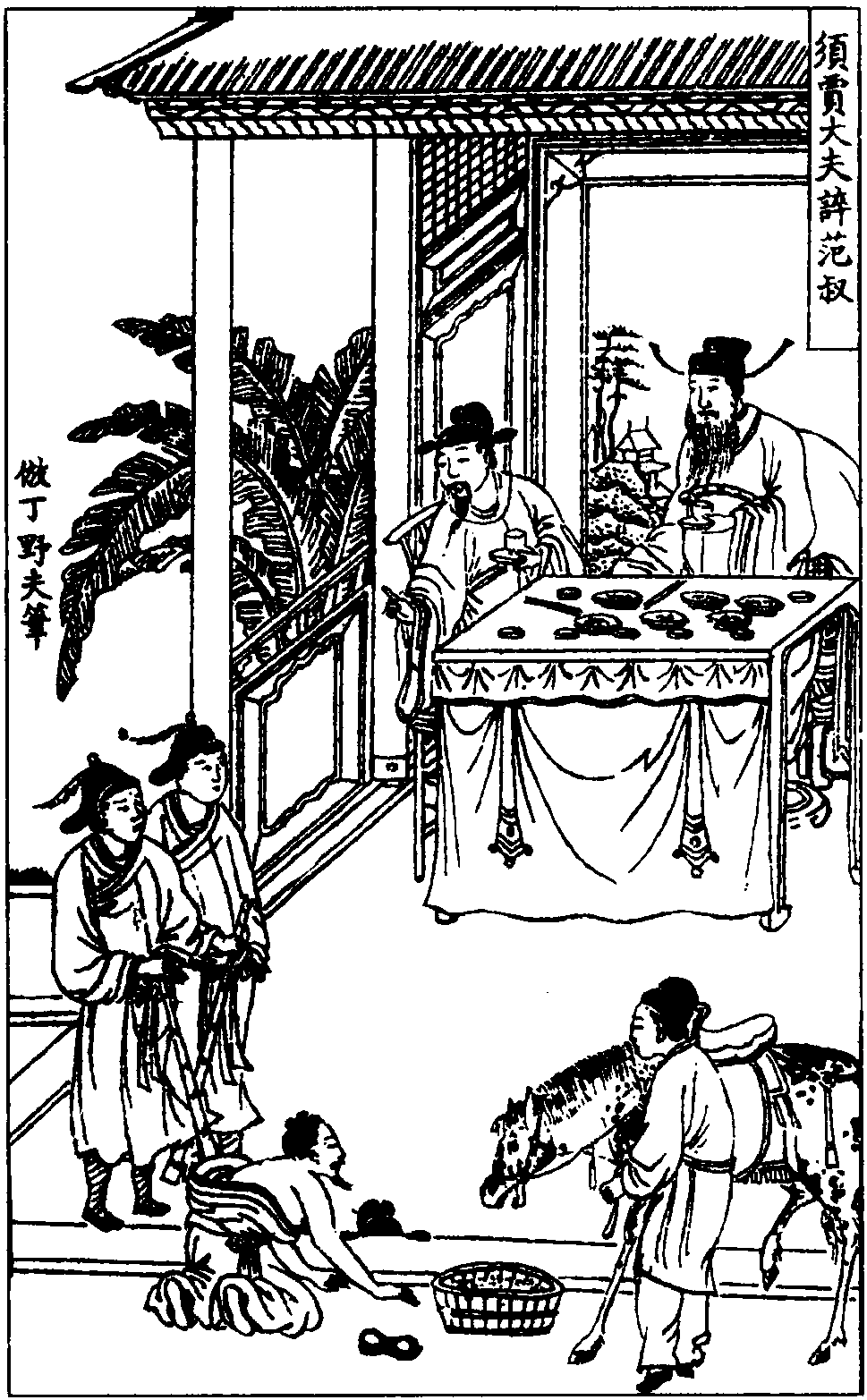

古典劇曲鑒賞辭典·宋代劇曲·元代雜劇·高文秀《須賈大夫誶范叔》原文與翻譯、賞析

【仙呂·點(diǎn)絳唇】 日月煎熬,利名牽擾,人空老。今日明朝,則俺這愁思知多少!

【混江龍】若依著先王典教,貧而無(wú)諂富無(wú)驕。俺可甚一身流落,半世辛勞?常只是白首相知猶按劍,枉了也朱門(mén)先達(dá)有同袍。猛回頭,則落的紇地微微笑。倒不如癡呆懵懂,甘守著陋巷的這簞瓢。

(騶衍云) 賢士有如此大才。久后必有大用也。(正末唱)

【油葫蘆】 自古書(shū)生多命薄,端的可便成事的少,你看幾人平步躡云霄?便讀得十年書(shū)也只受的十年暴,便曉得十分事也抵不得十分飽。至如俺學(xué)到老,越著俺窮到老。想詩(shī)書(shū)不是防身寶,刬地著俺白屋教兒曹。

此劇今存于息機(jī)子 《古今雜劇選》、《元曲選》、《酹江集》。故事是說(shuō)戰(zhàn)國(guó)時(shí)魏丞相派須賈出使齊國(guó),須賈選范睢同行。范睢能言善辯,受齊國(guó)款待,反而慢待了須賈。須賈心生妒嫉,回國(guó)后進(jìn)讒言,害死范睢,把他扔在茅廁中。范死而復(fù)蘇,得院公幫助,逃往國(guó)外。后入秦為相,改名張祿。須賈使秦,范微服造訪,須賈見(jiàn)其衣衫破爛,頓起故人之情,贈(zèng)綈袍一領(lǐng)。須賈拜會(huì)張祿,方知即是范睢,十分惶恐。范大宴賓客,在席上責(zé)罵須賈,并以當(dāng)年須賈對(duì)待自己的方法,回敬須賈。因須賈尚有故人之情,所以免他一死。以上所選第一折中三曲,是寫(xiě)齊國(guó)騶衍請(qǐng)范睢在驛亭相見(jiàn),范睢在途中和在驛亭中的唱詞。

自古以來(lái),文人懷才不遇,感嘆時(shí)世之艱慳、個(gè)人遭遇之不得意的作品豈止萬(wàn)千,但是,元曲 (包括戲劇、散曲) 中的此類作品獨(dú)具特色。詩(shī)詞作品一般來(lái)說(shuō)比較委婉含蓄,大都有一種怨而不怒的格調(diào)——當(dāng)然也有憤激的作品。元曲則多是坦直大膽,痛快淋漓地直抒胸臆; 對(duì)于當(dāng)世社會(huì)的不公和腐敗,更是冷嘲熱諷,無(wú)情抨擊。這三首曲子也有同樣特點(diǎn)。此外,元曲作者還大多有“出” 與 “處” 的矛盾,是做官好呢,還是退隱好呢? 既有宏圖大志,而在不順利的時(shí)候,又覺(jué)得不必被名韁利鎖困擾。這種 “出”、“處” 間的矛盾,自是代代皆有,只是元曲中表現(xiàn)得更為坦直、激烈。那是因?yàn)樵跗诳婆e不行,后來(lái)雖恢復(fù)科舉,卻仍仕出多途,賢者困頓而愚者得志的現(xiàn)象比較多見(jiàn),士人的政治前途很不穩(wěn)定,有此憤激之情,值得理解與同情。而所選三曲,寫(xiě)的雖是戰(zhàn)國(guó)時(shí)范睢的故事,表現(xiàn)的卻是元代士人的苦惱。

范睢有大才,卻身處下僚,感嘆頗多。【點(diǎn)絳唇】 共五句,寫(xiě)范睢日月虛度、事業(yè)無(wú)成人空老的悲哀。前二句對(duì)偶,只八字,但 “煎熬”、“牽擾” 兩詞,寫(xiě)出他長(zhǎng)久困頓的無(wú)奈。“今日明朝” 句語(yǔ)詞樸實(shí),寫(xiě)出那種平淡的境界,而日復(fù)一日地重復(fù)著平淡,正加強(qiáng) “人空老” 詞意,則愁思就不是無(wú)病呻吟,而是合乎邏輯的結(jié)果。

【混江龍】 曲寫(xiě)范睢對(duì)現(xiàn)實(shí)的困惑: 先王的典籍教導(dǎo)說(shuō),貧困的人要保持節(jié)操,不可有諂媚之態(tài),富貴者則應(yīng)謙遜不驕。然而現(xiàn)實(shí)卻并不如此,正直的人入仕無(wú)門(mén),這就是他 “一身流落,半世辛勞” 的緣故。“白首” 以下兩句對(duì)偶,語(yǔ)意也相對(duì):同是朋友、契交,學(xué)問(wèn)、才能差不多,但是,一個(gè) “白首猶按劍”,一個(gè)卻已是“朱門(mén)先達(dá)”。這種榮辱無(wú)定的情況,當(dāng)時(shí)很普遍。猛回首,發(fā)現(xiàn)自己苦苦追求、經(jīng)營(yíng),卻并無(wú)大成就,只好“紇地微微笑”,這是一種無(wú)可奈何的自嘲自笑。“倒不如” 句是這一曲的主要情結(jié),看似大徹大悟,其實(shí)卻是很不服氣,很不甘心,有著一肚子牢騷。

【油葫蘆】 曲是在騶衍稱贊他有大才,久后必有大用后的唱詞。在這里,范睢憤慨地抒發(fā)“自古書(shū)生多命薄” 的情感,比起上兩曲,情緒上更悲憤,而在理性的歸納上也更進(jìn)一步,指出書(shū)生 “成事的少”,無(wú)幾人“平步躡云霄”。“便讀得”、“便曉得” 二句對(duì)偶,是說(shuō)讀十年書(shū),受十年窮,懂得十分事,也混不到十分飽。俗話說(shuō)“十年窗下無(wú)人問(wèn),一舉成名天下知”,這說(shuō)的是書(shū)生科舉成功,踏上仕途,天下聞名。但是,天下之大,又能有多少幸運(yùn)兒呢?大多數(shù)都在困境中默默地度過(guò)一生,只落得個(gè)“學(xué)到老”、“窮到老” 的下場(chǎng)。因此,他概括說(shuō),讀書(shū)不是防身寶。當(dāng)然這樣的結(jié)論,是他很不情愿作出、不幸卻又是千真萬(wàn)確的結(jié)論。

這三支曲語(yǔ)言明暢,層次分明。從感嘆自己虛度歲月 “人空老”; 到提出現(xiàn)實(shí)與先王的教導(dǎo)不一樣——世界是不公平的; 進(jìn)而再對(duì)書(shū)生的普遍命運(yùn)作出歸納,層層遞進(jìn),有說(shuō)服力。其中偶句對(duì)偶工整,卻不著雕琢痕跡,讀來(lái)很是自然,這正是高文秀劇作的語(yǔ)言特色。

上一篇:《鞭歌妓》原文與翻譯、賞析

下一篇:《風(fēng)洞山·烈殉》原文與翻譯、賞析