愛國詩詞鑒賞《李賀·雁門太守行》原文|譯文|注釋|賞析

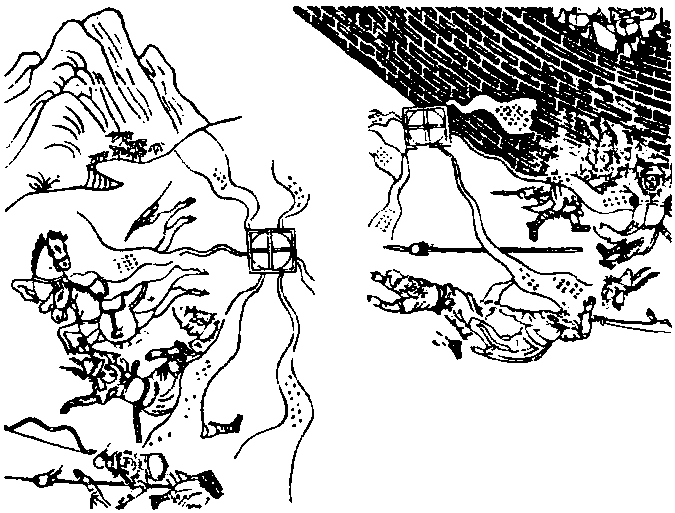

黑云壓城城欲摧,甲光向日金鱗開。

角聲滿天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。②

半卷紅旗臨易水,霜重鼓寒聲不起。③

報君黃金臺上意,提攜玉龍為君死!④

【注釋】 ①雁門太守行:樂府《相和歌·瑟調曲》名。后人多取其題面之意,詠邊塞征戰之事。②燕脂: 同“胭脂”。比喻戰場上的鮮血。紫: 長城附近多半是紫色的泥土,故稱“紫塞”。③易水: 在今河北易縣。④黃金臺: 又稱金臺、燕臺。故址在今河北易縣東南。相傳戰國時燕昭王筑臺于此,置千金于臺上,延請天下士,故名。玉龍: 指寶劍。

【鑒賞】 中唐時期,藩鎮飛揚跋扈、叛變無常,河北地區戰事頻仍,國家的統一安定遭到嚴重威脅。李賀這首詩熱情地歌頌那些浴血奮戰、慷慨赴難的將士,表現了他對當時叛亂不息、國無寧日的社會現實的不滿; 同時也寄寓著詩人愿為國效忠的愛國激情。

《雁門太守行》,原是樂府《相和歌·瑟調曲》 舊題。古詞稱美洛陽令王渙的德政,與雁門太守無涉。至梁簡文帝蕭綱,開始按題面之意詠邊城征戰,李賀在這里就是繼承了蕭綱的傳統,用這個古題歌詠時事。開頭兩句,寫激戰前形勢之危急。首句寫烏合之眾的叛軍如烏云聚集,遮天蔽日甚囂塵上,大有將唐軍駐守的城池一舉摧垮之勢。“黑云壓城城欲摧”,一個“壓”字,見出叛軍氣焰之囂張,渲染出戰火已迫在眉睫。這將是一場交戰雙方數量懸殊、唐軍將士處境危險的戰斗。叛軍如此猖狂,迎戰強敵的唐軍將士卻毫無懼色。次句寫他們軍容整肅,嚴陣以待。日光透過云隙,照射到戎裝披掛的唐軍將士的鎧甲上,發出閃閃耀眼的金光,使人聯想到在江河風浪中勇敢地逆流而上的金色鯉魚的魚鱗。“甲光向日金鱗開”,寫出了唐軍將士臨危不懼時的精神抖擻,顯示出這些披堅執銳的熱血男兒凜然不可侵犯的神態。三、四兩句寫由日至夜的激烈戰斗。軍中的畫角本來就音色低沉,在秋風蕭瑟、草木凋零的蒼涼秋色襯托下,更顯得慷慨悲涼。第三句“角聲滿天秋色里”,先從聽覺方面勾畫出戰爭的規模,雖未直接寫戰場上的刀光劍影,仍然使讀者從撲面而來的陰森慘烈的殺氣中感受到那聲勢浩大、驚心動魄的浴血鏖戰。第四句 “塞上燕脂凝夜紫”,再從視覺角度描寫戰爭的殘酷,一場惡戰之后塞上的土地都凝成了血塊般黑紅的紫色,則激戰之際廝殺雙方的血肉橫飛、血流漂杵,自在意料之中。長城素有紫塞之稱,語出崔豹 《古今注》:“秦筑長城,土色皆紫,漢塞亦然,故稱紫塞焉。”如今凝成紫色的積血又與塞上的紫土混合在一起,在濃重的夜色籠罩下一時竟分不出是血紫?土紫?還是連這塞外戰場上的通夜皆紫? 戰爭如此艱苦卓絕,唐軍將士仍然英勇無畏。五、六兩句寫他們擊退叛軍進攻后,不顧傷亡慘重,又主動奮勇出擊。“半卷紅旗臨易水”,暗示唐軍將士仍處于迎戰強敵之不利地位。易水,在今河北易縣。戰國時勇士荊軻曾在此地別燕太子丹,然后入強秦去行刺秦王。這句明寫臨敵交戰的地點,暗喻將士們那種 “風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還” 的壯懷激烈的英雄氣概。然而敵眾我寡的形勢畢竟是對唐軍將士意志的考驗。天寒霜重,鼓受潮而聲低沉,仿佛與將士們激動得不能自已的心跳聲合拍。“霜重鼓寒聲不起”,這句寫將士們冒寒迎戰,同時暗示形勢嚴峻,此一去恐怕將有去無還。是什么力量使得唐軍將士視死如歸,義無反顧?最后兩句圖窮匕見,喊出了廣大唐軍將士心底的呼聲。“報君黃金臺上意,提攜玉龍為君死!”為了報答君王的知遇之恩,前線將士手提寶劍橫掃頑敵,即使為國捐軀也心甘情愿! 這個結尾借將士之口表達出詩人愿為國效忠的壯志豪情,寄托了詩人復興大唐王朝的熱烈憧憬。

這首詩色彩濃重,哀感頑艷,筆調悲壯,感人至深。據唐人張固《幽閉鼓吹》載: “李賀以歌詩謁韓吏部,時(愈) 為國子博士分司。送客歸,極困。門人呈卷,解帶,旋讀之。首篇《雁門太守行》日: ‘黑云壓城城欲摧,甲光向日金鱗開。’ 卻授帶,命邀之。”韓愈之所以因為一首詩而對年青的作者如此推重,究其原因,無他,皆因回蕩其中的愛國激情,與韓愈這位日有同思、夜有同夢的熱心讀者聲應氣求、心靈相通,一拍即合之故。

文章作者:霍然

上一篇:愛國詩詞《郁達夫·滿江紅·閩于山戚繼光祠題壁》原文|譯文|注釋|賞析

下一篇:愛國詩詞一九三六年二月《毛澤東·沁園春·雪》原文|譯文|注釋|賞析