滿城風雨近重陽,濕秋光,暗橫塘。蕭瑟汀蒲,岸柳送凄涼。親舊登高前日夢,松菊徑,也應荒。

堪將何物比愁長?綠泱泱,繞秋江。流到天涯,盤屈九回腸。煙外青蘋飛白鳥,歸路阻,思微茫。

-----倪瓚

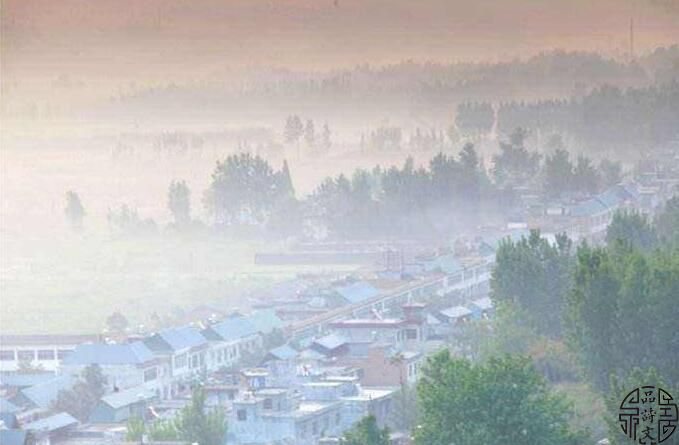

九九重陽,秋高氣爽,人們登高賞景、品菊飲酒,尤其是文人騷客們,更是相聚歡會、斗酒吟詩,留下了數量相當可觀的詠秋杰作。其中唐代大詩人王維在《九月九日憶山東兄弟》一詩中詠唱的“獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親”兩句,尤其為人推重,堪稱絕唱。元末詩人倪瓚長期流寓吳中,客居他鄉,游子情懷屢屢訴諸筆端。這首詞作于重陽佳節,表達了作者對故鄉親人的深切思念和獨處異鄉的悲愁之情。

起頭二句,開門見山,直截了當地交待重陽節時的天氣狀況。重陽時分,本應秋高氣清、金風勁吹,但是作者眼前卻是另一番景象:陰云密布,風狂雨橫,整座城市都籠罩在一片濛濛雨霧之中。沉悶而壓抑的情境,頓使全詞充滿了一種低沉抑郁的情調。雖然這一句是用宋潘大臨的成句,但仍有感人的力量。“秋光”,指秋日的風光景色。唐司空圖《重陽山居》:“滿目秋光還似鏡,殷勤為我照衰顏。”“橫塘”,古代的堤名,在今江蘇省吳縣西南。宋賀鑄《青玉案》:“凌波不過橫塘路,但目送、芳塵去。”唐人詩中的“秋光”是明媚的、亮潔的,宋人筆底的“橫塘”是曾經與佳人邂逅的地方。但倪瓚在此卻以“濕”、“暗”二字鎖定兩意象,極摹秋色之昏濛、橫塘之暗昧,進一步烘托風雨中重陽節的氣象。以下“蕭瑟”二句將鏡頭定格在橫塘邊上,展現出一幅凄慘冷清的畫面:水邊的蒲草在秋風中枯萎凋零,岸堤上黃葉颯颯的柳枝向人們傾訴著送別的凄涼。這里暗用折柳贈別之典,以景傳情,撫今追昔,更增幾分斷腸之思、悲涼之意。作者回想往日與親朋好友登高賞菊的歡樂情景,有如才做過的美夢一般。“松菊徑”二句由陶淵明《歸去來兮辭》中“三徑就荒,松菊猶存”衍化而來,以想像揣測的語氣來抒發作者對故鄉風物的惦念關懷。同時以“夢”之美好反襯現實之悲切冷清,既使藝術表現空間得以拓廣,又充實了詞作的意蘊,給讀者以廣闊的想像余地。

下片重點抒情,表達作者的濃郁鄉愁。作者先以設問自答將連綿不絕的愁情形象地比喻為碧綠無際的秋江之水。以水喻愁,在前代名家筆端屢有妙句,如南唐后主李煜《虞美人》詞中“問君能有幾多愁?恰似一江春水向東流”、北宋秦觀《江城子》詞中“便做春江都是淚,流不盡,許多愁”,皆喻愁之無窮無盡。而倪瓚筆下的愁情,不但如秋天的江水一樣奔流不息,而且如九曲回腸、蜿蜒百轉,一直流向海角天涯。盡管如此,想如江水一樣流到故鄉,回到親人身旁,則是不可能的。作者只能抬眼凝視著遠處自由出沒于葦草中的白鳥,羨慕它們能夠無憂無慮地飛翔嬉戲,而自己的歸鄉之路卻被阻斷,只能將無盡的鄉愁寄托于茫茫蒼穹中的白云。結句惆悵滿懷,強自慰藉中流溢出一種無奈的感傷,體現出人不及物的深沉悲哀。

此詞以重陽佳節來抒發作者心中的愁情,意象黯淡而不死寂,格調哀惋而不傷痛,語言質樸,用典自然,抒情流暢,頗符合倪瓚好潔喜靜的個性和清逸淡雅的畫風。而以淡潔之筆寫深情,用詩情畫意顯相思,也顯現出作者擺脫凡俗的藝術品格和精湛厚實的文學功力。

上一篇:查慎行《賀新郎·秋晚獨上荊州城樓》清代詞作鑒賞

下一篇:明·劉侗《金菊對芙蓉·華紫移楓》思鄉想念妻子詞作鑒賞