檢索首頁·中國古典文學作品精講·第二篇 散文、辭賦、駢文專卷 下冊·元明清及近代散文·近代散文·方苞·獄中雜記

康熙五十一年三月,余在刑部獄,見死而由竇出者,日四三人。有洪洞令杜君者,作而言曰: “此疫作也。今天時順正,死者尚希,往歲多至日十數人。” 余叩所以,杜君曰: “是疾易傳染,遘者雖戚屬,不敢同臥起。而獄中為老監者四,監五室: 禁卒居中央,牖其前以通明,屋極有窗以達氣; 旁四室則無之,而系囚常二百余。每薄暮下管鍵,矢溺皆閉其中,與飲食之氣相薄; 又隆冬貧者席地而臥,春氣動,鮮不疫矣。獄中成法,質明啟鑰。方夜中,生人與死者并踵頂而臥,無可旋避,此所以染者眾也。又可怪者,大盜積賊,殺人重囚,氣杰旺,染此者十不一二,或隨有瘳。其駢死,皆輕系及牽連佐證法所不及者。”

余曰: “京師有京兆獄,有五城御史司坊,何故刑部系囚之多至此?” 杜君曰: “邇年獄訟,情稍重,京兆、五城即不敢專決; 又九門提督所訪緝糾詰,皆歸刑部; 而十四司正副郎好事者,及書吏、獄官、禁卒,皆利系者之多,少有連,必多方鉤致。茍入獄,不問罪之有無,必械手足,置老監,俾困苦不可忍,然后導以取保,出居于外,量其家之所有以為劑,而官與吏剖分焉。中家以上,皆竭資取保; 其次,求脫械居監外板屋,費亦數十金; 唯極貧無依,則械系不稍寬,為標準以警其余。或同系,情罪重者,反出在外; 而輕者、無罪者罹其毒。積憂憤,寢食違節,及病,又無醫藥,故往往至死。” 余伏見圣上好生之德,同于往圣,每質獄辭,必于死中求其生。而無辜者乃至此。倘仁人君子為上昌言: “除死刑及發塞外重犯,其輕系及牽連未結正者,別置一所以羈之,手足毋械。” 所全活可數計哉! 或曰: “獄舊有室五,名曰現監,訟而未結正者居之。倘舉舊典,可小補也。” 杜君曰: “上推恩,凡職官居板屋。今貧者轉系老監,而大盜有居板屋者,此中可細詰哉? 不若別置一所,為拔本塞源之道也。” 余同系朱翁、余生,及在獄同官僧某,遘疫死,皆不應重罰。又某氏以不孝訟其子,左右鄰械系入老監,號呼達旦。余感焉,以杜君言泛訊之,眾言同,于是乎書。

凡死刑獄上,行刑者先俟于門外,使其黨入索財物,名曰 “斯羅”,富者就其戚屬,貧則面語之。其極刑,曰: “順我,即先刺心,否則,四肢解盡,心猶不死。” 其絞縊,曰: “順我,始縊即氣絕,否則,三縊加別械,然后得死。” 唯大辟無可要,然猶質其首。用此,富者賂數十百金,貧亦罄衣裝,絕無有者,則治之如所言。主縛者亦然,不如所欲,縛時即先折筋骨。每歲大決,勾者十四三,留者十六七,皆縛至西市待命。其傷于縛者,即幸留,病數月乃瘳,或竟成痼疾。余嘗就老胥而問焉: “彼于刑者、縛者,非相仇也,期有得耳; 果無有,終亦稍寬之,非仁術乎?” 曰: “是立法以警其余,且懲后也; 不如此則人有幸心。” 主梏撲者亦然。余同逮以木訊者三人: 一人予三十金,骨微傷,病間月; 一人倍之,膚傷,兼旬愈;一人六倍,即夕行步如平常。或叩之曰: “罪人有無不均,既各有得,何必更以多寡為差?” 曰: “無差,誰為多與者?” 孟子曰: “術不可不慎。” 信夫!

部中老胥,家藏偽章,文書下行直省,多潛易之,增減要語,奉行者莫辨也; 其上聞及移關諸部,猶未敢然。功令: 大盜未殺人,及他犯同謀多人者,止主謀一二人立決,余經秋審,皆減等發配。獄詞上,中有立決者,行刑人先俟于門外,命下,遂縛以出,不羈晷刻。有某姓兄弟,以把持公倉,法應立決。獄具矣,胥某謂曰:“予我千金,吾生若。”叩其術,曰: “是無難,別具本章,獄詞無易,取案末獨身無親戚者二人易汝名,俟封奏時潛易之而已。” 其同事者曰: “是可欺死者,而不能欺主讞者。倘復請之,吾輩無生理矣。” 胥某笑曰: “復請之,吾輩無生理,而主讞者亦各罷去。彼不能以二人之命易其官,則吾輩終無死道也。” 竟行之,案末二人立決。主者口呿舌撟,終不敢詰。余在獄,猶見某姓,獄中人群指曰:“是以某某易其首者。” 胥某一夕暴卒,眾皆以為冥謫云。

凡殺人,獄詞無謀、故者,經秋審入矜疑,即免死。吏因以巧法。有郭四者,凡四殺人,復以矜疑減等,隨遇赦。將出,日與其徒置酒酣歌達曙。或叩以往事,一一詳述之,意色揚揚,若自矜詡。噫! 渫惡吏忍于鬻獄,無責也; 而道之不明,良吏亦多以脫人于死為功,而不求其情。其枉民也,亦甚矣哉!

奸民久于獄,與胥卒表里,頗有奇羨。山陰李姓,以殺人系獄,每歲致數百金。康熙四十八年,以赦出,居數月,漠然無所事。其鄉人有殺人者,因代承之。蓋以律非故殺,必久系,終無死法也。五十一年,復援赦減等謫戍。嘆曰: “吾不得復入此矣!” 故例,謫戍者移順天府羈候。時方冬,停遣,李具狀求在獄候春發遣,至再三,不得所請,悵然而出。

****

本篇選自《望溪先生集外文》卷六。

作者方苞因戴名世《南山集》案,于康熙五十年(1711)牽連入獄。本文就是他在獄中聞見的記錄。

“獄中雜記”,記的是何處之獄?作者始入江寧獄,后下京師刑部獄。“獄中”,主要當指此二獄中之事。文題標明“雜記”,但并非雜亂胡記,而是文旨分明、行文簡潔、條理清晰,其主旨在于通過這個記述,揭露清廷吏治之腐敗。

本文篇幅較長,主要分兩個部分,也即兩大段,又六個層次——

第一段(1-2節):揭露刑部獄之黑暗殘酷:

第一層(首節):因死囚引發獄中時疫流行;

第二層(2節):系囚過多之原由。

第二段(3-7節):多方面揭露官吏、獄卒與奸民的罪惡行徑;

第一層(3-4節):記敘獄中吏卒利用職權殘酷壓榨狀況;

第二層(5節):揭露老胥貪贓枉法行徑;

第三層(6節):揭發惡吏“忍于鬻獄”之罪行;

第四層(7節):揭露胥吏、獄卒與奸民相互勾結犯罪事實。

以下分段略講——

第一段:揭露刑部獄之黑暗殘酷

這段有兩層意思——

第一層:因死囚引發獄中時疫流行

康熙五十一年三月,余在刑部獄,見死而由竇出者,日四三人。有洪洞令杜君者,作而言曰: “此疫作也。今天時順正,死者尚希,往歲多至日十數人。”余叩所以,杜君曰: “是疾易傳染,遘者雖戚屬,不敢同臥起。而獄中為老監者四,監五室: 禁卒居中央,牖其前以通明,屋極有窗以達氣; 旁四室則無之,而系囚常二百余。每薄暮下管鍵,矢溺皆閉其中,與飲食之氣相薄; 又隆冬貧者席地而臥,春氣動,鮮不疫矣。獄中成法,質明啟鑰。方夜中,生人與死者并踵頂而臥,無可旋避,此所以染者眾也。又可怪者,大盜積賊,殺人重囚,氣杰旺,染此者十不一二,或隨有瘳。其駢死,皆輕系及牽連佐證法所不及者。”

一、詮詞釋句:

康熙與刑部獄——康熙,即清圣祖玄燁之年號,是清人入主中原后的第二代帝君,享國六十一年。刑部獄,清廷刑部所設的監獄。是中央政府之大獄。方苞因給戴名世《南山集》作序而牽連入獄,歷時兩年。

竇與作與洪洞令——竇(dòu豆),穿壁為小戶,曰竇。此指監獄墻上所開的洞洞。作,起立。洪洞令,洪洞,今山西洪洞縣。令,縣令。

疫作與叩所以與遘——疫作,瘟疫發作流傳。叩所以,問個究竟。是說詢問造成這般情況的原因。遘(gòu構),遭遇。

老監與監五官、牖其前與屋極——老監,舊的牢房。監五室,每個牢房分成五室。牖其前,在禁卒住室的前方開個窗。牖(yǒu又),即窗戶,用作動詞。

系囚、管鍵、矢溺、相薄——系囚,關押囚犯。系,讀jì記。管鍵,即鎖。矢溺,屎與尿。矢通“屎”。相薄,相混雜。

鮮不疫、成法與質明啟鑰——鮮不疫,極少不病的。鮮,少也。成法,老規矩、老制度。質明,天亮;質,正剛剛。啟鑰,開鎖。

并踵頂、無可旋避、積賊——并踵頂,并排著。踵,腳跟。頂,頭頂。無可旋避,無法回避。積賊,慣偷。

氣杰旺與或隨有瘳與駢死——氣杰旺,精神特盛。或隨有瘳(chōu抽),或者染病后隨即痊愈了。瘳,病愈。駢死,接連死去。駢,并列。

二、略述大意:(本篇參考了張玉惠等人的譯文,下同)

康熙五十一年陰歷三月,我在刑部監獄里,看見死囚由獄墻小洞拖出去的,每天有三四人。有個山西洪洞縣令杜某,站起來悲憤地說:“這是瘟疫發作了,目前氣候還算正常,死去的比較少,往年這個時節多到每天十多人。”我向他詢問原因,杜某說:“這種病容易傳染,染病的人,雖是親戚或家人,也不敢接近他”。這座監獄稱為“老監”的有四座,每座有五間屋。獄卒住在當中一間,在屋子前邊開個窗戶透進陽光,在屋頂有個天窗流通空氣。旁邊四間就沒有這些窗戶了,而關押的囚犯往往有二百多人。每晚牢門緊鎖,大小便全關在屋子里,與食物的氣味混雜一起,其味難聞。當寒冬,窮苦人打地鋪睡覺,春到地氣上來,很少不生病的。按監獄的老規矩,不到天亮不開鎖。正當夜里,死人同活人頭挨頭,腳靠著腳地躺在一起,總無法回避。這些就是被染病的人多的原因。還有可怪的事,大的強盜、屢犯的慣偷和殺人重犯,他們精力健旺,染上瘟疫的卻較少,十個不到一、二個,有的染上了,也即傳即愈。那些接連地成批死去的都是輕罪被押,或者牽連作證,依法不該判罪的。

第二層:系囚過多之原因

余曰: “京師有京兆獄,有五城御史司坊,何故刑部系囚之多至此?” 杜君曰: “邇年獄訟,情稍重,京兆、五城即不敢專決; 又九門提督所訪緝糾詰,皆歸刑部; 而十四司正副郎好事者,及書吏、獄官、禁卒,皆利系者之多,少有連,必多方鉤致。茍入獄,不問罪之有無,必械手足,置老監,俾困苦不可忍,然后導以取保,出居于外,量其家之所有以為劑,而官與吏剖分焉。中家以上,皆竭資取保; 其次,求脫械居監外板屋,費亦數十金; 唯極貧無依,則械系不稍寬,為標準以警其余。或同系,情罪重者,反出在外; 而輕者、無罪者罹其毒。積憂憤,寢食違節,及病,又無醫藥,故往往至死。”余伏見圣上好生之德,同于往圣,每質獄辭,必于死中求其生。而無辜者乃至此。倘仁人君子為上昌言: “除死刑及發塞外重犯,其輕系及牽連未結正者,別置一所以羈之,手足毋械。” 所全活可數計哉!或曰: “獄舊有室五,名曰現監,訟而未結正者居之。倘舉舊典,可小補也。” 杜君曰: “上推恩,凡職官居板屋。今貧者轉系老監,而大盜有居板屋者,此中可細詰哉? 不若別置一所,為拔本塞源之道也。” 余同系朱翁、余生,及在獄同官僧某,遘疫死,皆不應重罰。又某氏以不孝訟其子,左右鄰械系入老監,號呼達旦。余感焉,以杜君言泛訊之,眾言同,于是乎書。

一、詮詞釋句:

京兆獄——京兆府監獄。此指當時順天府之監獄。府治在今北京市。

五城御史司坊與專決——指的是五城御史所設的監獄。京城內外東、西、南、北、中五區,各設監獄。御史,監察御史,每區各一人。坊,街坊。當時京城分為十坊,各區城分管二坊。(詳見《清朝通典·職官四》)專決,擅自判決。專,獨斷。

九門提督——掌握京城九門的步兵統領,擔負巡察,守衛之類。九門,即正陽、崇文、宣武、安定、德勝、東直、西直、朝陽和阜城等九門。

十四司正副郎——清初刑部設十四司,各司正主管稱郎中,副者稱員外郎,統稱郎官。

書吏與少有連與械手足——書吏,官署中辦理文書事務的小吏。少有連,稍有牽連。械手足,加腳鐐、手銬。械,作動詞,即加鐐銬。

劑、違節與為上昌言——劑,分量也。此句是說,考量其家所有財產,作為交換條件,(一說,劑,古代買賣時之契券,此指約定之字據。)違節,失常,不合平常習慣。為上昌言,上,此指皇帝。昌言,獻言。

結正、職官、細詰——結正,正式判決,結案。職官,此指犯罪的在職官員。細詰,細細詰問、查究。

拔本塞源——拔除弊病的根本,塞堵弊端產生的源頭。

朱翁、余生、僧某——朱翁,究為何人,不詳;余生,指余湛,字石民,戴名世學生,《南山集》案起,余湛牽連入獄,病死獄中。僧某,同僚即姓僧的某人。一說,是同官縣(今陜西銅川)姓僧的。

泛訊與書——前者是說,普遍訊問。后者是指書錄。

二、略述大意:

我問:“京城里有順天府監獄,還有五城兵馬御史衙門的監獄,為何刑部監獄還關押那么多的囚犯呢?”杜某答說:“這些年來,凡是訴訟案件,案情稍重的,順天府、五城御史衙門就不敢獨自決斷;另外,提督九門的步兵統領衙門偵察捕到、需要查究審訊的犯人,全都歸刑部監獄關押;但是刑部十四司的郎中、員外郎又好無事生非,以及文書小吏、典獄官和獄卒等,全都在犯人身上打主意,為己謀利。于是,聽到稍有牽連的,必千方百計把他捕了來,投入監獄。一進了獄,不問有無犯罪,一律上腳鐐手銬,關在老監獄里,使他們痛苦不堪。然后,再去‘勸導’他們找保人、交保證金,然后讓他們住在老監外面,考量他們的家當多少,作為對其敲詐勒索的尺度,而大小官員就瓜分這筆錢自肥。中戶以上的人家,則傾家蕩產,找來保人;次于中戶的家,請求去掉腳鐐手銬,住在老監之外的板房里,其費用也要好幾十兩銀子。只有那些窮苦的無依無靠的,就戴著腳鐐手銬關押著,一點不放松,為的是給人立一個樣子,以警告其余囚犯。有時同一個案件被關押的人,其罪重的,反而能保出獄外;可是罪輕的,或者沒有罪的,相反遭受殘害。積壓著憂愁與氣憤,連吃飯睡覺都不正常;等到生了病又無藥醫治,所以往往就這樣等著死。我見到圣上有好生之德,與以往圣賢之君差不多,每次詢問與評判獄辭時,總是希望讓他能死里求生。如今無辜的‘囚犯’,竟然遭受如此慘禍。如果有仁人君子膽敢向圣上獻言:廢除死刑和發配塞外的重刑,對那些輕罪入獄的,以及受牽連而未結案的人,另設一個處所加以關押,手足也不上鐐銬。這樣,就可使無數的人全活下來。”有人說:“舊獄有五室,名叫‘現監’(臨時拘留所),那些受到訴訟而未結案的人,就關在這里,如若按此規矩實行,也可算是一個小小的補救。”杜某說:“今圣上賜恩,凡是現職官員犯事,就居在板屋。如今那些貧困犯人轉押在老監,而那些大盜卻住在板屋,其中原由豈可細究?不如別設一個處所為好。這才是拔除弊端的根本、堵塞弊端的源頭的一條出路。”同我一起入獄的朱老夫子和程李的學生,以及在獄的同官僧某人,現都染上瘟疫死去了。其實,他們都不應該受到如此重罰。還有一個控告兒子不孝的某人,弄得左右鄰居也受牽連而入獄,上了鐐銬關押在老監里,大哭大喊到天亮。這些事,使我深有感觸,所以,就將杜某所說的話,廣泛地向他們征詢了一下,他們都說是這樣。于是,我就把它紀錄了下來。

第二段:多方面揭露官吏、獄卒和奸民罪惡行徑

這段文字較多,從第三節開始,直到本文篇末,可分四層進行解說——

第一層:記敘獄中吏卒利用職權殘酷壓榨的狀況

凡死刑獄上,行刑者先俟于門外,使其黨入索財物,名曰 “斯羅”,富者就其戚屬,貧則面語之。其極刑,曰: “順我,即先刺心,否則,四肢解盡,心猶不死。” 其絞縊,曰: “順我,始縊即氣絕,否則,三縊加別械,然后得死。” 唯大辟無可要,然猶質其首。用此,富者賂數十百金,貧亦罄衣裝,絕無有者,則治之如所言。主縛者亦然,不如所欲,縛時即先折筋骨。每歲大決,勾者十四三,留者十六七,皆縛至西市待命。其傷于縛者,即幸留,病數月乃瘳,或竟成痼疾。余嘗就老胥而問焉: “彼于刑者、縛者,非相仇也,期有得耳; 果無有,終亦稍寬之,非仁術乎?” 曰: “是立法以警其余,且懲后也; 不如此則人有幸心。” 主梏撲者亦然。余同逮以木訊者三人: 一人予三十金,骨微傷,病間月; 一人倍之,膚傷,兼旬愈; 一人六倍,即夕行步如平常。或叩之曰: “罪人有無不均,既各有得,何必更以多寡為差?” 曰: “無差,誰為多與者?” 孟子曰: “術不可不慎。” 信夫!

一、詮詞釋句:

凡死刑獄上——這里的“獄”是指案件。這是說,凡是判處死刑的案子已報上去的。

斯羅、極刑與三縊加別械——斯羅,即“撕欏”,或“撕、擄”,當時口語。料理、解決的意思。極刑,凌遲處死(即碎割全身)。行刑時,先斷其肢體,然后斷其咽喉。三縊加別械,絞了三次,再用別的刑具。

大辟、要與質其首——大辟,斬首。要,讀為yāo,要挾。質其首,扣留被斬的人頭作為抵押品,勒索錢財。

主縛者與大決——主縛者,負責捆綁囚犯的人。大決,即秋決。我國古時行刑處決都規定在一年之秋季,故稱大決或秋決。

勾者二句——每年陰歷八月,刑部將判處死刑案件呈送皇上決定,皇帝在名單上用朱筆勾上的,立即處決。未勾者留待明年秋決,但一定縛送刑場觀刑,刑畢復入獄。

西市與痼疾——西市,清代京城的刑場。在今北京市宣武區市口一帶。痼疾,是指久治不痊的病,或者殘廢。

老胥、仁術與主梏撲——老胥,老年胥吏。胥,掌管公文案卷的小吏。仁術,好事。語出《孟子·梁惠王》:“無傷也,是乃仁術也。”主梏撲,梏(gù故),上手銬。撲,鞭打。主,此指掌管此事的小吏。

木訊——審訊時用木制刑具上刑。如杖打,上夾棍等。

術不可不慎——語出《孟子·公孫丑(上)》):“矢人(制箭者)不仁于函人(制甲者)哉?矢人唯恐不傷人,函人唯恐傷人,巫(巫醫)匠(木匠)亦然。故術不可不慎也。”這意思是說,選擇謀生之術(即職業)不可不慎。比如書吏、禁卒等,不一定生來就壞,可是他所選擇的職業使他多做壞事。

二、略述大意:

凡是判了死刑的都已呈奏皇上待批。劊子手先在大門外等候,叫他們同伙進去勒索財物,叫作“撕欏”。對有錢人即打他的親戚家屬主意,對窮苦的當面直說。對于受凌遲的,即說:“令我順心,就先刺心臟;不然,四腳都砍下了,心卻還不死。”對受絞刑的即說:“令我順心,剛一勒就斷氣。要不就勒好幾次,還加上另外刑具,才死去。”只有砍頭的,沒有什么好要挾的,但他們還是扣留著人頭來勒索錢財。這樣一來,有錢人家行賄總要在幾十以至上百兩銀子;窮苦的也把衣服被子賣光;什么都沒有的,就像上述說的那樣去懲治他。負責捆綁的也是這樣。犯人不滿足他們的欲望,上綁時,先折斷你的筋骨。每年秋季大處決,勾畫立即執行的,一般只有十分之三、四,暫不執行的約在十之六七。但這些犯人都要綁上押去刑場等待旨意。其中在上綁時受了傷的,即使幸留下性命,傷也要好幾個月才痊愈,有的變成終身殘疾。

我曾經找到一個老年胥吏問道:“他們(指劊子手等)跟那些被處決被上綁的人,沒有什么仇恨,只不過想撈到一點油水罷了;果真什么也沒有,你對他放寬一點,不是也做件好事嗎?”那胥吏說:“這是故意立下規矩來嚇唬其他犯人的,也是警戒下一次的。不這樣,人人都存僥幸心理。”專管上刑具和打板子的公差也是這樣。同我一起被捕入獄的受拷打審訊的三個人:一個給了三十兩銀子,骨頭受到輕傷,病了一個多月;一個給的比他多一倍,只傷皮膚,二十多天就痊愈了;一個給的是他的六倍,當晚走起路來如平時一樣。有人問那公差:“犯人貧富有異,你們已經從他們那里取得了錢,何必又要按給錢多少而分別對待呢?”回答說:“沒有差別! 誰為何多出錢的呢?”孟子說過:“選擇謀生之術(職業)實在不可以不慎重啊!”真是說對了!

第二層:揭露老胥們貪贓枉法行徑

部中老胥,家藏偽章,文書下行直省,多潛易之,增減要語,奉行者莫辨也; 其上聞及移關諸部,猶未敢然。功令: 大盜未殺人,及他犯同謀多人者,止主謀一二人立決,余經秋審,皆減等發配。獄詞上,中有立決者,行刑人先俟于門外,命下,遂縛以出,不羈晷刻。有某姓兄弟,以把持公倉,法應立決。獄具矣,胥某謂曰: “予我千金,吾生若。” 叩其術,曰: “是無難,別具本章,獄詞無易,取案末獨身無親戚者二人易汝名,俟封奏時潛易之而已。” 其同事者曰:“是可欺死者,而不能欺主讞者。倘復請之,吾輩無生理矣。”胥某笑曰: “復請之,吾輩無生理,而主讞者亦各罷去。彼不能以二人之命易其官,則吾輩終無死道也。” 竟行之,案末二人立決。主者口呿舌撟,終不敢詰。余在獄,猶見某姓,獄中人群指曰: “是以某某易其首者。”胥某一夕暴卒,眾皆以為冥謫云。

一、詮詞釋句:

偽章、直省、移關——偽章,偽造之印章。直省,此指直轄于朝廷中央政府的行省。移關,移送文書,通過平行機關,稱“關白”。所行文書,謂之關文。

功令與不羈晷刻——功令,指國家的條例、法令。不羈晷刻,不留片刻。晷(guǐ鬼),日影。引申為時刻。

獄具、本章、封奏、案末——獄具,罪案已經判定。具,完備。本章,即奏章。填充奏,加封上奏。案末,列在名單后的同案從犯。

主讞者、倘復請之——主讞(yàn驗)者,負責審判的官員。倘復請之,假如再次向皇帝請旨,是說審判官發現錯誤之后,再次請示。

口呿舌撟——呿(qū區),張口貌。撟(jiǎo矯),翹起,是說張口結舌。

二、略述大意:

刑部有個老年胥吏,家中藏著一個偽造的官印,有公文下達給直屬行省,時常偷偷地將原件抽掉,增減其中重要語句,執行的沒有誰能辨認出來。至于上呈給皇上或者移交各部的公文,尚且未敢如此做。有法令規定:沒有殺人的大盜和同謀人數多的犯人,只有主謀的一二名立即處決,其余的經過秋季大審,都減罪一等,發配充軍。判決書上奏之后,其中有立即處決的,劊子手立即等在門外,命令一下,就把犯人綁上架了出來,一點時間也不能耽誤。有個不知姓的兄弟倆,犯了把持公家糧倉的大罪,依法應當立即處決。罪案已經判決,管文書的某人即對他們說:“給我一千兩銀子,我叫你們活下來。”問他有什么辦法,他說:“這又有什么困難,另外抄好一分奏摺,判詞不變,只要把案件末尾的兩個沒親屬的單身人頂替你們的名字,到上奏加封時,偷偷地調換一下就可以了。”他的同事說:“這個辦法可以欺騙死去的犯人,而不能瞞過主辦案件的官員,倘若被發覺,再次上奏,我們就沒有活路了。”那胥吏笑著說:“再次上奏,咱們自然沒有活路,可是主辦官員也要一個個丟官。然而,他們不可能因兩條人命就丟掉他們的官職,那么,我們最后沒有被處死罪的理由。”結果真的做了,案件末了的兩名頂替的犯人馬上被處決。主辦官員發覺了,嚇得張口結舌不敢聲張,沒敢追問。我在監獄里時,還親眼見到不知姓什么的兄弟倆,獄中大家都指著他們說:“這就是用某人某人換了他們的腦袋的。”這個胥吏在一個晚上暴死了,大家都認為這是受到陰曹的責罰。

第三層:揭發惡吏“忍于鬻獄”之罪行

凡殺人,獄詞無謀、故者,經秋審入矜疑,即免死。吏因以巧法。有郭四者,凡四殺人,復以矜疑減等,隨遇赦。將出,日與其徒置酒酣歌達曙。或叩以往事,一一詳述之,意色揚揚,若自矜詡。噫! 渫惡吏忍于鬻獄,無責也; 而道之不明,良吏亦多以脫人于死為功,而不求其情。其枉民也,亦甚矣哉!

一、詮詞釋句:

無謀、故者——不是預謀或故意殺人的。

矜疑與巧法——矜疑,是指其情可憫,其事可疑的案件。清代當時判案,分為情實、緩急和可矜等類。巧法,巧鉆法令空子,玩弄法律。

矜詡與渫與鬻——矜詡(xǔ許)兩者為同義詞,即驕矜夸耀。渫(xiè屑)污也。鬻(yù育),賣也。“渫惡吏”全句的意思是:貪官污吏,貪贓枉法。

道之不明與不求其情與枉民——道之不明,是指是非之道不清明。不求其情,指不求案犯的真實情況。枉民,即冤枉民眾。

二、略述大意:

大凡殺人犯,只要其案情不是預謀和故意的,經過秋季大審歸入情有可憐、罪有可疑一類的,就可免去死刑。那些官吏就憑這個來鉆法律空子。有個叫郭四的人,共殺人四個,一次一次都歸入“情有可憐,罪有可疑”這一類,得到了減刑,接著碰上了大赦。將出獄時,每天跟他的一伙人擺酒狂飲高歌至天明。有人問他往日之事,他就一件件詳細講述它,洋洋得意,自我夸耀。唉! 那些貪官污吏公然枉法貪贓,不會受到責備;有些案情不清的,為官也多數把從死刑里救出犯人當作功德來做,而不是按照案情的實際情況來處置。他們這些家伙使多少好人含冤枉死,實在太過分了。

第四層:揭露胥吏、獄卒和奸民相互勾結犯罪的事實

奸民久于獄,與胥卒表里,頗有奇羨。山陰李姓,以殺人系獄,每歲致數百金。康熙四十八年,以赦出,居數月,漠然無所事。其鄉人有殺人者,因代承之。蓋以律非故殺,必久系,終無死法也。五十一年,復援赦減等謫戍。嘆曰: “吾不得復入此矣!” 故例,謫戍者移順天府羈候。時方冬,停遣,李具狀求在獄候春發遣,至再三,不得所請,悵然而出。

一、詮詞釋句:

表里、奇羨與代承——表里,內外勾結。奇羨,贏余;積存的財物。代承,代為承擔。

謫戍與羈候與具狀——謫戍,充軍至邊地。羈候,關押等待處理。具狀,寫具呈文。

二、略述大意:

奸刁的人在獄中住久了,跟獄卒互相勾結,很有一些意想不到之利可圖。山陰(今紹興)有個姓李的,因為殺人關入了監獄,每年能得幾百兩銀子。康熙四十八年(1709),因為大赦出了牢獄。過了幾個月,整天無所事事不好過。這時同鄉中有個殺了人的人,這個姓李的就去代替他承擔了殺人罪名。按照法律規定,只要不是故意殺人,要長期關押,但不是死罪。五十一年時根據大赦令減刑發配充軍。他嘆氣說:“我不能再到這里來了。”按照老規矩,充軍的犯人要轉入順天府牢獄等待遣送,這時正是嚴冬,遣送暫停。這個姓李的就寫了狀子,請求留在刑部監獄,等到春天發配。但是,狀子呈遞了兩三次,都未得批準,于是只得灰心喪氣地轉移了出去。

****

這是一篇較長的記敘文,它把作者自入獄以來之所見所聞所感的事,均詳盡地記錄下來,并又有重點、有中心地敘述了出來,讀后受到了很大的震撼。

下邊再講幾個有關的問題——

一、戴名世《南山集》案之前前后后

方苞生活的時代,正是清朝統治加強之際,統治者曾數度大興文字獄。康熙五十年(1711)發生的株連數百人的《南山集》案,就是清初著名的文字獄之一。

《南山集》,是方苞同鄉好友戴名世所撰的一部散文集。作者在集子中引用了同鄉方孝標《滇黔紀聞》中記敘的有關南明桂王抗清史料,方苞曾為其作序,書版也藏在方家。“康熙五十年副都御史趙申喬發其事。時方孝標已前卒(后被戮尸),名世論斬,苞以與孝標同宗,又為名世作序,凡方氏族人多因此獲罪。”(《陳垣學術論文集》)方苞獲罪被捕,始下江寧獄,不久解往京師刑部獄。入獄后,被判為絞刑,后經大學士李光弟多方營救,又因當時方擁有較大文名,才于康熙五十二年(1713)三月被釋。

然而,他的獲釋并不簡單,是經皇帝設局多次考驗之后才達到的。作為“一代英主”的康熙帝,對方苞的文名“簡在帝心”,早有惜才挽救之意。于是,設了一個“御前面試”之局,測一測方之文名的虛實。由康熙帝下了“方苞學問天下莫不聞”的殊諭,召方進入南書房。第一天,命作《湖南洞苗歸化碑文》,方苞當天即交了卷;第二天,又命撰《黃鐘為萬事根本論》,方苞又在當天完成了;第三天,又命著《時和年末慶祝賦》。每成一篇,帝即贊賞再三,說如此文字如令老輩翰林來作,費上一二十天也難達到這個水平(詳見《兩朝圣恩恭記》)。經過這一變相的“殿試”,驗證了方苞之盛名不謬。于是,經歷十五個月大牢后,就被特赦出獄。而且,此后仕途順利。

由此可知,方苞雖牽連入獄,并未判刑,才有可能在獄中進行觀察、探訪和征詢,最后涉筆成文。這就是《獄中雜記》產生的歷史條件。

但是,《獄中雜記》的面世與流傳,卻遇到了困難。很明顯,在大興文字獄的時代,象《獄中雜記》如此暴露清廷吏治的文字,要面世,自然會遭受阻撓,甚至扼殺的。這篇文章的面世與流傳的經過,正是最好的佐證。

方苞把文章寫成后,在自己生前手定的《望溪集》中,未敢收入此文。六十年后,當曾孫方傳貴續編《望溪先生集外文》時,也未曾全文收入,只錄其中的第一部分。姚鼐為《集外文》作序,也不敢說明芟去此文的原因。又經過四十年,桐城人戴鈞衡于咸豐元年(1851)重刻《方望溪先生全集》時,才將《獄中雜記》的全文收入集內。

《獄中雜記》以全貌面世與流傳,至此,已經過幾代帝王換人,歷時足足一百余年。

二、《獄中雜記》尚待補充解說的幾點:

(一)文旨何在?現實意義是什么?

這篇文章的主旨,一般是比較容易明白的。其旨在于:記述了康熙年間京師刑部獄中的黑暗,揭露了清代司法制度的殘酷與腐朽。它以一個完全真實而最典型的事例,啟發后世人們能夠從一個側面認識整個封建制度的反動性和腐朽性。特別有意義的是,它竟發生在中央司法機構中,又是處于康熙盛世之時,黑暗慘象尚且如此嚴重,那么,其他地方,其他時期,當不言而喻了。

當然,它的不足之處,是作者把這種“黑暗”之所以出現,說成“術不可不慎”,僅僅是犯了“職業病”之故,他沒有揭示其產生腐敗現象的本質根源,在于垂死的封建制度的本身。

(二)本文在古漢語上值得注意之處。

這里,特別引人注意的是這樣幾點:

①一詞多義與多音多義:

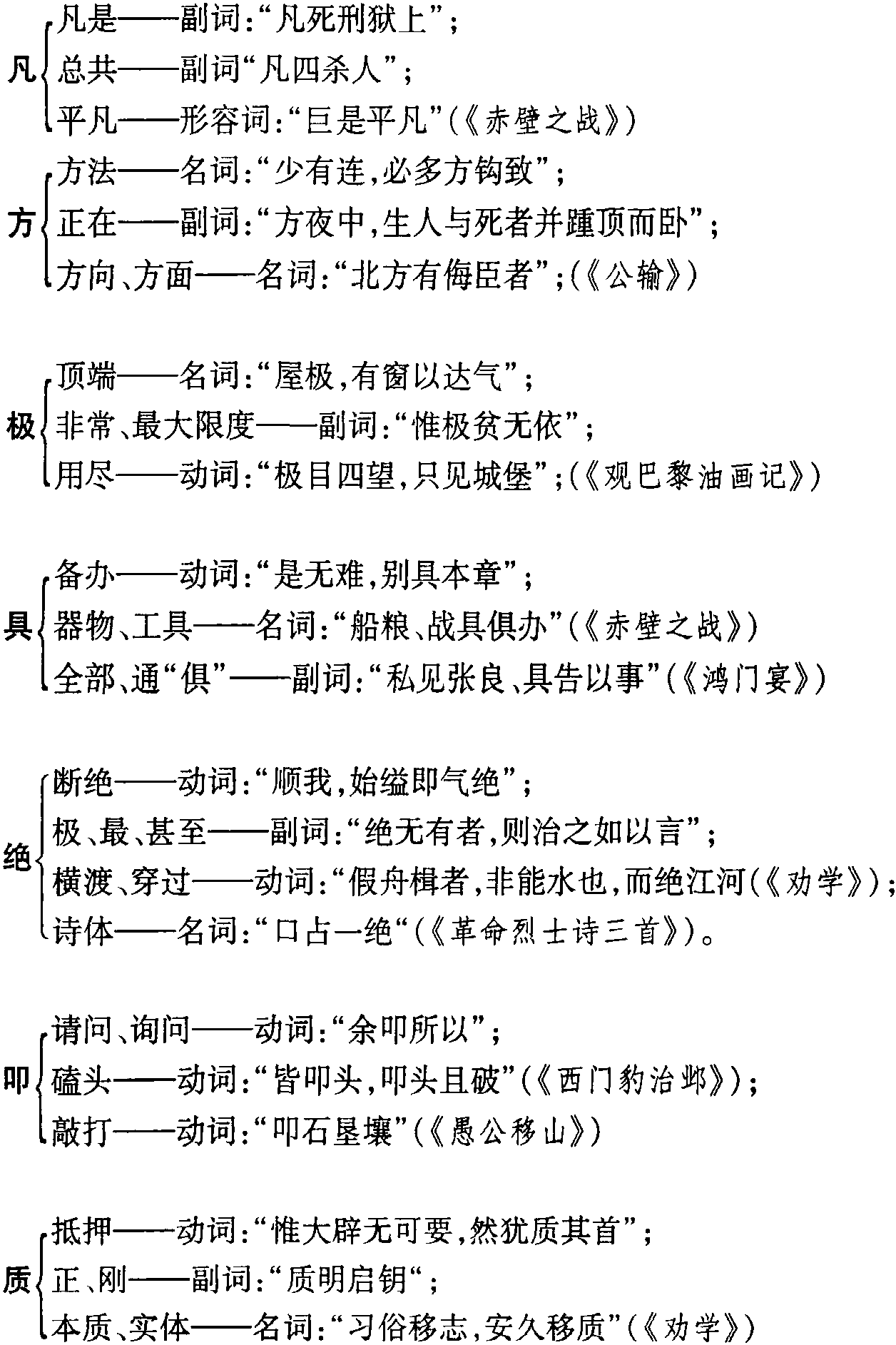

為了便于比較,加強理解,拓寬視野,以本篇為基礎,連帶引入其他古文的一些文例。比如——

②名詞活用:

在古漢語中,一般說來,詞性比較固定,并非“詞無定類”。但文言文中某些實詞,在一定的語言環境中使用比較靈活,于是,出現了“活用”現象,值得注意。比如——

一是,名詞用作動詞:

“鮮不疫矣”——名詞“疫”,此用作動詞,成“染疫”。

“牖其面以通明”——名詞“牖”作動詞用,即“開窗”之意。

“必械手足”——械,原為名詞,手銬,此用作動詞,即“鎖上械”。

二是,名詞用作狀語:

“左右鄰械系入老監”——此“械”,意思“銬起來”。

“必多方鉤致”——此“鉤”,即鉤而捕之。

三是,名詞動用,表意動:

“貧者席地而臥”——此“席”,是指鋪席于地。

“皆利系者之多”——此“利”之意是:以為有利可圖。

③古文之數量詞:

古文之數量詞,按其自身特點,可分為這樣三類。

一是,不借助量詞,而直接以數詞出之。比如:

“一人予二十金”;“有郭四者凡四殺人”;

“蟹八跪而二螯”(《勸學》);

“三顧臣于草廬之中”(《出師表》)

二是,數詞或量詞在修飾名詞或動詞時,可前置,也可后置:

“三縊加別械”;

“獄中為老監者四”;

“騏驥一躍,不能十步”(《勸學》)

三是,分數之分母與分子之間,常省去“分”,或者去“之”,或兩者均省:

“勾者十三四,留者十六七”;

“染此者十不一二”。

這篇散文在技藝上還有一些可取之處,如敘事方式多樣化和于實事陳述后插入議論等等,茲不贅述。

附圖五十一:

方 苞

上一篇:兩宋散文·周敦頤·愛蓮說

下一篇:元明清及近代散文·近代散文·王夫之