課文導讀

孔子 (前551—前479), 名丘, 字仲尼, 春秋末期魯國人, 是我國著名的思想家和教育家, 儒家學派的創始人, 公認為世界文化名人之一。 他一生周游列國, 宣傳自己的政治主張。 他主張仁義, 主張以德服人, 反對殘暴統治, 反對武力征伐, 同情人民疾苦, 具有一定的開明態度。 孔子學說成為封建文化的正統, 影響極大, 被譽為圣人。他在晚年整理 《詩》 《書》 等古代文獻, 把魯國史官所記 《春秋》 加以刪修, 成為我國第一部編年體歷史著作。 在我國歷史上, 他是致力于教育事業的第一人, 首創私人講學之風, 主張 “有教無類”, 因材施教, 相傳有弟子三千, 賢人七十二。

《論語》 是孔子弟子及其再傳弟子關于孔子言行的記錄, 共二十篇, 是研究孔子思想的主要依據。 其體式歸納起來有: 語錄體 (也可稱格言體), 僅指明是孔子的話, 不寫出說話的環境 (包括說話的對象), 內容大多是關于學習、 道德修養、 為人處世的一般原則, 課文中的第一至九則都屬于這種體式; 對話體, 記錄孔子對弟子 (或其他人)提出的問題所作的回答, 課文中的第十則屬于這種體式, 它寫出了提問者的原話, 但沒有寫談話的背景; 敘事體, 文中多少有一點情節, 但也往往是以記錄孔子的話為主。南宋時, 朱熹把它和 《大學》《中庸》《孟子》 合為 “四書”。

課文所選各則, 都與學習有關, 記錄了孔子關于學習態度、 學習方法和思想修養的許多精辟的見解, 語言凝練, 言近意遠, 含義豐富, 耐人尋味。 其中大多成了膾炙人口的成語, 如 “溫故知新” “不恥下問” “學而不厭” “誨人不倦” “三人行必有我師” 等, 千古流傳。

課文注譯

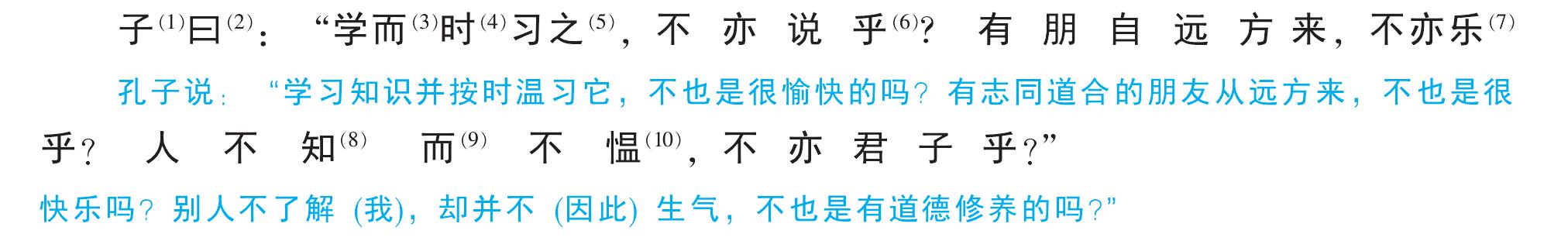

子曰(2):“學而(3)時(4)習之(5),不亦說乎(6)?有朋自遠方來,不亦樂(7)乎?人不知(8)而(9)不慍(10),不亦君子乎?”

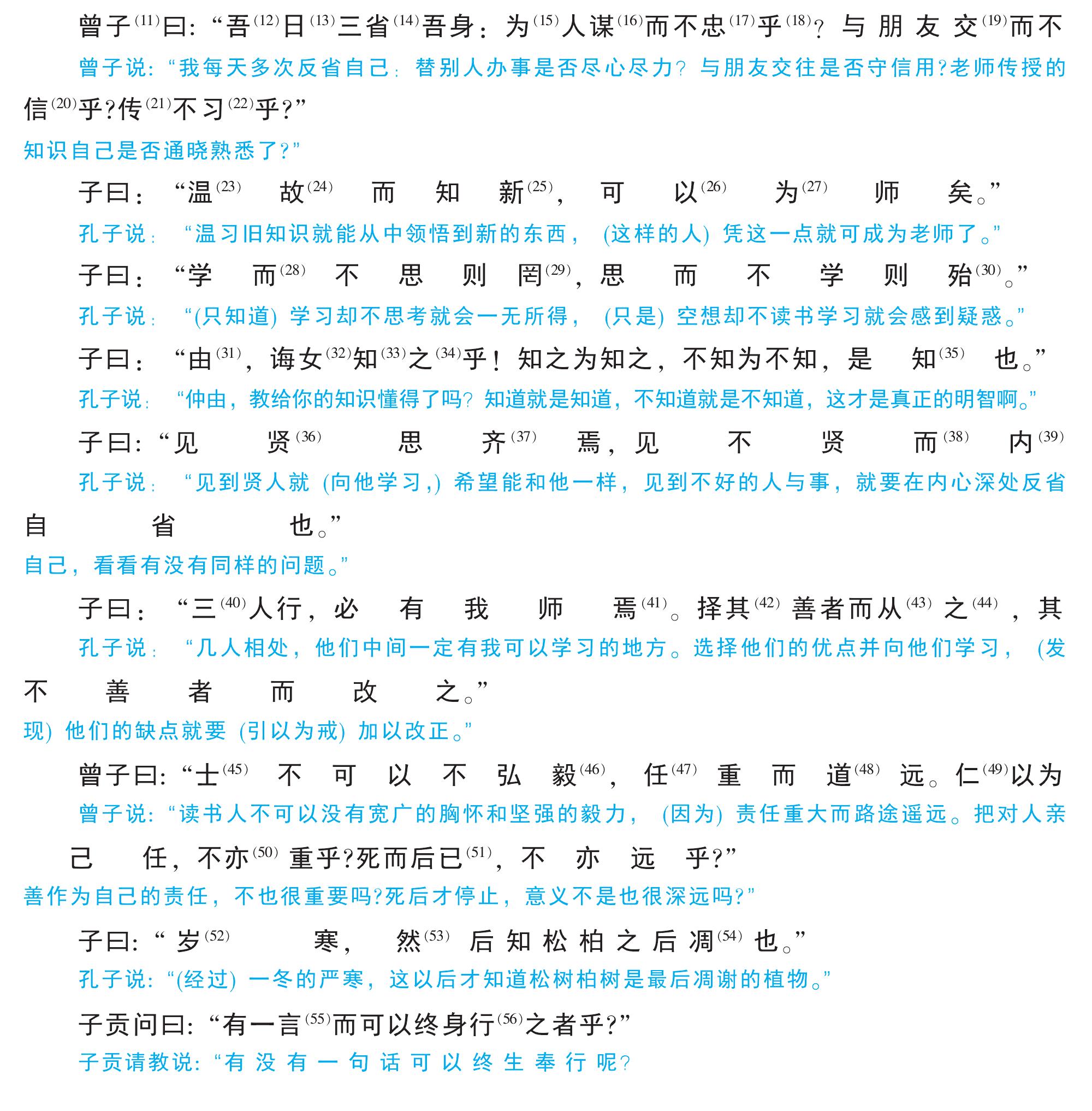

曾子(11)曰:“吾(12)日(13)三省(14)吾身:為(15)人謀(16)而不忠(17)乎(18)?與朋友交(19)而不信(20)乎?傳(21)不習(22)乎?”

子曰:“溫(23)故(24)而知新(25),可以(26)為(27)師矣。”

子曰:“學而(28)不思則罔(29),思而不學則殆(30)。”

子曰:“由(31),誨女(32)知(33)之(34)乎!知之為知之,不知為不知,是知(35)也。”

子曰:“見賢(36)思齊(37)焉,見不賢而(38)內(39)自省也。”

子曰:“三(40)人行,必有我師焉(41)。擇其(42)善者而從(43)之(44),其不善者而改之。”

曾子曰:“士(45)不可以不弘毅(46),任(47)重而道(48)遠。仁(49)以為己任,不亦(50)重乎?死而后已(51),不亦遠乎?”

子曰:“歲(52)寒,然(53)后知松柏之后凋(54)也。”

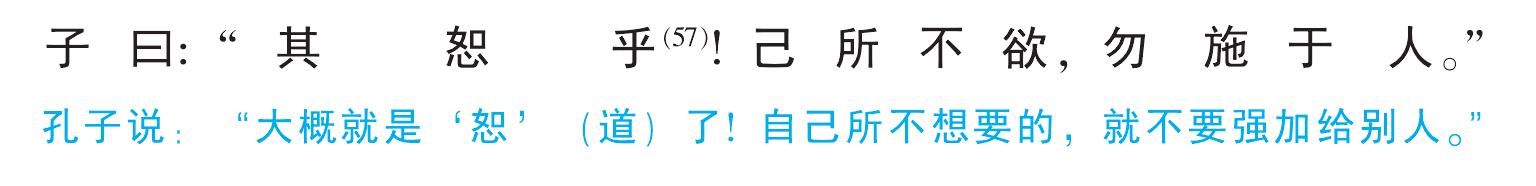

子貢問曰:“有一言(55)而可以終身行(56)之者乎?”

子曰:“其怨乎(57)!己所不欲,勿施于人。”

(1) 〔子〕 這里指孔子。 (2) 〔曰〕 說道。 (3) 〔而〕 承接連詞, 可譯為 “再”、 “然后”。 (4) 〔時〕 按時。 (5)〔之〕 代詞, 代所學的知識。 (6) 〔不亦說乎〕 不亦……乎, 文言文中常見的反問句式, 譯為 “不也……嗎”。 說, 通“悅”, 愉快。 (7) 〔樂〕 快樂。 (8) 〔知〕 了解。 (9) 〔而〕 連詞, 表轉折, 卻、 但是。 (10) 〔慍〕 生氣, 發怒。(11) 〔曾子〕 姓曾, 名參, 字子輿, 孔子的學生。 (12) 〔吾〕 人稱代詞, “我”。 (13) 〔日〕 每天。 (14) 〔三省〕 多次反省。(15) 〔為〕 介詞, 替、 跟。 (16) 〔謀〕 謀劃, 商量。 (17) 〔忠〕 忠誠, 誠實。 (18) 〔不……乎〕 選擇句, 是不是、 是否。 (19)〔交〕 交往。 (20) 〔信〕 守信用。 (21) 〔傳〕 老師傳授的知識。 (22) 〔習〕 通曉, 熟悉。 (23) 〔溫〕 溫習, 復習。 (24) 〔故〕 指學過的知識。 (25) 〔新〕 形容詞作名詞, 新的知識, 新的理解和體會。 (26) 〔以〕 介詞, 憑借。 (27) 〔為〕 動詞, 成為。 (28)〔而〕 連詞, 表轉折, 卻。 (29) 〔罔〕 無所得。 (30) 〔殆〕 疑惑。 (31) 〔由〕 姓仲, 名由, 字子路, 孔子的學生。 (32) 〔女〕通 “汝”, 你。 (33) 〔知〕 知道, 懂得。 (34) 〔之〕 它, 指孔子教給學生的學問。 (35) 〔知〕 通 “智”, 明智。 (36) 〔賢〕 有道德有才能的人。 (37) 〔齊〕 相同。 (38) 〔而〕 連詞, 表承接, 就。 (39) 〔內〕 指內心。 (40) 〔三〕 在古代指多數。 (41) 〔焉〕 兼詞,兼作代詞, 語氣詞。 (42) 〔其〕 代詞, 他們。 (43) 〔從〕 跟從, 學習。 (44) 〔之〕 代詞, 第一個 “之” 代善者, 第二個 “之” 代不善者。 (45) 〔士〕 讀書人, 有品德有才能的人。 (46) 〔毅〕 堅毅。 (47) 〔任〕 責任, 職責。 (48) 〔道〕 路途。 (49) 〔仁〕 仁愛, 對人親愛, 對人親善。 (50) 〔亦〕 副詞。 (51) 〔已〕 停止。 (52) 〔歲〕 年, 這里指一年的冬季。 (53) 〔然〕 這。 (54) 〔凋〕 凋謝, 凋殘。 (55) 〔一言〕 一個字。 (56) 〔行〕 實行, 實施。(57) 〔其恕乎〕 其, 大概。 恕, 指儒家的推己及人、 仁愛待人之道。

問題與探究

1. 有些老師知道世上的許多事情, 講起來娓娓動聽, 這樣的老師能說是好老師嗎?結合孔子的思想談談。

2. “己所不欲, 勿施于人” 是最早由儒家提倡的待人接物的處事之道 , 對此, 曾經有過爭論, 聯系生活體驗, 談談該怎樣看待。

3. 學完本文后, 哪一點對自己最有啟發, 結合實際談談感受。

文章鏈接

不祥有五

劉 向

哀公問孔子曰: “寡人聞之: 東益宅(2)不祥, 信(3)有之乎?” 孔子曰: “不祥有五, 而東益宅不與焉, 夫損人而益己, 身之不祥也; 棄老取幼, 家之不祥也; 釋賢而用不肖, 國之不祥也; 老者不教, 幼者不學, 俗之不祥也; 圣人伏匿, 天下之不祥也。故不祥有五, 而東益宅不與焉。”

注釋:

(1) 〔哀公 〕 指魯哀公 , 春秋魯國君主 。 (2) 〔東益宅 〕 宅 , 指居室 , 東益宅指向東擴建房子 。(3) 〔信〕 確實。

譯文:

魯哀公問孔子說: “我聽說向東擴建房屋不吉利, 確實有這種事嗎?” 孔子回答說:“不吉利有五種, 但向東擴建房子不在其中。 損人利己, 是自身不吉利; 只愛惜孩子卻遺棄老人, 是家庭的不吉利; 不用賢臣而任用小人, 是國家的不吉利; 老人不去教育后輩,孩童不喜歡學習, 是社會風俗的不吉利; 圣人隱居不出, 是天下的不吉利。 因此, 人世間的不吉利有五種, 而向東擴建住宅卻不在其中。”

[綜合能力測試題]

一、 下列句子朗讀停頓處理不正確的一項是 ( )

A. 有朋/自遠方來, 不亦/樂乎 B. 思而/不學則殆

C. 擇其善者/而從之 D. 知之者/不如好之者

二、 比較下列各句 “而” 的不同用法, 按A (順接)、 B (轉接) 分別歸類, 將字母填入括號內。

1. 學而時習之 ( ) 2. 人不知而不慍 ( )

3. 思而不學則殆 ( ) 4. 擇其善者而從之 ( )

三、 在括號中解釋加點詞, 在橫線上翻譯整個文句。

1. 溫故知新 ( )________________________________

2. 見賢思齊 ( )________________________________

3. 任重道遠 ( )________________________________

4. 三人行, 必有我師焉 ( )_____________________

5. 學而不思則罔 ( )_____________________________

6. 思而不學殆 ( )________________________________

·四、 選出以下對句子翻譯正確的一項。

1. 人不知而不慍, 不亦君子乎? ( )

A. 別人不知道就不惱怒, 不也是君子嗎?

B. 別人不了解, 我卻不怨怒, 不也是君子嗎?

C. 別人不了解就不惱怒, 不也是君子嗎?

D. 別人不了解, 我就不怨恨, 不是君子嗎?

2. 擇其善者而從之, 其不善者而改之。 ( )

A. 選擇其中善良的跟隨他, 其中不善良的讓他改正。

B. 選擇他們的優點就學習, 選擇他們的缺點 (自己如果也有) 就讓他們改正。

C. 看到他們的優點就學習, 看到他們的缺點就讓他們改正。

D. 選擇他們的優點學習, 發現他們的缺點就要對照自己, 加以改正。

五、 根據提示, 用課文原句填空。

1. 真正有修養的君子應具有的風格是:________________________________

2. “學習” 與 “思考” 的辯證關系是:_____________________________

3. 作者強調 “三人行, 必有我師” 的依據是:_______________________

六、 《論語》 中的許多內容, 后來逐漸演化固定為成語, 如 “溫故知新” “不恥下問” 等, 請看 《論語》 中的下列語句各是什么成語的原型。

1. 子曰: “見賢思齊焉, 見不賢而內自省也。” ( )

2. 子謂 《韶》: “盡美矣, 又盡善也。” 謂 《武》: “盡美矣, 未盡善也。” ( )

3. 子曰: “不憤不啟, 不悱不發, 舉一隅不以三隅反, 則不復也。” ( )

4. 子曰: “道聽而途說, 德不棄也。” ( )

5. 子曰: “巧言令色, 鮮矣仁。” ( )

6. 子曰: “默而識之, 學而不厭, 誨人不倦, 何有于我哉?” ( )

七、 翻譯下列句子。

1. 夫損人而益己, 身之不祥也。

________________________________________________________________

2. 老者不教, 幼者不學, 俗之不祥也。

________________________________________________________________

八、 孔子所說的 “五不祥” 是從哪些方面來談的? 在今天有怎樣的啟發意義?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

上一篇:童趣初中文言文閱讀|注解

下一篇:詠雪初中文言文閱讀|注解