鵲踏枝 龔自珍

過人家廢園作

漠漠春蕪春不住。藤刺牽衣,礙卻行人路。偏是無情偏解舞,濛濛撲面皆飛絮。

繡院深沉誰是主?一朵孤花,墻角明如許。莫怨無人來折取,花開不合陽春暮。

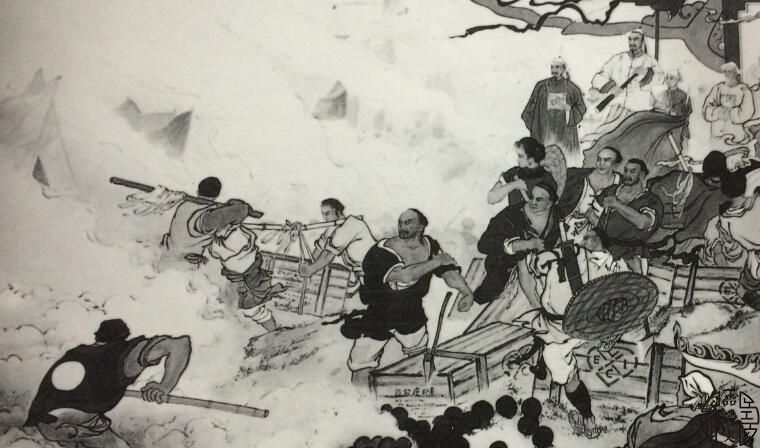

龔自珍所處的時代,正是鴉片戰爭前夕,國家內憂外患均已隱然可見,而朝廷上依然文恬武嬉、群小播弄,全不識大廈將傾。作者當此局面,殷憂耿耿,觸目皆愁。于是,一次尋常的“過人家廢園”,在他的目中,也會產生出別一番滋味。

“漠漠春蕪春不住”,起句即是一聲深沉痛切的浩嘆。此時正是殘春,“春蕪”,謂眾芳蕪穢、殘紅狼藉;“漠漠”,密布之狀。這座廢園,此時已是殘花敗草密密匝匝、遍地都是,顯示著春天已將逝去,決然不會留住。這一句,是對廢園總體氛圍的描繪,自然,毋庸多解釋,它也是對殘破不堪的大清帝國的象征性描繪;廢園的“春不住”,正是這個古老帝國江河日下、盛況不再的寫照。

懷著這份蒼涼、抑郁,作者步入廢園時,他所注目的,自然是觸動他心境的東西。“藤刺牽衣,礙卻行人路”,首先是那可惡的藤刺,一根根延伸到當路,鉤著牽著作者的衣袖,不放他暢快行走,恰似作者胸懷濟世之志,卻被達官貴人處處掣肘,將他抑于下僚,不容他暢所欲言。“偏是無情偏解舞,濛濛撲面皆飛絮”,接著是那些可厭的飛絮,它們本是“無情”之物(“無情”為佛教語,指草木竹石之類,區別于人和鳥獸動物的“有情”),無知無識,全無肝腸,卻自以為“解舞”(懂得舞蹈),在空中翩躚不已,得意洋洋。這些飛絮,又恰似滿朝的碌碌百官,燕雀巢堂,還以為天下太平,他們個個目光如鼠,成天只知雍容揖讓、歌舞美酒,瞞上欺下、蠅營狗茍,還欣欣然自以為得計。不但如此,這種“飛絮”還多得很,“濛濛”一片,“撲面”可遇,著實可厭。國家靠的是這班人,還有何指望!

換頭“繡院深沉誰是主”,點醒題中“廢園”二字,亦總括了上片的春蕪、藤刺、飛絮產生之故,乃是這廢棄的錦繡院落無人主理。一聲“誰是主”的沉重疑問,亦是對古老帝國暮氣沉沉、無人出聲疾呼、無人領頭革新的浩嘆。緊接著,“一朵孤花,墻角明如許”,作者在一派衰敗之中,忽然眼睛一亮,看到了一朵仍在艷麗開放的鮮花,它在漠漠春蕪、濛濛飛絮中,顯得是如此的明艷奪目,令人精神為之一振!

然而,此花雖“明”,卻只是“孤花”一朵,又冷落于“墻角”,恰似作為衰世的獨醒者的作者,既孤立無援,又屈身冷曹!于是,一瞬間的興奮,隨即又化作了哀惋的自傷:“莫怨無人來折取,花開不合陽春暮。”詞至最后,一種懷才不遇、身不逢時的凄涼,作者已不想掩飾了,讀之令人愴然泣下。

此詞凡景皆情,凡花草皆人,字面上不露痕跡,只是寫景、寫花草,然一種悲涼憤懣之意,卻處處可見可觸,誠然是深得比興妙旨的佳作。

上一篇:項廷紀《清平樂·池上納涼》乘涼寫景寓情詞作

下一篇:趙文哲《凄涼犯·蘆花》詠蘆花之詞作