東漢文學(xué)家書法家蔡邕

蔡邕 (公元132~192年) 是東漢時(shí)期著名的文學(xué)家、大書法家。

蔡邕字伯喈,由于他作過左中郎將,后人又稱他為蔡中郎。東漢陳留圉人,今地河南杞縣圉鎮(zhèn),一說故里在今河南尉氏縣蔡莊。蔡邕少年時(shí)代,博學(xué)多才,志趣廣泛,他喜愛音樂,長(zhǎng)于鼓琴,在當(dāng)?shù)匦∮忻麣狻K謵酆脮ǎ⒌结陨綄iT學(xué)習(xí)書法,在石室見到素書,八角垂芒,頗似篆文,又看到李斯和史籀的書法,大開了他的眼界,擴(kuò)展了他的思路。經(jīng)過三年的勤學(xué)苦練,終于掌握了書法的要領(lǐng),形成了自己獨(dú)特的書法風(fēng)格,深得當(dāng)時(shí)書法家們的贊賞。

蔡邕在青年時(shí)代,已蜚聲文壇,家里坐客常滿,又善發(fā)現(xiàn)人才,獎(jiǎng)勵(lì)后進(jìn)。有一天,他正在家里待客,聽說王粲來訪,便急忙出來迎接,因一時(shí)倉(cāng)促,竟然倒穿了鞋子。等王粲進(jìn)入客廳,滿座見到他的這個(gè)模樣,無不感到驚訝。王粲那時(shí)年紀(jì)很輕,長(zhǎng)得又難看,家人都不理解蔡邕為什么這樣尊重他,蔡邕說: “這位王粲是當(dāng)世奇才,我遠(yuǎn)不如他,諸位可不要藐視這個(gè)后起之秀啊。”

靈帝建寧三年 (公元170年),入仕,初為司徒橋玄屬官,出補(bǔ)河平長(zhǎng),旋召郎中,在東觀校書,后升任議郎,掌管議論朝政得失,開始校正六經(jīng)。熹平四年 (公元175年),工作結(jié)束,與侍從皇帝的五官郎中將常溪典、光祿大夫楊賜等奏請(qǐng)通過刻石方式將較正的六經(jīng)公之于世,得到靈帝的支持。于是親自用朱筆書寫《尚書》、《周易》、《春秋公羊傳》、《禮記》、《論語》5部經(jīng)書全文,命工匠刻石,立于京城洛陽的太學(xué)講堂門外。熹平六年,奉詔表陳政事得失,所言切中時(shí)弊,為朝廷贊賞。

桓帝時(shí),中常侍(掌侍皇帝左右)徐璜聽說他琴藝不凡,便奏于靈帝,命陳留 (治今河南開封東南陳留城)太守 (郡行政長(zhǎng)官)催他進(jìn)京獻(xiàn)藝,蔡邕不得已起程,走到偃師,佯稱有病返回,因此得罪徐璜。光和元年 (公元178年),各地災(zāi)異屢見,靈帝下詔,讓群臣議朝政得失,他在上書中直言不諱,指斥程璜、太尉張景、長(zhǎng)水校尉趙玄專橫問題,建議及早予以清除。結(jié)果遭到程璜等人誣陷,被下獄問罪,判處死刑。中常侍呂強(qiáng)知他無罪受害,奏于帝,減死一等,髡鉗流放朔方(今內(nèi)蒙古杭錦旗北)。途中宦官楊球派刺客追殺,刺客為蔡邕的高尚品德所感動(dòng)而未予動(dòng)手。楊球又通過賄賂地方官想毒死他,地方官又以實(shí)情相告,使他提高了警惕。

蔡邕在東觀任職時(shí),與盧植、韓說等合撰《后漢記》,未及完稿,再遭流放,他上書陳情,繼續(xù)補(bǔ)寫。靈帝愛其才,又適逢明年大赦,遂免罪還陳留。自流放到赦還,歷時(shí)9個(gè)月。蔡邕回到家鄉(xiāng)后,又遭宦官繼續(xù)加害,為了避禍,遂又亡命江海,遠(yuǎn)居江浙,往來依秦山羊氏,前后達(dá)12年之久。

中平六年(公元189年),靈帝去世。涼州豪強(qiáng)集團(tuán)的董卓率軍進(jìn)入洛陽,獨(dú)攬軍政大權(quán)。董卓久聞蔡邕大名,為了籠絡(luò)名士,逼迫他來京任職。蔡邕稱疾不去應(yīng)命。董卓威脅說: “我的權(quán)力能滅人九族!”后來又勒令郡守薦舉,迫使蔡邕到洛陽拜見,董卓先任命他為祭酒,補(bǔ)侍御史,又晉升尚書,三日內(nèi)連升三要職。初平元年 (公元190年),隨從漢獻(xiàn)帝遷都來到長(zhǎng)安,拜掌管皇帝侍衛(wèi)的左中郎將 (省稱中郎),封高陽鄉(xiāng)侯。三年之后,王允用計(jì)殺死董卓。王允宴客,蔡邕在座,當(dāng)說到殺董卓情況時(shí),蔡邕有嘆息口吻,王允大怒,罵道: “董卓國(guó)之大賊,幾傾漢室,君為王臣,所宜同忿,而懷其私迂,以忘大節(jié)。今天誅有罪,而反相傷痛,豈不共為逆哉!”遂命廷尉治罪。蔡邕陳辭請(qǐng)求黥首刖足繼續(xù)完成《漢史》 的編寫,王允不準(zhǔn)。初平三年 (公元192年),他死于獄中。噩耗傳來,很多人為之傷心落淚。

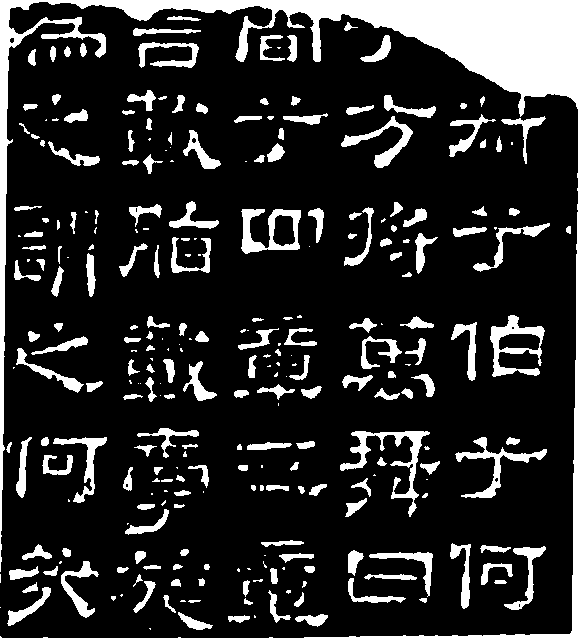

蔡邕是當(dāng)時(shí)一位著名的書法家。他的書法篆書絕世,八分尤精。主要作品有三體石經(jīng)及禮器碑、張遷碑。代表作品,是熹平四年完成的《熹平石經(jīng)》。

《熹平石經(jīng)》共有石碑46塊。每塊高1丈許,寬4尺,依文順序由前到后排列,以便于學(xué)者仿效。石碑刻成之初,觀看摹寫的人車乘每天達(dá)1000多輛,填塞街陌。石經(jīng)從經(jīng)學(xué)方面說,它校正了五經(jīng)文字; 從藝術(shù)方面說,是兩漢書法的總結(jié)。《熹平石經(jīng)》 的字體是超絕天工的八分體,具有嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)整、雍容大方的風(fēng)格。其書寫筆法特點(diǎn)是點(diǎn)劃豐厚,創(chuàng)造性地運(yùn)用了起收筆重按提的方折頭筆法,盡量收斂了蠶頭長(zhǎng)尾、長(zhǎng)波腳的習(xí)慣寫法,形成方整完美的書藝形象; 其體勢(shì)變化特點(diǎn)是由縱勢(shì)長(zhǎng)方小篆變?yōu)闄M勢(shì)扁方隸書,再變?yōu)榈湫蜆?biāo)準(zhǔn)的方正體;其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是上下均衡,左右對(duì)稱,重心穩(wěn)妥,體勢(shì)方正;其章法特點(diǎn)是字距大于行距,具有東漢隸書布局的一般規(guī)律。它上承秦、漢篆隸的藝術(shù)成果,下開六朝隸書的風(fēng)范。兩漢書藝,到蔡邕寫石經(jīng)達(dá)到了最高境界。他又曾于鴻都門見工匠用掃帚寫字,得到啟發(fā),創(chuàng)“飛白書”,極其精妙,對(duì)后世書法影響極大。由于年代久遠(yuǎn),《熹平石經(jīng)》歷經(jīng)戰(zhàn)亂的破壞和風(fēng)吹雨淋,今已殘,殘碑現(xiàn)存中國(guó)歷史博物館,開封市博物館藏有拓片。

《熹平石經(jīng)》(殘)

蔡邕所著《九勢(shì)》,是其書法理論著作。他在《筆論》 中對(duì)自己的書法思想作了概括: “書乾,散也。欲先散懷氣象,任意恣情,然后書之,若綰閑務(wù),雖中山兔毫,不能佳也。先默坐靜思,隨意取擬,言不出口,心不再思,沉密神彩,若對(duì)人君,則無不善矣。字體形勢(shì),若坐若行,若飛若動(dòng),若往若來,若臥若起,若愁若喜,若春夏秋冬,若鳥啄形,若蟲食木,若利戈刃,若強(qiáng)弓矢,若水火,若樹云,若日月,縱有象,可謂書矣。” 他的這篇文論,被世人譽(yù)為中國(guó)古代書法理論史上的第一塊基石。

蔡邕在文學(xué)上也頗有成就。他長(zhǎng)于碑記,工整典雅,多用偶句,頗為時(shí)人所推重。又好辭賦,所作《述行賦》揭露了統(tǒng)治者的奢侈腐敗,陳述了人民的疾苦。他的作品,被后人輯入《蔡中郎集》中。

蔡邕一生,為人正直,歷盡艱險(xiǎn),不牟錢財(cái),不羨慕權(quán)貴,為官忠直不阿,敢于直言,深受民眾愛戴。他死后,他的家鄉(xiāng)陳留人紛紛給他畫像,表示紀(jì)念。魯迅評(píng)價(jià)他說: “并非單單的老學(xué)究,也是一個(gè)有血性的人。”他所書寫的《熹平石經(jīng)》被人們譽(yù)為漢代碑刻藝苑中的豐碑。

上一篇:東晉名相謝安

下一篇:中華人文始祖黃帝