楹聯趣談·周恩來

周恩來(1898~1976),幼名大鸞,字翔宇。原籍浙江紹興,生于江蘇淮安。1917年天津南開學校畢業后,留學日本,1919年春回國。參加五四運動,并組織進步團體——覺悟社。1920年赴法勤工儉學。1921年加入中國共產黨,1922年參與發起組織旅歐中國少年共產黨,1924年秋回國。1927年8月1日領導南昌起義,為創建人民軍隊作出了重大貢獻。此后歷任中共中央軍事委員會書記、中共蘇區中央局書記、中央革命軍事委員會副主席、中共中央書記處書記等職。建國后,一直任政府總理,兼任過外交部長,并歷任全國政協第二、三屆委員會主席,中共第八屆至第十屆中央政治局常委,中央委員會副主席。主要著作有《周恩來選集》《周恩來統一戰線文選》等。

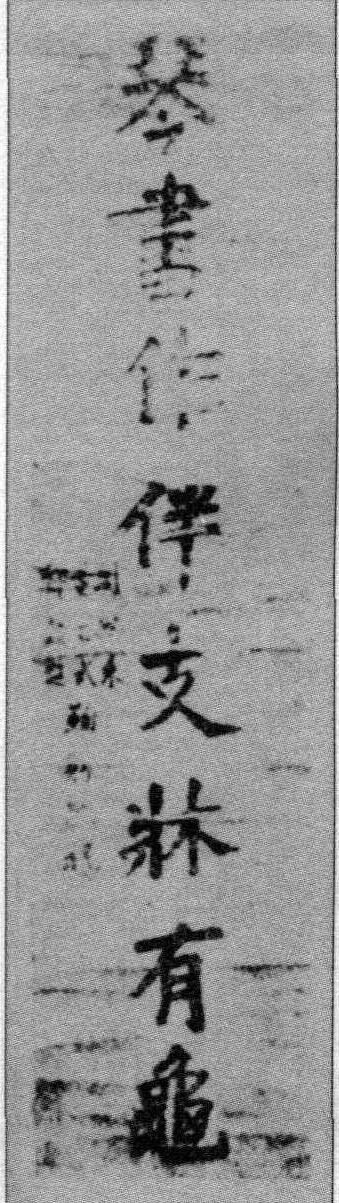

功在社稷,名滿寰區,當代文人稱哲嗣

我游外邦,公歸上界,遙瞻祖國吊英靈

這是周恩來挽郭朝沛聯。郭朝沛是郭沫若的父親,年輕時當過學徒,后以經商起家。他為人正直,樂善好施,在家鄉人人稱頌,聲望頗高。1937年病逝于四川樂山,其時周恩來因傷正在蘇聯治療,故有“我游外邦,公歸上界” 之句。

郭沫若是一位杰出的無產階級戰士,學識淵博,著作甚豐,譽之為“名滿寰區”的“當代文人”,實是當之無愧。1926年,他曾任北伐軍政治部副主任。“四一二”事變后,參加“八一”南昌起義,革命業績昭昭,確是“功在社稷”。

上聯先贊其子 (哲嗣),下聯乃悼其本人;贊其子,即頌其本人; 有子如斯,父亦榮焉,九泉之下,實堪告慰。挽聯如此構思,可謂別具匠心。

先抓吃、穿、用

實現農、輕、重

這是周恩來在三年自然災害時期為經濟工作題聯。1962年,我國國民經濟面臨著嚴重的困難,黨中央提出了“調整、鞏固、充實、提高”的方針。為落實這一方針,中央在當年3月專門召開了中央財經小組會議。當陳云講到要對重工業、基本建設“傷筋動骨”時,周恩來插話作了這副對聯送給有關經濟部門的同志。

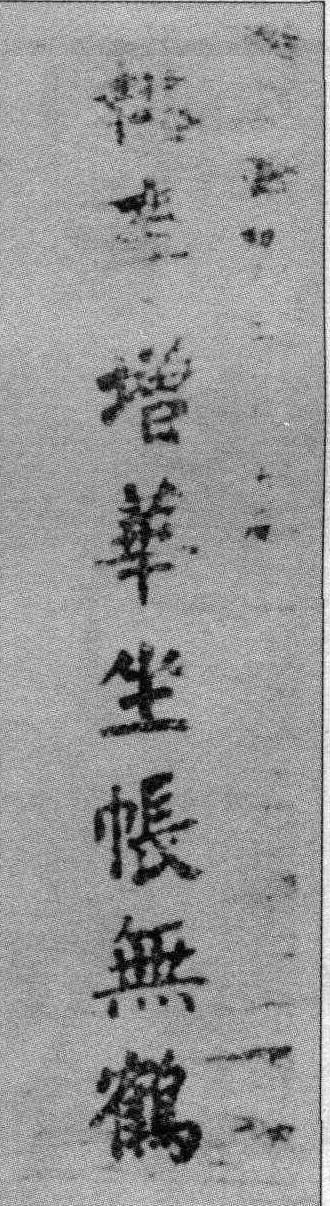

浮舟滄海 立馬昆侖

此聯是周恩來19歲時贈同在日本求學的摯友王樸山聯 張蔭洲先生書刻

周恩來等壽馬寅初聯

上一篇:扇面趣談·周作人

下一篇:收藏趣談·周瘦鵑