釣臺·洪昇

逃卻高名遠俗塵,披裘澤畔獨垂綸。

千秋一個劉文叔,記得微時有故人。

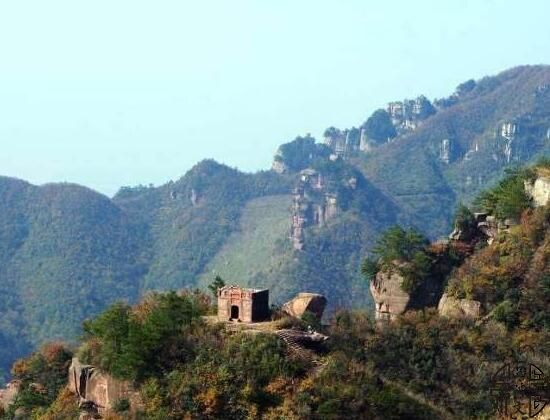

這首七絕題為“釣臺”,詠東漢嚴光事。嚴光,字子陵,會稽余姚人,少有高名,與光武帝同學,及光武即帝位,乃變姓名,隱身不見,帝思其賢,令人于州郡訪之。后齊地有人上言,見一男子,披羊裘,釣于澤中。帝疑為光,乃備安車玄帷,專使往聘,三反而后至、舍北軍客館中,車駕即日臨幸。光臥不起,帝即其臥所撫光腹曰:“咄咄子陵,不可相助為理耶?”光眠不應,良久熟視曰:“堯著德位,巢父洗耳,士固有志,何至相迫乎?”帝曰:“我竟不能下汝耶?”于是升輿,嘆息而去。除為諫議大夫,不屈,乃退隱于富春山(在今浙江桐廬)。后人稱其游處之地為嚴陵山、嚴陵瀨。垂釣之處,稱嚴陵釣臺。事見《后漢書·隱逸傳》。釣臺,下瞰富春渚,有東西二臺,各高數百丈。

詩的前兩句:“逃卻高名遠俗塵,披裘澤畔獨垂綸。”概說嚴光能逃卻高名,甘心披羊裘獨自在富春渚垂釣,對世間榮祿,毫不動心。堪稱特立獨行之士。因之后世詠其人其事者,多以贊頌為主,如李白《古風》其十二詠嚴陵事云:“昭昭嚴子陵,垂釣滄波間。身將客星隱,心與浮云閑。長揖萬乘君,還歸富春山。清風灑六合,邈然不可攀。”對他表白高度崇敬的心情。范仲淹《嚴先生祠堂記》贊其高風亮節云:“云山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長。”可見其事跡感人之深。

然而嚴光的行事,如果拿儒家的標準來衡量,也還有可議之處,儒家以利濟天下為目的,所以有“達則兼善天下,窮則獨善其身”之說。嚴光當國家中興之際,民生凋敝,人才寡少,為君者,慮恐德薄才淺,致生民之受患,禮賢之心甚切,是以致光于朝,而光乃飄然以往,不以天下蒼生為念,惟以棲巖濱水為樂。中國非不可有為之世,光武非不可共事之君,而光以逃名為高,雖說士各有志,殆亦昧于行藏出處之理者。所以作者在這首詩中對于嚴光,只說他“逃卻高名”“遠離塵俗”,不作更多的稱譽。

再看詩的后兩句:“千秋一個劉文叔,記得微時有故人。”這兩句以重筆表彰了嚴光的故人——劉秀。也是這篇詩命題的主旨。作者感念三千載以來,歷史上的君主,能不忘微時故人者,只有劉文叔一人,“文叔”為漢光武帝劉秀之字,光武即位獨能不忘貧賤之交,禮賢訪士,希望舊時相知之故人,能助其為治,這在歷史上實屬罕見。以視越王勾踐、漢高祖劉邦等人在其尊顯之后,就殘害其共處貧賤、患難時之故人,尤為不可同日而語。即以嚴光而論,倘非劉文叔三次遣人禮聘,未必能留下高世絕俗的清名,縱使隱居巖壑,垂釣水濱,久后也不過與蒿萊一同歸于自然而已。作者如此著筆,可謂獨具只眼,善于立言。宜乎沈德潛評此詩云:“表彰光武帝,正所以感嘆在貴忘賤者之古今皆然也(《清詩別裁集》)。”

上一篇:魏禧《登雨花臺》對明清易代的傷感哀痛

下一篇:李慈銘《丁丑九月京邸大風感懷》感懷之作