清入關后即沿襲明制,實行科舉取人的制度。

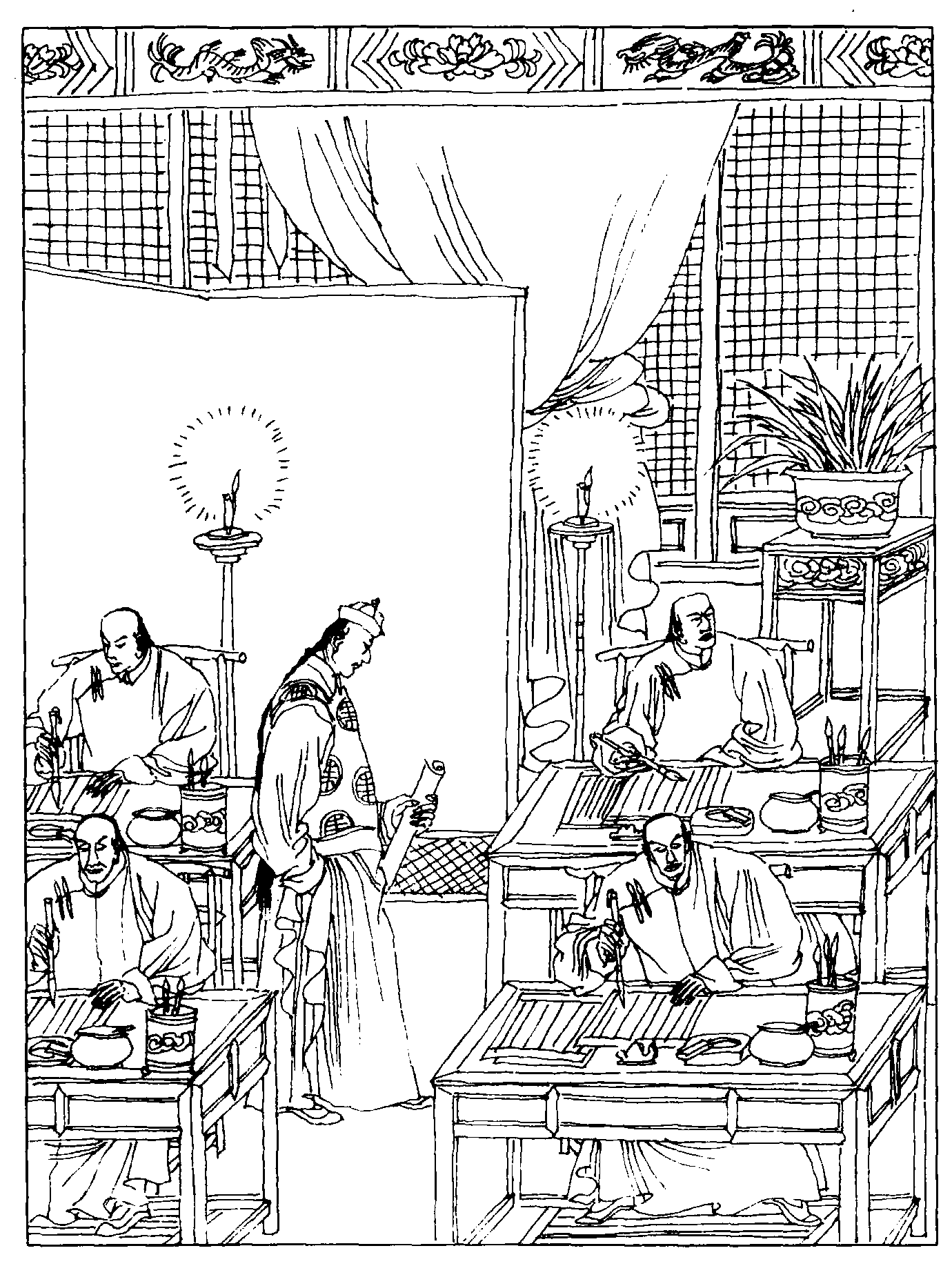

凡應考者稱童生,童生通過初級考試 (縣考、府考、院考)取得秀才資格,然后參加每3年舉行一次的鄉、會、殿試。鄉試在省城舉行,考中者稱舉人,會試在京城舉行,考中者稱進士。殿試由皇帝親自主持考試。殿試分三甲,一甲取三,依次是狀元、榜眼、探花,賜進士及第,可直接受翰林院官職。二甲賜進士出身,三甲賜同進士出身。二、三甲可再考翰林院庶吉士,叫做 “館選”,考中后入院讀書,取得未來的高官資格,不中者另授它官。雖然規定滿、漢官員都要經過科舉考試,實際上滿人作官靠特權,并不靠科舉,科舉只是為漢官參政而設的階梯。

清朝科舉仍采用八股文,從 《四書五經》 中出題目,文章思想以及段落、格式都有嚴格規定,以此作為禁錮知識分子思想的一種手段。

康熙時,為了延攬人才,緩和漢族士大夫的反滿情緒,擴大統治基礎,于正科之外,增加特科,如 “博學鴻詞科”,“經濟特科”,“孝廉方正科” 和康熙、乾隆南巡時的特別召試等。乾隆元年 (1736年) 又舉行 “博學鴻儒科”,乾隆二十六年 (1761年)舉行 “太后萬歲恩科”。康熙十七年 (1678年),開 “博學鴻詞科”,先由內外大臣薦舉,不分已仕或未仕,均在殿廷召試,只要有些聲望的,一律錄取,一次就錄取了50位“名士”,如: 朱彝尊、湯斌、潘耒、毛奇齡、尤侗等,都授以翰林院官職,可謂得人之盛。

清朝廣泛推行科舉考試,當然起到了束縛士人思想的作用,但也為統治者選拔了合適的人才,推動了文化教育事業的發展。

上一篇:《清代的戲劇》清朝歷史事件

下一篇:《清代的繪畫》清朝歷史事件