儒學(xué)與中國(guó)藝術(shù)·儒學(xué)與中國(guó)音樂(lè)·“移風(fēng)易俗,莫善于樂(lè)”:音樂(lè)的社會(huì)功能

從有國(guó)家意識(shí)開(kāi)始,藝術(shù)就與政治產(chǎn)生了密切的關(guān)系。音樂(lè)作為藝術(shù)理論家最早系統(tǒng)研究的藝術(shù)體裁,也從一開(kāi)始就被賦予了輔治國(guó)家、完善教育、移風(fēng)易俗的職責(zé),即音樂(lè)要擔(dān)負(fù)重大的社會(huì)責(zé)任。造就和完善這一理論的是儒家的禮樂(lè)思想,它將禮樂(lè)放在了一個(gè)不可或缺的位置上,強(qiáng)調(diào)禮樂(lè)安定政治、協(xié)調(diào)社會(huì)的作用。孔子所謂“立于禮,成于樂(lè)”(《論語(yǔ)·泰伯》)的說(shuō)法,以及《周禮》中“以禮樂(lè)合天地之化,百物之產(chǎn),以事鬼神,以諧萬(wàn)民,以致百物”(《周禮·春官》)的闡述,都是從國(guó)家大事的角度而審視禮樂(lè)的。于是,“移風(fēng)易俗,莫善于樂(lè);安上治民,莫善于禮”(《孝經(jīng)·廣要道章》)的觀念則縱橫地貫穿在了后世的音樂(lè)理論和實(shí)踐,乃至漢民族的整個(gè)藝術(shù)理論和實(shí)踐當(dāng)中。

從孔子到荀子,再到《禮記·樂(lè)記》,構(gòu)成了儒家音樂(lè)思想發(fā)展成熟的主要脈絡(luò)。孔子從他的“仁”字核心出發(fā),要求音樂(lè)輔佐政治,并大力提倡音樂(lè)教育。其后,荀子在其《樂(lè)論》中為儒家音樂(lè)理論建立起了一個(gè)較為完整的模式,將禮樂(lè)思想做了歸納、補(bǔ)充。而《樂(lè)記》則集前人之大成,更為充分、完整地把儒家音樂(lè)思想闡發(fā)了出來(lái)。《樂(lè)記》從社會(huì)整體著眼,從中見(jiàn)出同與異、和與序、情與理、天與地、尊與卑這一系列的對(duì)立統(tǒng)一體,認(rèn)為禮的作用在于辨異、達(dá)理和鞏固秩序,樂(lè)的作用在于統(tǒng)同、通情和促成和諧。由此才能達(dá)到國(guó)家的整體秩序與和諧。儒家就是從禮、樂(lè)這兩個(gè)概念,推演出他們的理想政治、理想國(guó)家的,于是便有了所謂“王道”。

關(guān)于禮樂(lè),后人曾大力承繼并加以各種角度的闡發(fā)。揚(yáng)雄認(rèn)為,“圣人”實(shí)行的“禮樂(lè)”能夠平治天下,且自五帝以來(lái)的歷史已作了證明,唐虞成周之時(shí)能夠如此;但桀紂之時(shí)由于法度廢、“樂(lè)禮虧”,秦時(shí)“禮樂(lè)”不備,就難以平治天下。王充也說(shuō):“性情者,人治之本,禮樂(lè)所由生也。故原性情之極,禮為之防,樂(lè)為之節(jié)。性有卑謙辭讓,故制禮以適其宜;情有好惡喜怒哀樂(lè),故作樂(lè)以通其敬。禮所以制,樂(lè)所為作者,情與性也。”(《論衡·本性篇》)禮樂(lè)治國(guó)有了更廣泛的論據(jù)。

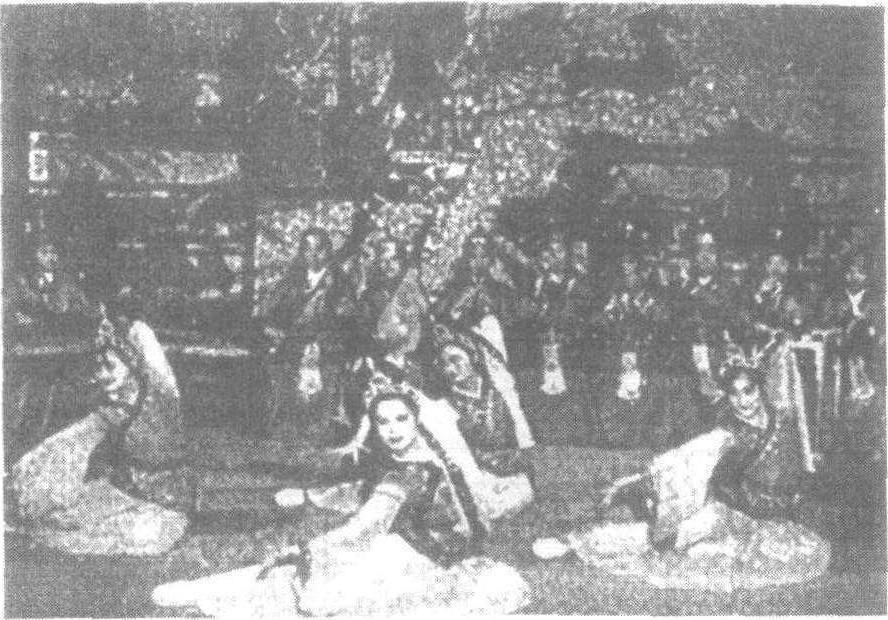

山東曲阜闕里古樂(lè)

不過(guò),音樂(lè)幫助政治并不具有直接性,它要通過(guò)道德的途徑去實(shí)現(xiàn),道德的培養(yǎng)和完善可以依靠音樂(lè)的力量。音樂(lè)感染人心,陶冶情操,引導(dǎo)向善,能提高人的道德水準(zhǔn),因而影響整個(gè)社會(huì)關(guān)系。這樣,音樂(lè)就與社會(huì)倫理道德聯(lián)系在了一起。也就是說(shuō),音樂(lè)與倫理性的社會(huì)情感相聯(lián)系,從而與政治也產(chǎn)生了關(guān)系。“凡音者,生人心者也。情動(dòng)于中,故形于聲;聲成文,謂之音。是故治世之音安,以樂(lè)其政和;亂世之音怨,以怒其政乖;亡國(guó)之音哀,以思其民困。聲音之道,與政通矣。”(《樂(lè)記·樂(lè)本篇》)將這種關(guān)系及過(guò)程明晰地闡述了出來(lái)。

正因?yàn)橛羞^(guò)程性,才又有了像“經(jīng)夫婦,成孝敬,厚人倫,美教化,移風(fēng)俗”(《毛詩(shī)序》)那樣的對(duì)音樂(lè)社會(huì)功能的多方位總結(jié)。還有了“雖有其位,茍無(wú)其德,不敢作禮樂(lè)焉。雖有其德,茍無(wú)其位,亦不敢作禮樂(lè)焉”(《中庸》)的辯證說(shuō)法,理出了音樂(lè)、道德、政治的相應(yīng)關(guān)系。而如“天稟其性而不能節(jié)也,圣人能為之節(jié)而不能絕也,故象天地而制禮樂(lè),所以通神明,立人倫,正性情,節(jié)萬(wàn)事者也”(《漢書(shū)·禮樂(lè)志》)這類的認(rèn)識(shí),則將禮樂(lè)的社會(huì)作用更加神圣化了。揚(yáng)雄甚至還以音樂(lè)與社會(huì)作了類比:“五行事用……其在聲也,宮為君,徵為事,商為相,角為民,羽為物。”(《太玄》)這確實(shí)過(guò)于機(jī)械而缺乏科學(xué)性,他試圖用音樂(lè)本身去具體地解釋人類社會(huì)的組成結(jié)構(gòu),則說(shuō)明是從音樂(lè)與社會(huì)的關(guān)系入手去研究音樂(lè)的。

事實(shí)上,由于儒家思想的深遠(yuǎn)影響,歷史上各朝代的文論家大都側(cè)重于從藝術(shù)的社會(huì)作用的角度提出自己的理論觀點(diǎn)。因此他們也就從實(shí)質(zhì)上將藝術(shù)與政治、倫理緊密地聯(lián)系在了一起。應(yīng)當(dāng)看到,儒家的藝術(shù)美學(xué)思想在不同的歷史階段具有不同的內(nèi)容,也起著不同的作用。在漢代,儒家古文學(xué)派大都具有較強(qiáng)的求實(shí)精神。到宋代,儒學(xué)演變?yōu)槔韺W(xué),產(chǎn)生了較多消極影響。明清時(shí)期的儒家的藝術(shù)美學(xué)思想又有所分化,有守舊與反封建的不同傾向。但是,就總體而言,注重藝術(shù)改善道德、輔助政治的作用,是沒(méi)有改變的。由此回到音樂(lè)上來(lái),追溯音樂(lè)在歷史發(fā)展中與道德倫理、國(guó)家統(tǒng)治的關(guān)系,儒家音樂(lè)觀念推行的廣泛性便顯而易見(jiàn)了。

歷代帝王國(guó)力昌盛時(shí),必以禮樂(lè)輔治。其中的樂(lè)當(dāng)然是如六代之樂(lè)那樣的雅樂(lè)。儒家對(duì)六代雅樂(lè)大力推崇,將它們放在了極高的位置。孔子就曾以“鄭衛(wèi)之聲”作對(duì)比而烘托雅樂(lè),其后揚(yáng)雄所講“中正則雅,多哇則鄭”(《法言·吾子》)的言論,認(rèn)為音樂(lè)符合正道的是雅樂(lè),是美的;不符合正道的是淫聲,是不可聽(tīng)的。這與孔子所說(shuō)的“放鄭聲,……鄭聲淫”同出一轍,無(wú)疑是對(duì)孔子音樂(lè)觀的繼承。雅樂(lè)的基本風(fēng)格是莊嚴(yán)肅穆,作為雅樂(lè)的六代之樂(lè)就聲調(diào)平靜而和暢,營(yíng)造了莊重典雅的氛圍,正契合了《樂(lè)記》所點(diǎn)出的“樂(lè)由中出,禮自外作。樂(lè)由中出故靜,禮自外出故文”的特征,而且與“樂(lè)與政通”、“知樂(lè)然后知政”的理論互為補(bǔ)充。

無(wú)論這種雅正之樂(lè)的藝術(shù)生命力怎樣,各朝始終都沿習(xí)著周代以音樂(lè)輔佐政治的傳統(tǒng)。

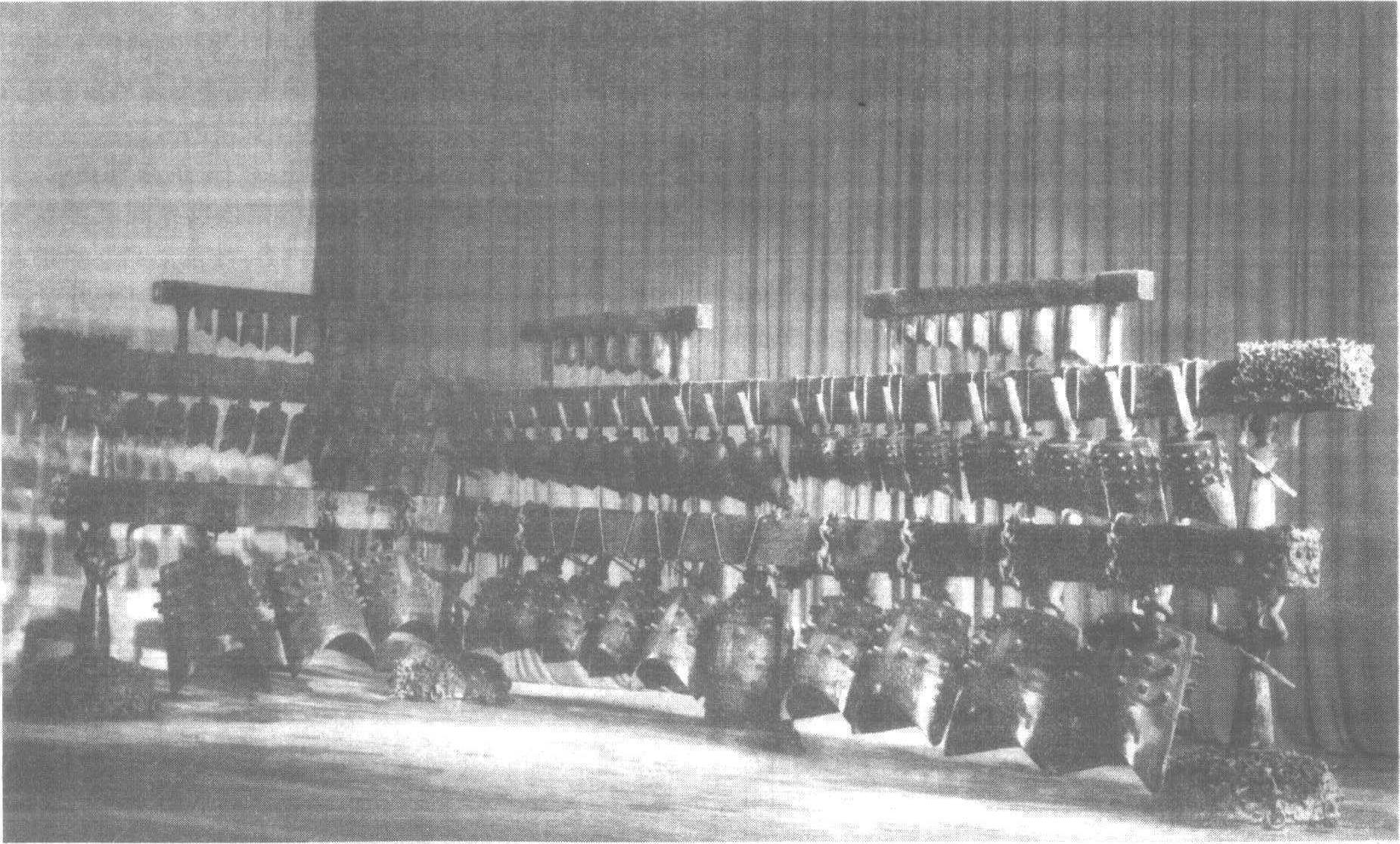

戰(zhàn)國(guó)編鐘(湖北隨州曾侯乙墓出土)

漢高祖首作吹樂(lè);文帝令張蒼正樂(lè);景帝下令在高祖廟中演奏武德舞、文始舞、五行舞,在文帝廟中演奏文始舞、五行舞、昭德舞。王莽掌權(quán)后亦令劉歆正樂(lè);后漢光武帝即位,復(fù)修禮樂(lè);孝章帝也重倡禮樂(lè)。后魏孝文帝復(fù)興古樂(lè),厘定樂(lè)章祀典;唐太宗用祖孝孫,大興雅樂(lè);宋太宗用和峴,振興雅樂(lè)。直至清朝,仍在竭力沿習(xí)傳統(tǒng)。對(duì)于這種每朝必重新興禮樂(lè)的傳統(tǒng),董仲舒曾有這樣的看法:“問(wèn)者曰:‘物改而天受,顯矣。其必更作樂(lè),何也?’曰:‘樂(lè)異乎是,制為應(yīng)天改之,樂(lè)為應(yīng)人作之,彼之所授命者比民之所同樂(lè)也。是故大改制于初,所以明天命也。更作樂(lè)于終,所以見(jiàn)天功也。緣天下之所以新樂(lè)而為之文曲,且以和政,且以興德。天下未遍合,王者不虛作樂(lè)。樂(lè)者,盈于內(nèi)而動(dòng)發(fā)于外者也。應(yīng)其治時(shí),制禮作樂(lè)以成之。成者本末質(zhì)文,皆以具矣。是故作樂(lè)者,必反天下之所始,樂(lè)于己以為本。’”(《春秋繁露·楚莊王第一》)雖然講的是每朝用樂(lè)的不同,但卻反映了禮樂(lè)作為輔政手段的世代延續(xù)現(xiàn)象。

在宮廷中表演的只用琴、瑟伴奏、由后妃歌唱以侍奉帝王的房中樂(lè),也當(dāng)屬雅樂(lè),但其教化功能是封閉的。而將夷狄蠻戎的音樂(lè)容納進(jìn)宮廷廟堂之中,則不外乎要顯示帝王強(qiáng)大的統(tǒng)治勢(shì)力、廣闊的領(lǐng)土疆域,炫耀其深入了蠻夷之地的政治倫理教化。

音樂(lè)在秦代幾乎沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的發(fā)展,到漢代樂(lè)府時(shí)代宮廷音樂(lè)大量的內(nèi)容源自于民間歌曲,且樂(lè)府組織龐大,以至于有了“詔減樂(lè)員”、“制節(jié)謹(jǐn)度,以防奢淫”的做法。關(guān)于雅樂(lè)的思想和制度仍在延續(xù),然而其生命力卻已無(wú)法抗拒地大打折扣了。

外來(lái)音樂(lè)早在秦漢之間就已流入中國(guó),隨著絲綢之路的暢通,西域音樂(lè)溶進(jìn)了中國(guó)的藝術(shù)大潮中。在深厚而強(qiáng)大的中國(guó)固有文化的勢(shì)力下,外來(lái)音樂(lè)為中國(guó)音樂(lè)同化、吸收,并發(fā)展、衍生,經(jīng)過(guò)改造的外來(lái)音樂(lè)彼此間的區(qū)別愈來(lái)愈小。比如唐太宗時(shí)代的燕樂(lè)、清商?hào)|、西涼樂(lè)、扶南樂(lè)、高麗樂(lè)、龜茲樂(lè)、安國(guó)樂(lè)、疏勒樂(lè)、康國(guó)樂(lè)、高昌樂(lè)這十部樂(lè)的分類,到玄宗時(shí)代被改設(shè)為立部伎和坐部伎,以演奏姿態(tài)的坐與站來(lái)分類。它們與傳統(tǒng)概念的雅樂(lè)同時(shí)存在于宮廷中,為國(guó)家的政治和皇室的生活服務(wù)。總之,宮廷音樂(lè)作為藝術(shù)形式,其炫耀政治、壯大君威、教化眾人、感染心性的功能,在觀念與操作上都沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變。

值得注意的是,像元朝、清朝等漢族以外民族統(tǒng)治時(shí)代,統(tǒng)治民族自己沒(méi)有可做為宮廷禮儀之用的音樂(lè)形式,則繼承前人的禮樂(lè)制度,大肆效仿和搬用前代雅樂(lè)。可見(jiàn)他們也深知藝術(shù)幫助政治、藝術(shù)感化人心的道理。康熙即位后,復(fù)興古樂(lè),匡正禮樂(lè),在全國(guó)各地的孔廟奏雅樂(lè),行八佾舞,并編纂《御制律呂正義》。清初的宗廟典禮音樂(lè)都是模仿前代的雅樂(lè),但藝術(shù)價(jià)值已無(wú)從談起。

要通過(guò)音樂(lè)的感染力量去改善道德、調(diào)整秩序,使音樂(lè)發(fā)揮其社會(huì)功能,相應(yīng)的教育是絕不可少的。周代所建立的禮樂(lè)制度中,教育制度就是必然的組成部分。貴族子弟在十三歲便開(kāi)始接受“六藝”(禮樂(lè)射御書(shū)數(shù))的嚴(yán)格教育,為以后的事業(yè)做準(zhǔn)備。“凡三王教世子,必以禮樂(lè)。樂(lè)所以修內(nèi)也,禮所以修外也。”(《禮記·文王世子》)“崇四術(shù),立四教,順先王詩(shī)書(shū)禮樂(lè)以造士;春秋教以禮樂(lè),冬夏教以詩(shī)書(shū)。”(《禮記·王制》)從這些記載中便可見(jiàn)出禮樂(lè)教育是加強(qiáng)修養(yǎng)、提高人的質(zhì)量的重要手段。當(dāng)然,音樂(lè)的教育功能不僅僅由教育制度體現(xiàn),它普遍的感染人心、移風(fēng)易俗作用本身其實(shí)就是一種廣義的教育。

封建社會(huì)后期戲曲音樂(lè)的蓬勃之勢(shì),續(xù)寫(xiě)著中國(guó)音樂(lè)的歷史。直觀地看,戲曲音樂(lè)的發(fā)展走式基本上不再直接受儒家音樂(lè)美學(xué)的支配。但是,那種潛移默化的滲透,又時(shí)時(shí)處處能顯現(xiàn)出千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,孔尚任就曾主張戲曲“寧不通俗,不肯傷雅”,其曲詞賓白綺麗典雅,似乎仍是對(duì)雅樂(lè)正音藝術(shù)理論的固執(zhí)遵循。

上一篇:宋明理學(xué)·圣賢氣象·“看孔顏樂(lè)處”

下一篇:宋明理學(xué)·圣賢氣象·“觀圣賢氣象”