《老人與海》外國文學作品簡析

作者:[美]海明威

類型:小說

背景搜索

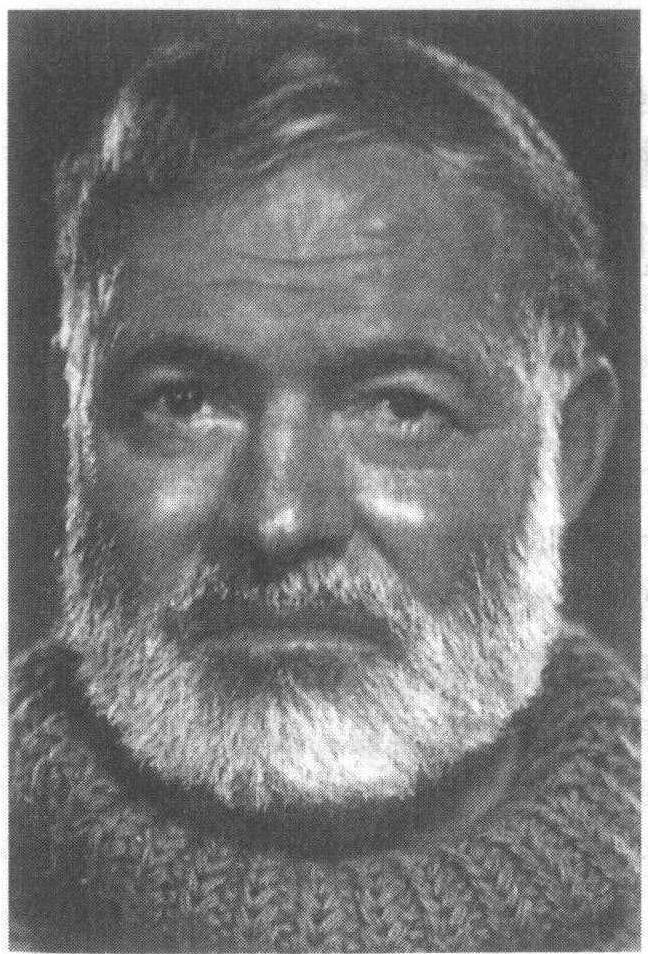

海明威

本書成書于1952年,作者厄納斯特·海明威(1899—1961)曾在《堪薩斯城明星報》當記者,記者生涯煉就了他簡潔明快的文風。一戰期間,他作為救護隊成員服務于意大利前線。他本以為,戰爭將成就一個男人;不料,戰爭最大的功績是摧毀人的理想,也使人不再相信愛情神話。1926年,《太陽照常升起》出版,海明威也因此書而成為“迷惘的一代”的代言人。《老人與海》取材于一古巴漁民的真實經歷,是海明威于晚年證明自己創作實力的中篇杰作。小說最初在《生活》雜志匿名刊出,小說簡潔有力的風格深深打動了讀者,同時也激起他們強烈的好奇心:作者到底是誰呢?此后,《生活》雜志又約請100位名流,請他們就這部作品發表評論,并將評論一一刊出。直至此時,雜志社才公開該書作者姓名,人們大有原來如此之感,并向海明威致以真誠的祝賀和深深的敬意。該書僅48小時就售出530萬冊。小說獲1952年普利策獎,1954年又獲諾貝爾文學獎。老人桑提阿果也成為文學史和電影史上著名的“硬漢”形象。但海明威自己則被多舛的命運和多種疾病打倒,于1961年7月用獵槍自殺身亡。

由漓江出版社出版,趙少偉翻譯的《老人與海》是較好的譯本。

內容精要

漁民桑提阿果老了,運氣也糟透了。84天以來,他天天出海,卻又天天空船而歸,連他的帆看上去都像是一面“標志著老打敗仗的旗子”。他的老伴死了,以前跟他打魚的小孩曼諾林也在父母的強迫下,到其他船幫忙去了。但曼諾林很尊重老人,每見老頭回來,總要走下岸去,幫他收拾釣絲、魚鉤、魚叉什么的。

老人的陋屋空空如也,老人與小孩說著晚上的飯菜(其實并不存在),談著喜愛的棒球隊,將對話日復一日繼續下去。曼諾林照顧著老人,為他買來便餐,準備好明日用的魚餌。老人睡了,他不再像年輕時那樣老夢見狂風巨浪、大魚、搏斗之類的事,而是夢見異域他鄉和沙灘上的頑皮可愛的獅子。

這是老人沒打到魚以來的第85天出海了。天氣晴朗,海面平靜。他向遠海劃去,決心沖破霉運,捕一條大魚。他一面劃船,一面與大海、魚、海鳥交談,自孩子曼諾林離開他以后,他便養成了這種自言自語的習慣。

他感到釣竿動了。他覺得在下面100尋深處,一條馬林魚正吃著鉤尖上的沙丁魚。他拉拉釣絲,知道魚很大。魚很聰明,上鉤后并不驚惶失措猛拉猛扯,它只是拉著小船向浩渺的海面緩緩游去。整個白天在奇怪的旅行中度過了。老人拉著釣絲的肩酸痛異常,此時,他多渴望孩子仍舊留在他身邊,那就能搭一把手了。同時,他對魚也產生了奇怪的感情,他欣賞魚的勇氣和聰明。夜里,老人很疲乏,他希望自己能睡上一會兒。

第二天,老人除了深深的疲憊外,左手又開始抽筋,而且痛得厲害。他終于看見了浮出海面的魚,它比小船還長兩呎,非常漂亮。午后,抽筋停止了,老人吃了點生魚,為即將到來的抗衡積蓄能量。夜里,老人的手在魚的又拉又跳中,皮開肉綻,鮮血淋漓。

第三天,魚開始打轉兒,這是較量即將結束的跡象。魚露出水面,老人努力將它拽近些,再拽近些。他忍住一切疼痛,使出全身力氣,將魚叉干凈利落地扎進魚腰。大魚很快在掙扎中死去,老人將它捆在船邊,開始返航。

可是,老人的麻煩并未結束。死魚的血招來了鯊魚。它們循著航線游來,大口大口地咬掉魚肉。老人成功地殺死了一條鯊魚,但鯊魚下沉時也帶走了魚叉,不得已,老人只好湊合著用刀子、棍子、船舵與鯊魚們搏斗。當半夜小船駛進港時,晝夜的搏斗已使老人筋疲力竭了。那條大魚也已殘缺不全,它的美麗和它那貴重的魚肉都已不復存在。

老人悲哀而寂寞地放下桅桿,收拾起損壞了的漁具,神情恍惚、踉踉蹌蹌地走回自己的陋屋。他已疲憊不堪,趴著身子便沉沉睡去。

孩子曼諾林先是為老人的遭遇哭泣,然后給他送來熱咖啡,他表示無論父母怎么反對,他也要跟老頭兒一起打魚。

大魚只剩下一根18呎長的粗大魚骨,被扔在垃圾堆里。茅棚里,喝過咖啡的老頭兒又睡著了,他正夢見獅子。孩子曼諾林陪在他的身邊。

知名篇章

這一段接近書末,描寫老人被徹底打敗后回港的情況。文筆凝煉、樸素、深沉,濃縮了深刻的寓意。老人年邁孤單的身影,他的疲憊、堅忍與內心的寧靜十分動人,老人對“失敗”的體悟更是全書的精神歸結。

他知道他現在給打敗了,敗得徹底,沒法挽救了。他回到船艄,發覺舵把子裂成鋸齒①似的那一頭插進舵槽挺合式,他還可以用來掌舵。他把布口袋圍好兩肩,把船撥回原道兒。現在船走得很輕快。他什么都不想,什么感覺也沒有,如今什么都無所謂了。他駕船駛向家鄉的港口,駕得盡量穩當,盡量用心。夜里,鯊群又來襲擊大魚的殘骸,就像有的人揀餐桌上的面包屑一樣。老漢根本不理會它們,除了掌舵,什么都不注意。他只體會到,現在邊上沒有很重的東西,船走得多輕便,多自如。

船挺不錯,他想。它好好的一點兒也沒壞,只不過舵把子折了。那容易換。

他覺出已經到了洋流里面,他看得見沿岸那些海邊小漁村的燈光。他知道這會兒他在什么地方,回家不算回事兒了。

不管怎么說,風是我們的朋友,他想。接著又補了一句:有時候它是。還有大海,那兒有我們的朋友,也有我們的敵人。還有床,他想。床是我的朋友。就要個床,他想。床可是個好東西。你給打敗,倒松快了,他想。我以前不知道敗了多么松快。那么,把你打敗的是什么呢,他想。

“什么都不是,”他冒出聲來,“我出海太遠了唄。”

船駛進小港灣的時候,餐館的燈已經滅了,他知道大家都在睡覺。風不斷加碼,現在正吹得緊。不過港灣里靜悄悄的,他徑直駛到亂巖下那一小片卵石海灘跟前。沒一個人來幫忙,他只好把船盡自己力氣往上劃。然后他走出船來,把它拴在巖石上。

他卸下桅桿,把帆卷起、捆好,再扛起桅桿,開始爬坡。他這才知道自己累到了什么程度。他停了一會兒,朝后望望,從街燈投去激起的反光中,看見魚的大尾巴在船艄后面遠遠豎著。他還看見它那慘白赤露的一條脊骨、黑乎乎一坨的腦袋和伸出去的劍顎,而一頭一尾中間卻空蕩蕩一片精光。

(選自《老人與海》,趙少偉譯,漓江出版社出版)

妙語佳句

每一回都是重新來過的一回,他做的時候決不想從前做的成績。

這種閃著虹彩的氣泡美倒是美,但它們是海里最有欺騙性的東西。

閱讀指導

《老人與海》是一部難以定論的作品,有人認為它是海明威創作生涯中的頂峰之作;也有人將之視為作家才華枯竭的最終證據。有評論家認為,老漁夫與大魚搏斗的場面描寫得莊嚴悲壯;也有人認為那是感傷情緒的渲染。但《老人與海》這部作品確實在諸多方面體現了作者的創作風格和題材取向,絕大多數人仍認為它是一部十分精彩的作品。

《老人與海》中的桑提阿果是海明威二三十年代所塑造的一系列拳擊師、斗牛士、獵人、戰士等“硬漢”形象的發展與升華。海明威在這部作品中對人作了充分肯定。老邁孤單的桑提阿果沒有屈服于兇狠的馬林魚、貪婪的鯊魚、惡劣的氣候和多舛的命運,充分展現了人的智慧,剛毅與堅忍,“一個人并不是生來要給打敗的,你盡可以把他消滅掉,可就是打不敗他”。人與自然在這里并非只是單純的征服與被征服的關系,實則頗有惺惺相惜、息息相通的意味,“老頭兒總是把海當做一個女性,當做施寵或者不施寵的一個女人,要是她做出了鹵莽的或者頑皮的事兒呢,那是因為她情不自禁”。老人在與魚的搏斗中也充滿對魚的欣賞之情,這樣一種人與自然相通的情感使整部作品更純凈、宏遠和深邃。但產生這個故事的世界一如海明威早期小說使人聯想到的那樣既殘酷又悲慘。大魚在搏斗中死去,代表了一種了不起的戰斗者的光榮,但這種光榮很快就毀于鯊魚的卑鄙與貪婪之中,而老人也只能在精疲力竭而又一無所獲中睡去。作品結束在沉寂的忍耐中,在對人的盛贊中流露出淡淡的孤獨與悲觀,使人感到猶如一曲“天鵝的絕唱”。

同時,《老人與海》還集中體現了海明威“冰山”式的寫作原則,“冰山在海里移動,它之所以顯得莊嚴宏偉,是因為只有八分之一露出水面”。整部作品樸素、簡潔,于凝煉的語言中蘊涵著作者深刻的人生體驗,富于寓意與象征,于素樸中表現出《圣經》一樣的莊嚴。因此有人評論說這是部象征主義作品,但作者本人拒絕將作品與純粹的象征主義并論,在這點上,他同意貝瑞孫對此的理解。貝瑞孫說:“《老人與海》是一首田園樂曲,大海就是大海,不是拜倫式的,不是麥爾維爾式的,好比荷馬的手筆;行文又沉著又動人,猶如荷馬的詩。真正的藝術家既不象征化,也不寓言化……但是任何一部真正的藝術品都散發出象征和寓言的意味。這一部短小但并不渺小的杰作也是如此。”

《老人與海》讀來雋永清新,已被譯成幾十個國家的文字,并屢次被搬上銀幕。“硬漢”桑提阿果也已成為讀者永難忘懷的形象。

閱讀建議

《老人與海》并非以情節取長。在閱讀中,注意領會作者語言的質樸之美,體會“冰山”式敘述的力度。可反復閱讀早晨老人出發打魚部分,它體現了老人對人與自然的關系的理解;老人與魚的對峙及其末尾老人對“失敗”的體悟也很經典,值得細讀。

上一篇:《美國的悲劇》簡析|介紹|賞析|鑒賞

下一篇:《茨威格中短篇小說選》簡析|介紹|賞析|鑒賞