《春盡》

春盡行人未到家, 春風應怪在天涯。

夜來過嶺忽聞雨, 今日滿溪俱是花。

前樹未回疑路斷, 后山才轉便云遮。

野間絕少塵埃汙, 唯有清泉漾白沙。

-----鄭 獬

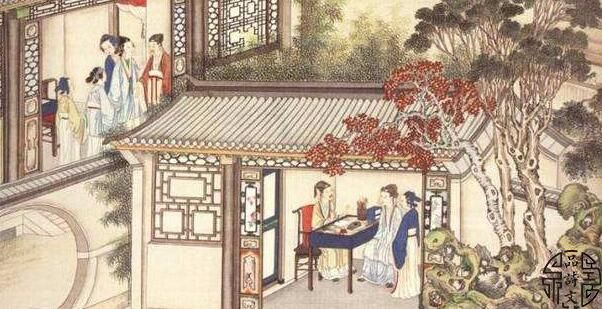

鄭獬與王安石同朝,二人政見不同,但詩風卻頗相似,律詩極類唐人,本詩便是一例。詩中寫的是暮春時節,一位行色匆匆的旅人在返家途中所見到的景色和心理感受,不盡之意寓于景物描寫之中,明快自然,工麗整飾,頗有唐人風調。

首句七個字,便將時間(春盡)、人物(行人)、地點(未到家)一一交待清楚。游子浪跡天涯,離家日久,又逢春色,能不倍添惆悵?連春風也要來責怪: 為何不好端端在家,跑到這天涯來干什么?這就是第二句的意境,含蓄風趣。

思家心切,而路程遙遠,當然只得晝夜兼程。頷聯仍以景物描寫來表現行人盼望早日回家的急迫心情。“夜來過嶺忽聞雨”,高山上的氣候變化多端,忽而晴、忽而雨是常事。過嶺時突然遇雨,可以想象翻越的山嶺是多么的高;而過嶺又是在漆黑的夜間,看不見雨點,只能“聞”到雨聲,又可以想象翻越山嶺是多么的難。作者沒有從正面寫山高路險,而是用“忽聞雨”寫出“夜來過嶺”的特點,給讀者留下了廣闊的想象余地。“今日滿溪俱是花”,寫東方既白,小雨初霽,行人來到飄旋著落花的山溪邊。夜間風雨打下的花瓣勾起了他滿腹心事。“逝者如斯夫”!時值暮春,落紅無數,而在外宦游多年的行人也到了遲暮之年。他不愿如殘英隨波逐流,而希望葉落歸根,回到故鄉,回到親人身邊,所以才這樣不顧艱險,晝夜兼程。讀者從中可以體味到行人淡淡的惆悵和隱隱的傷感情緒。這一聯《宋詩紀事》標為名句,確實是詩人精心錘煉而成。

頸聯寫人在曲折重疊的山間行走時的感覺,著重寫動勢。山勢陡峭,忽上忽下,下坡時能遠遠望見前面路邊的樹,上坡時視線被山擋住,不但看不見前面的樹,而且仿佛小路在山頂被突然截斷了。氣喘吁吁上了山頂,再回頭望去,團團白云飄然而至,身后的山巒已經淹沒在茫茫云海之中。真是移步換形,氣象萬千!此情此景,沒有親身體驗的人是感受不到,也描寫不出的。

盡管長途跋涉,旅程辛苦,但山間空氣清新,野趣宜人,加上歸家在即,所以尾聯洋溢著行人如脫羈之鳥重返自然般的興奮喜悅之情。當然野外的景色絕不會“唯有清泉漾白沙”的,作者如此寫,自有其更深的含意。他是為了著重點出“清白”二字,使野間的“清白”同塵世間的“汙污”形成鮮明對比,讓讀者從主人公對“絕少塵埃汙”的喜愛中體味他對烏煙瘴氣之官場的厭惡。作者曾任翰林學士,后被新黨所惡,宦途失意,屢遭貶謫。此處就自然流露出了他的身世之感。

唐人詩重在煉意,宋人詩重在煉句。北宋王安石、鄭獬一派詩人,都善于精細地刻畫自然物態,通篇寫景而情寓其中。鄭獬此詩可以說是“狀難寫之景如在目前,含不盡之意見于言外”,讀者隨著行人的視野、腳步,能從字里行間感受到作者心情的變化,領略到在崎嶇漫長的山路上跋涉的滋味,但全詩卻沒有一句是直接抒情,可見作者的藝術匠心。

上一篇:張舜民《村居》賞析

下一篇:劉 敞《城南雜題四首(其三)》賞析