皓日中天—獨尊地位的確立·兩漢經(jīng)學·石渠閣與白虎觀議經(jīng)

儒家思想取得獨尊地位后,朝廷對經(jīng)學非常重視,時常組織經(jīng)學研討會。如漢宣帝時曾召“五經(jīng)名儒太子太傅肖望之,大議殿中,平《公羊》、《穀梁》同異,各以經(jīng)處是非”。由于這次討論中贊成《穀梁》的人占上風,于是《穀梁》學大興。類似這種天子召集、皇帝臨裁的議論會議在兩漢時很多,其中最為隆重、對后世經(jīng)學影響最大的,當數(shù)西漢宣帝時的石渠閣會議和東漢章帝時的白虎觀會議。

西漢今文傳經(jīng),多是師生間口傳面授。由于所師不同,見解不同,就有了“師法”和“家法”的問題。所謂“師法”就是老師傳授的東西。對于同一位經(jīng)師傳授的內(nèi)容(也就是師法),學生融會貫通,引申發(fā)展,成為一家之言,就有了“家法”。先有“師法”,然后有“家法”,“家法”之下又有“專家”,如同一棵大樹,根上有干,干分枝,枝分叉……形成一經(jīng)有數(shù)家,一家又有數(shù)說的局面。各家各說往往相矛盾使人無所適從,如《易》就有施、孟、梁氏、京房,《尚書》有歐陽、大小夏侯,《詩》有齊、魯、韓等各家各派,雖都立于官學,但各有各的觀點和見解,界壘分明,難以一致,爭議不斷。

為了在重大學術問題上統(tǒng)一認識,排除紛爭,皇帝常常親監(jiān)研討,擇善從之,欽定決議頒行全國,石渠閣會議和白虎觀會議就是這樣的兩次大型會議。

石渠閣會議

石渠閣位于長安未央殿北,是西漢朝廷藏書的地方。《漢書·宣帝紀》說,在宣帝甘露三年(前47)“召諸儒講五經(jīng)同異,太子太傅蕭望之等平奏其議,上親稱制臨決焉,乃立梁丘《易》、大小夏侯《尚書》、《穀梁春秋》博士”。

參加這次會議的有學《禮》的通漢,學《詩》的張生、薛廣德,治《書》的周堪、林尊、歐陽長賓,治《易》的梁丘臨、施雔等人。會議由太子太傅蕭望之主持,皇帝親自裁決。會議的結果,增立大小夏侯《尚書》、《穀梁春秋》等博士。會議的記錄非常詳細,今見于《漢書·藝文志》的有《五經(jīng)雜議》十八篇、《書議奏》四十二篇、《禮議奏》三十八篇、《春秋議奏》三十九篇、《論語議奏》十八篇,從題目上看涉及了五經(jīng)的全部內(nèi)容。可惜這些議奏的記錄現(xiàn)已散失。從殘散的篇籍來看,內(nèi)容多是宗法禮制,如“大宗無后,族無庶子,已有一嫡子,當絕父祀”,以為大宗不“卒母嫁,為之何服”等等問題。由宣帝裁決后,在全國推行。

漢章帝像

石渠閣會議使皇帝不僅是政治上的權威,也成了學術權威。政治權威成為經(jīng)學、學術權威,經(jīng)學的學術觀點也成了政治法典。其結果不僅極大地提高了經(jīng)學的地位,也極大地加強了儒家思想對社會的控制力量。從另一方面來看,則使經(jīng)學逐漸失去了學術性和獨立性,成為政治的附庸。

石渠閣會議所討論的都是各經(jīng)本身的問題,全部屬于西漢的今文經(jīng)學。到了哀、平帝、王莽掌權時期,劉歆倡議古文經(jīng)學,引起經(jīng)學界的論戰(zhàn)。因此,西漢末期經(jīng)學爭執(zhí)的焦點,都轉(zhuǎn)移至今古文的問題上,一直到東漢初年也未曾解決。再加上讖緯也發(fā)展起來,使古文經(jīng)學與今文經(jīng)學、經(jīng)學與讖緯等問題日益復雜。白虎觀會議就是在這樣的背景下召開的。

東漢章帝建初四年(79),楊終上書章帝:“宣帝博征群儒,論定五經(jīng)于石渠閣。方今天下少事,學者得成其業(yè),而章句之徒,破壞大體。宜如石渠故事,永為后世則。”章帝接受了楊終的建議,下詔書說:“蓋三代導人,教學為本。漢承暴秦,褒顯儒術,建立五經(jīng),為置博士。其后學者精進,雖日承師,亦別名家。孝宣皇帝以為去圣久遠,學不厭博,故遂立大小夏侯《尚書》,后又立京氏《易》。至(光武)建武中,復置顏氏、嚴氏《春秋》,大小戴《禮》博士。此皆所以扶進微學,尊廣道藝也。(光武)中元元年詔書,五經(jīng)章句煩多,欲議減省。至(明帝)永平元年,長水校尉(攀)儵奏言,先帝大業(yè),當以時施行。欲使諸儒共正經(jīng)義,頗今學者得以自助。孔子曰:‘學之不講,是吾憂也。’又曰:‘博學而篤志,切問而近思,仁在其中矣?’……其勉之哉!”(《后漢書·章帝紀》)于是“下太常、將、大夫、博士、議郎、郎官及諸書、諸儒會白虎觀,講議五經(jīng)同異,使五官中郎將魏應承制問,侍中淳于恭奏,帝親稱制臨決,如孝宜甘露石渠故事,做《白虎議奏》”(《后漢書·章帝紀》)。

白虎觀會議

白虎觀是當時洛陽京城的北宮,參加這次會議的人員主要有魏應、淳于恭,丁鴻、李齊、賈逵等博士,議郎、學官及諸儒生。群賢會聚于此,講論五經(jīng)異同,又是一次學術大盛會。

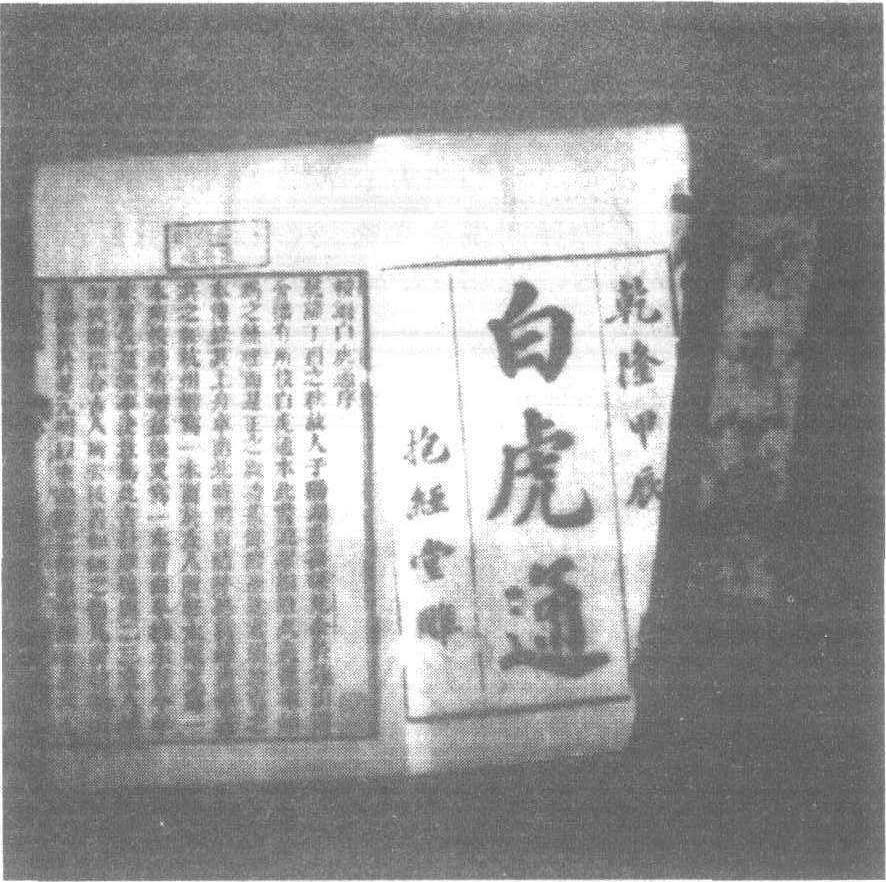

這次討論的結果,由楊終、班固撰集其事,名為《白虎通義》,又叫《白虎通德論》,簡稱《白虎通》。今書尚在,其書除征引六經(jīng)傳記外,兼涉讖緯,而多傳古義。第二年(70)章帝下詔說:“五經(jīng)剖判,去圣彌遠,章句遺辭,乖疑難正,恐先師微言將遂廢絕,非所以重稽曰,求道真也。其令群儒選高材生,受學《左氏》、《穀梁春秋》、《古文尚書》、《毛詩》,以扶微學,廣異義焉。”(《后漢書·章帝紀》)從此以后,古文經(jīng)學逐漸取代了今文經(jīng)學,而成為當時學術界的重心,最后今古文經(jīng)學日趨合流,彼此隔閡消失。

白虎觀會議的主要目的,是希望對當時經(jīng)學中的文字、典章制度、師說、思想等諸方面的分歧,作一番評析,以擇一定的標準,維持儒學的地位。從白虎觀會議的成果—《白虎通》來看,這個目的基本上達到了。

班固像

《白虎通》的主要思想,實質(zhì)上和董仲舒一樣,也是以封建倫常為核心,以陰陽五行為骨架,但它不只是公羊一家之言,而是概括了各家經(jīng)學的成果,把董仲舒的思想向前推進了一步。參加會議的學者是空前廣泛的,經(jīng)學各派都有人參加,反映在《白虎通》中的觀點既有今文經(jīng)學的,也有古文經(jīng)學和讖緯神學的。清代學者莊述祖認為,《白虎通》雜論經(jīng)傳,六藝并錄,傅以讖記,其中以今文經(jīng)學的觀點居多,也采用了古文經(jīng)學中《毛詩》、《古文尚書》、《周官》的一些說法,惟獨《左氏》不見于《通義》。(莊述祖《白虎通義考序》)其實,賈逵所概括的《左氏》深于君父之義,正是《白虎通》的指導思想。《白虎通》圍繞著君父之義這個中心主題,博采眾說,把各家各派所發(fā)揮的封建宗法主義思想提煉成為一部簡明扼要的經(jīng)學典籍。

劉向像

《白虎通》把當時經(jīng)學中的文字、典章制度、思想等諸方面的分歧,簡明集中地在三十四個專題中進行了概括、分析和羅列。這三十四個專題包括:爵、號、謚、五祀、社稷、禮樂、封公侯、京師、五行、三軍、誅伐、諫諍、鄉(xiāng)射、致任、辟雍、災變、耕桑、封禪、巡守、考黜、王者不臣、蓍龜、圣人、八風、商賈、瑞贄、三正、三教、三綱六紀、情性、壽命、宗族、姓名、天地、日月、四時、衣裳、五刑、五經(jīng)、嫁娶、紼冕、喪服、崩薨。這三十四個專題,幾乎包括了封建社會從思想到制度的上層建筑的全部內(nèi)容,而特別著重于制度方面的規(guī)定。這套制度其實就是封建宗法等級制度,而體現(xiàn)在這套制度中的基本原則也就是《三綱六紀》篇中明確提出來的三綱說。三綱說中的“君為臣綱”指的是君權,“父為子綱”指的是父權,“夫為妻綱”指的是夫權。夫權是從屬于父權的,所以三綱說的實質(zhì)就是維護君父的統(tǒng)治地位。儒家經(jīng)典中的“大義”就是如何有效地維護君權和父權。由于當時的許多經(jīng)師尋章摘句,把注意力引向一系列瑣碎的爭論,這個“大義”受到了沖擊,因此,有必要重新統(tǒng)一思想,形成制度。白虎觀會議成功地解決了這個問題,以四十三個專題貫徹儒家三綱思想,形成法典,鞏固了儒家思想在學術和社會生活中的獨尊地位。

《白虎通》(清乾隆本)

上一篇:宋明理學·心學視角·知行合一,知行本體

下一篇:宋明理學·形成因由·社會政治文化背景