儒學文化的地位·九流之一·儒家:“祖述堯舜,憲章文武”

《漢書· 藝文志》曾概括當時的學術盛況,提出九流十家之學說。九流十家分別為:儒家、道家、陰陽家、法家、名家、墨家、縱橫家、雜家、農家、小說家。《藝文志》認為諸子出于王官,如認為:“儒家者流,蓋出于司徒之官”,“道家者流,蓋出于史官”,“法家者流,蓋出于理官”,“墨家者流,蓋出于清廟之守”等。諸子出于王官說對后世影響甚大,卻在學術界引起了很大的爭議。《藝文志》把諸子之說概括為九流十家應該說基本是正確的。“諸子十家,其可觀者九家而已”,這就把小說家排除在九家之外。從對思想與文化史曾發生重大影響而說,諸子十家中應首推儒家、道家、法家、墨家。

儒與儒學

儒家文化在歷史上的形成是和當時知識階層之一—儒分不開的。儒在殷商時代就已形成,其時儒的職能在于祭祖事神,辦理喪事,為人相禮等。胡適曾著《說儒》一文,文中認為“儒是殷民族的教士”。當時儒與巫有相類似的職能,其職能都在于溝通人神。但在歷史發展演變中,儒與巫卻逐漸有所區別,并最終分化出來,這時儒已專注于祭祀祖先,辦理喪事此類活動,表現出了重視人事的特點。這就使儒在春秋戰國時代已成為一種專門的職業。儒與巫的又一重大區別在于早期的儒不僅從事于溝通人神的宗教活動,而且他們一貫重視掌握禮樂文化知識。因此,從事文化教育也便成為他們日常活動的主要內容,而且宗教活動所占比重日益減少,而文化教育活動卻不斷增強,最終,到了春秋戰國時代,以六藝教民竟至成了儒的重要的職責,于是儒也就逐漸演變為以禮樂文化知識教化百姓的教師爺了。

但是,儒與儒學畢竟不完全相同。儒為一種掌管禮樂文化的知識階層,它要演化為儒學文化尚需一定的條件,即學術文化知識必須從統治階級壟斷之中走向民間。春秋時期,“王室衰微”,周天子只擁有名義上的王位,實質上大權旁落,諸侯、大夫紛紛擁兵自重、自衛。列國紛爭局面由此形成。與此相應,統一的思想意識形態被打破。“學在官府”的學術壟斷的結束,為諸子百家之學的形成創造了良好的學術環境。社會變遷使得原有一部分掌握禮樂文化知識的貴族官吏下降為不治而議者,于是經他們之手原先為國家所壟斷的文化學術擴散到民間,正是這種學術下移的社會發展趨勢促使了在民間私人講學之風的興盛,孔子便是在春秋期間,首先掀起私人講學之風的大批學者之一,上述種種條件為儒學與其它諸子學派的創立鋪平了道路。

孔子為儒學宗師

儒家以孔子為宗師。孔子名丘,字仲尼(前551—前479),魯國昌平鄉邑(今山東曲阜)人,其先祖本為殷時貴族,孔子出生時,其家庭已淪為平民階層,家境貧困,所以孔子說:“吾少也賤,故多能鄙事。”(《論語·子罕》)但由于孔子出身于沒落的殷貴族家庭,所以對殷周社會的禮儀制度,文獻典籍很熟悉,而對于當時他所處的“禮崩樂壞”的混亂社會局面痛心疾首,所以孔子終其一生始終以周禮來改造當時的社會為其人生最高目標,他說:“周監于二代,郁郁乎文哉!吾從周。”(《論語·八佾》)

孔子在中國思想文化史上功績主要有兩點,一是他提出了早期的儒家思想,二是整理了古代文獻典籍。

孔子思想有兩個重要方面,即仁和禮。禮就是周禮,它是周初規定的一整套建立在宗法血緣關系基礎之上的典章制度、禮儀規范。其核心內容是把人局限在按上下等級、尊卑長幼的明確而嚴格的秩序規定之中。人們必須嚴格按照周禮的規定去行動,社會才會安定。孔子把恢復周禮作為他自己政治思想的最高目標,反映出孔子政治思想中落后保守的一面。

禮是孔子所因循的,孔子思想創新的一面在于他提出了仁。《論語》一書提到“仁”字凡一百零九次,但孔子并沒給“仁”下過一個明確的定義,而是針對不同學生的不同思想、不同性格特點,而對“仁”不同層面作了不同的解釋和描述,因此“仁”這一思想往往包含有很豐富的含義。而這些不同的解釋之間又常常看不出有什么意義上的必然聯系。但孔子關于“仁”思想一個重要的方面在于他的儒學“仁”的思想始終服從于他企圖恢復周禮這一政治目標。如顏淵問什么是仁,孔子答道:“克己復禮為仁。一日克己復禮,天下歸仁焉。”(《論語·顏淵》)這是說仁的基本內容在于要求人們要以國家的規范來嚴格地約束自己的言行,而一旦做到了這一點,天下的人們都會認為他做到了仁。可見“克己復禮”是仁的主要內容。正是從此著眼,孔子說:“人而不仁,如禮何。”周禮是建筑在宗法制度“親親”基礎之上的,所以孔子又非常重視孝悌,反復強調要培養人們具有孝悌的品德,“弟子入則孝,出則弟”(《論語·學而》)。其弟子有若體會孔子關于仁的思想時說:“孝弟也者,其為仁之本與。”(同上)孝悌是仁的根本,孝悌的道德原則在現實生活中得到了落實,就是社會的穩定,也即周禮的現實恢復,所以“其為人也孝弟,而好犯上者,鮮矣;不好犯上,而好作亂者,未之有也”(同上)。結論自然也就是“君子務本,本立而道生”(同上)。君子要專心致力于孝悌這個根本,根本確立了,仁道也就產生了。在政治生活中怎樣才能具體而微地達到仁的標準呢? 孔子的學生子張問什么是仁,“子曰:‘能行五者于天下,為仁矣。’請問之。曰:‘恭、寬、信、敏、惠。恭則不侮,寬則得眾,信則人任焉,敏則有功,惠則足以使人。’”(《論語·陽貨》)上述種種都表明孔子突出地強調了從維護恢復周禮的角度來理解仁,因此在孔子的思想中,禮和仁并不是兩個完全沒有關系的思想概念。只有緊密地結合著孔子政治態度我們才能比較準確地理解他關于“仁”的思想。

孔子與七十二弟子木刻像

但仁和禮又并不完全是同一個東西。禮是外在的強加于人的等級規范制度。一個社會的穩定不能只依賴于外在強制性的力量或制度,過分地依賴于外在的東西只能導致一個社會機體的分崩離析。孔子作為一個政治家看到了要真正維系一個社會的穩定,除了要有外在強制禮儀制度,還必須要有人們內在的道德自覺,在孔子的思想體系中,這種內在道德自覺或道德境界便是仁。孔子認為具有仁的德性的行為是自覺的、主動的。他說:“為仁由己,而由人乎哉?”(《論語·顏淵》)又說:“仁遠乎哉,我欲仁,斯仁至矣。”(《論語·學而》)又說:“有能一日用其力于仁矣乎? 我未見力不足者。”(《論語·里仁》)孔子強調了實行仁的主體自覺性。能否實行仁,并不取決于外在的條件或環境,而完全取決于主體的內在自覺。在此,仁實質是指把自己的言行完全納入周禮規范的一種道德主體的自覺性或道德境界。就這樣,孔子把外在的帶有強制性的禮儀規范制度內在化為了道德主體的內在的自覺的德性修養。以后儒家學者大體繼承了孔子這一思想,都十分強調道德的自覺性。

孔子以仁釋禮,強調了恢復維護周禮完全是人內在的道德自覺。與此相應他還提出了自覺地實行仁的簡易方法,他說:“夫仁者,己欲立而立人,己欲達而達人,能近取譬,可謂仁之才也已。”(《論語·雍也》)仁者就是以己心度人,使仁心推己及人。仁在孔子的思想體系中并不是高不可企及的形上的道德境界,而是充滿在日常人倫生活中、充滿在事事物物之中。能夠就周圍的實際生活中一步一步地去做,可以說就是實行仁道的生活。以己推人,已欲立而立人,己欲達而達人,這也就是忠。換一個角度說就是:“己所不欲,勿施于人。”(《論語·顏淵》)勿把自己所不喜歡的東西強加于人,這就是恕。忠恕的綜合就是實踐仁的道德的方法,也可以說就是仁本身,所以曾參說:“夫子之道,忠恕而已矣。”(《論語·里仁》)實現了忠恕之道,也就實現了對他人的愛。這樣,在孔子的思想中,仁也當然地包含著愛人的內容,孔子說,仁者“愛人”(《論語·顏淵》)。

孔子思想以“仁”為中心,這一思想體系盡管很簡單,但在中國思想文化史上卻曾產生過相當巨大的影響,為以后儒家思想進一步發展奠定了思想文化的基礎。

孔子曾周游列國,企圖在諸侯各國推行自己的治國之道,但他的思想顯然不符合當時以暴力和財富為政治權力基礎的社會需要,在各諸侯國看來,孔子的思想過于迂腐,孔子到處碰壁,也就是必然的結果。

于是,孔子晚年回到魯國,帶領弟子們整理六經,對此《史記》曾有極其明確的記載,司馬遷說:

“孔子之時,周室微而禮樂廢,《詩》、《書》缺。追跡三代之禮,序《書傳》,上紀唐虞之際,下至秦繆,編次其事。曰:‘夏禮吾能言之,杞不足徵也。殷禮吾能言之,宋不足徵也。足,則吾能徵之矣。’觀殷夏所損益,曰:‘后雖百世可知也,以一文一質。周監二代,郁郁乎文哉。吾從周。’故《書傳》、《禮記》自孔氏。孔子語魯大師:‘樂其可知也。始作翕如,從之純如,皦如,繹如也,以成。’‘吾自衛反魯,然后樂正,《雅》、《頌》各得其所。’”

“古者《詩》三千余篇,及至孔子,去其重,取可施于禮義,上采契后稷,中述殷周之盛,至幽厲之缺,始于衽席,故曰:‘《關雎》之亂以為《風》始,《鹿鳴》為《小雅》始,《文王》為《大雅》始,《清廟》為《頌》始。’ 三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》、《武》、《雅》、《頌》之音。禮樂自此可得而述,以備王道,成六藝。”

“孔子晚而喜《易》,序《彖》、《系》、《象》、《說卦》、《文言》。讀《易》,韋編三絕。”(《史記·孔子世家》)

據此可見,孔子整理了《尚書》、《禮記》、《詩經》、《樂經》,作了《易傳》和《春秋》。

宋以后有的學者懷疑司馬遷的說法,甚至有的學者斷定孔子無刪述或制作“六經”之事(錢玄同持此說,可參見其文《重論今古文問題》,載《古史辯》第五冊)。公允地說來,“五經”“決非撰于一人,也決非成于一時,作于一地”(見周予同《“六經”與孔子的關系問題》,《周予同經學史論著選集》,上海人民出版社1983年版)。所以不能說五經都是孔子整理后的原書,因為現存的五經,除已含孔子整理過的內容外,還有孔子以后歷代儒者的整理和增加的內容。應該承認孔子對殷周以來遺存文獻典籍的搜集和整理,編輯成各種教本,這些教本才得以成為儒家學派的“經典”。正是孔子的搜集整理的艱辛工作,古代大量文獻典籍也就借助于“五經”之名而保存下來,因此,孔子整理、修訂的六經,就成了儒家文化的寶貴遺產。

儒學派別

孔子之后,儒家演變為八派。有子張之儒,有子思之儒,有顏氏之儒,有孟氏之儒,有漆雕氏之儒,有仲良氏之儒,有孫氏之儒,有樂正氏之儒。這八派中,影響較大并有著作傳世的是子思、孟子和孫(荀)子三派。仲良氏之儒,資料缺乏。而其余四派,除樂正氏一派外,均無著作流傳下來,而且關于它們的思想資料也不多。

子思(前483—前403 ),孔子之孫,名伋,魯國人。據《漢書·藝文志》記載,子思著作共有二十三篇,但流傳下來的僅有《禮記》中的《中庸》、《表記》、《坊記》等幾篇。其中《中庸》一篇最為重要,其篇幅雖然不長,但它卻為儒家倫理學說提供了哲學思辨的基礎,使之更富有哲理性。孔子在實踐仁的德性中尤其重視中庸的思想,他說:“中庸之為德也,其至矣乎,民鮮久矣。”(《論語·雍也》)但孔子并未對中庸這一思想作進一步的發揮。子思認為中庸體現了孔子思想的特點,所以他便以“中庸”為題,對孔子這一思想進行了具體發揮。《中庸》一篇共三十三章,其主旨在“致中和”一語,“中也者,天下之大本也;和也者,天下之大道也”(《中庸》一章)。這就為孔子的中庸思想提供了哲學的依據,視中和為宇宙的本體和法則。“中和”又被稱為“誠”,“誠者,天之道也;誠之者,人之道也”(同上,二○章)。“天道”和“人道”統一的基礎在于誠。誠為天之道,而達到誠則是人之道。人性和天道是相溝通的,這就為中庸的思想提供了“天人合一”的形而上學的基礎。《中庸》還進一步討論了“致中和”的方法,即“尊德性”和“道學問”。“道學問”是“致和”的功夫,“尊德性”則為“存心養性”,德性培育的功夫,必須同時兼顧這兩者,才能達到“誠身”或“致中和”的境界。《中庸》一書,對儒家思想發展起到了巨大的促進作用,也是后來宋明理學的主要理論來源。朱熹把《中庸》定為“四書”之一,明清以來此書又被作為科舉取士的考試科目和封建統治思想的核心。

子思上承孔子,下啟孟子。孟子(前372—前289)名軻,鄒(今山東鄒縣東南)人,曾受學于子思的學生。孟子的理想在于追隨孔子,宣傳和發揚光大孔子思想,“乃所愿,則學孔子也”(《孟子·公孫丑上》)。研究孟子思想主要資料為《孟子》一書。

子思像

孟子在思想史上的主要貢獻在于自覺地發揚并系統化了孔子把外在強制性社會規范化為主體內在的道德意識的思想路線。孟子政治思想上的理想是所謂“仁政王道”,而“仁政王道”的實行并不取決于外在條件,而完全取決于統治者“不忍人之心”。他說:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可運之掌上。”(《孟子·公孫丑上》)理想的政治制度、道德秩序統統被建筑在“不忍人之心”這一內在的道德意識之上。“不忍人之心”是人區別于禽獸的根本之所在。什么是“不忍人之心”呢? 孟子說:“所謂人皆有不忍人之心者,今人乍見孺子將入于井,皆有怵惕惻隱之心,非所以內交于孺子之父母也,非所以要譽于鄉黨朋友也,非惡其聲而然也。由是觀之,無惻隱之心,非人也;無羞惡之心,非人也;無辭讓之心,非人也;無是非之心,非人也。惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,猶其有四體也。……茍能充之,足以保四海,茍不充之,不足以事父母。”(《孟子·公孫丑上》)可見,“不忍人之心”是人生而具有的內在的道德品質,它并不取決于任何外在的功利。仁、義、禮、智都源于人先天的惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心。對孔子的“仁”,孟子給予了一個先驗的心理情感基礎。與此相應,在道德修養上,孟子尤其著重發揚,保存和擴充內在的先驗道德的品質。他說:“居天下之廣居,立天下之正位,行天下之大道。得志,與民由之,不得志,獨行其道。富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之謂大丈夫。”(《孟子·滕文公下》)“故天將降大任于是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。”(《孟子·告子下》)要保持善性,發揚光大高尚的人格,就必須能自覺地抵御住任何外在功利的誘惑,或外在的惡勢力的壓迫,必須挺立起主體獨立的人格,這是人之所以為人的最根本的條件。這種主體獨立的人格是“養生”的自然結果,孟子說:“我善養吾浩然之氣……其為氣也,至大至剛,以直養而無害,則塞于天地之間。其為氣也,配義與道,無是,餒也。是集義所生者,非義襲而取之也。” (《孟子·公孫丑上》)“浩然之氣”是正義的所思所為的一貫的積累而產生的,它實質所指的是主體善良意志、或善的觀念。只有始終一貫地保存、擴充這種善良意念或善的欲念或善良意志,才能形成獨立的人格。孟子上述思想在中國思想文化上曾產生了系統而深入的影響,尤其唐以后,孟子地位逐漸提高。韓愈、王安石表彰孟子,朱熹把《孟子》編入《四書》之后,孟子就成了僅次于孔子之后的“亞圣”,其地位沿襲數百年之久。

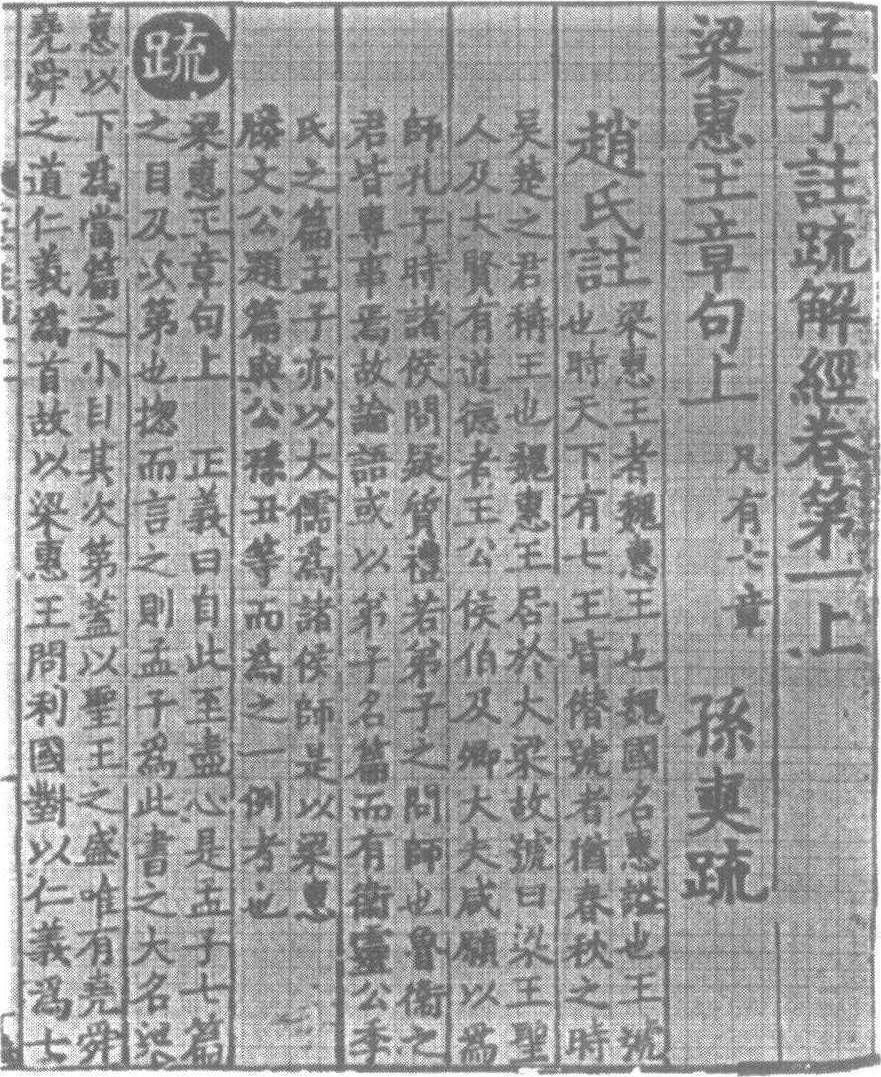

《孟子注疏解經》(宋嘉泰年間兩浙東路茶鹽司刊本)

與孟子著重主體獨立人格路向不同,荀子思想重點則在“外王”的事業上。荀子(約前325—前235),名況,字卿,又稱孫卿,戰國時趙國人。荀子的思想性質頗為復雜,可以說他是站在儒家的基本立場上,但他的儒家思想與孔、孟有很大的不同,特別是對于孟子一派儒家思想,他明確地持批判的態度。他對先秦各派各家的思想都進行了分析和批判,他差不多把百家學說都能融會貫通了。如在社會政治思想上,他把儒法兩家思想結合起來。在天道觀上,他則站在儒家的立場上,吸取了道家自然無為的思想。可以說,荀子是先秦思想集大成者。他思想的中心觀念是“禮”。與孔子的以仁釋禮的道德原則不同,荀子則對禮作了社會歷史性的探源。他說:“禮起于何也? 因人生而有欲,欲而不得,則不能無求,求而無度量分界,則不能不爭。爭則亂,亂則窮。先王惡其亂也,故制禮義以分之,以養人之欲,給人之求。使欲必不窮于物,物必不屈于欲,兩者相持而長,是禮之所起也。”(《荀子·禮論》)“人之生不能無群,群而無分則爭,爭則亂。”(同上)“故先王案為之制禮義以分之,使有貴賤之等,長幼之差,知愚,能不能之分,皆使人載其事而各得其宜,然后使愨祿多少厚薄之稱,是夫群居和一之道也。”(《荀子·榮辱》)禮起源于維護人類生存的需要。人類生活于群體之中,如無等級尊卑的禮儀制度,則群體無法維持,所以,為了人類的生存,為了滿足人的正當欲求,就必須制訂使“貴賤有等,長幼有差,貧富輕重皆有稱者”之禮,荀子認為“人生而有欲,欲而不得,則不能無求,求而無度量分界,則不能不爭。爭則亂,亂則窮”。人生來就有欲求,好利嫉妒,喜聲色,可見,人性中本無符合道德規范、禮儀制度的本性,所以人性是惡的。人的本性是與禮義制度相矛盾的,于是就要改變人性,就要化性起偽,“故圣人化性而起偽,偽起而生禮義,禮義生而制法度”(《荀子·性惡》)。可見,禮起源于人性是惡的這樣一個理論前提。既然人性是惡的就需要圣人制訂禮義制度,來節制人的欲求,使人性由惡化為善。性惡論是荀子關于“禮”思想的邏輯前提。禮是圣王根據人類的生存需要而判定出來的,所以人道是有為的。而天道在荀子思想中卻是自然無為的。這就是荀子著名的“天人之分”的思想。“天人之分”思想的核心在于強調要發揮人的主體能動性,要敢于有所作為,與自然相奮斗,才能求得生存。他說:“大天而思之,孰與物畜而制之;從天而頌之,孰與制天命而用之,望時而待之,孰與應時而使之;因物而多之,孰與騁能而化之……。”(《荀子·天論》)荀子高揚人的主體能動性,這是和孔孟思想一脈相通的,然而其間的分歧在于荀子的人的能動性是建筑在冷靜的理智分析之上的,所以荀子一直強調學的重要性,而孟子則過分地強調了人內在的直覺體驗。

荀子像

荀子批判地總結了百家的思想,建立了龐大的儒家思想體系,對后代的學術思想曾產生過深遠的影響。

上一篇:儒學與西方文化·儒學面臨的困境·儒學自身的反思

下一篇:儒學對中國史學的影響·儒家風范與良史素質