儒學與中國藝術·儒學與中國音樂·“三月不知肉味”:音樂的審美感受

《大韶》這一產生于舜時期的樂曲,歷經夏商至周秦一直流傳不絕。在較長的歷史時期內,它被賦予了理想的神秘色彩。春秋時吳公子季札在魯國看到此樂舞大為感動:“德至矣哉,大矣!如天之無不幬也,如地之無不載也。”(《左傳·襄公二十九年》)孔子對《大韶》的感受則更是歆享倍至:“子在齊聞《韶》,三月不知肉味。曰:‘不圖為樂之至于斯也!’”(《論語·述而》)

直接地說,“三月不知肉味”是欣賞音樂的人沉浸于音樂美感中的情態表現,是音樂的藝術感染力對人的影響。擴展開來說,它所涉及的其實是有關審美感受的問題。儒家音樂美學中對此有著較為深刻的闡述,音樂的審美感受理論也是其整個音樂理論的重要組成部分之一。音樂要訴之于感官愉快并具有普遍性,音樂的欣賞主體要在相應的范圍內被音樂所引導,在思想和情感上受到音樂的作用。這種審美感受需要兩個必備前提。一是音樂是達到了美善高度的“正樂”,具有很強的審美感召力。孔子之所以能“三月不知肉味”,入忘我之境,音樂的審美感召力是其先決條件。二是欣賞者應具備欣賞音樂的能力,能夠用心靈與音樂勾通。當然,孔子必是那種有著“音樂的耳朵”的人,能夠理解音樂,為音樂所陶醉,否則審美行為也就無從談起。這兩個方面統一起來,才導致豐富審美感受的產生,才會有“夫聲樂之入人也深,其化人也速”(《樂論》)的效果。

孔子的政治觀、生活觀是積極進取的,他主張的“正樂”就是要利用音樂的感召力,為“禮”服務,達到“以樂化民”的目的。從“金石絲竹,所以道德也。樂行而民鄉方矣,故樂者治人之盛也”(《樂論》)這段文字看,音樂的感召力中還有著聚合人心的成分。“夫樂者樂也,人情之所不能免也。樂比法于聲音,形動于靜,人之道也。聲音動靜,性術之變盡于此矣。故人不耐無樂,樂不耐無形,形而不為道,不耐無亂。”(《樂記·樂化篇》)這段論述又從普遍的審美需求的角度對音樂與人的關系作了分析。

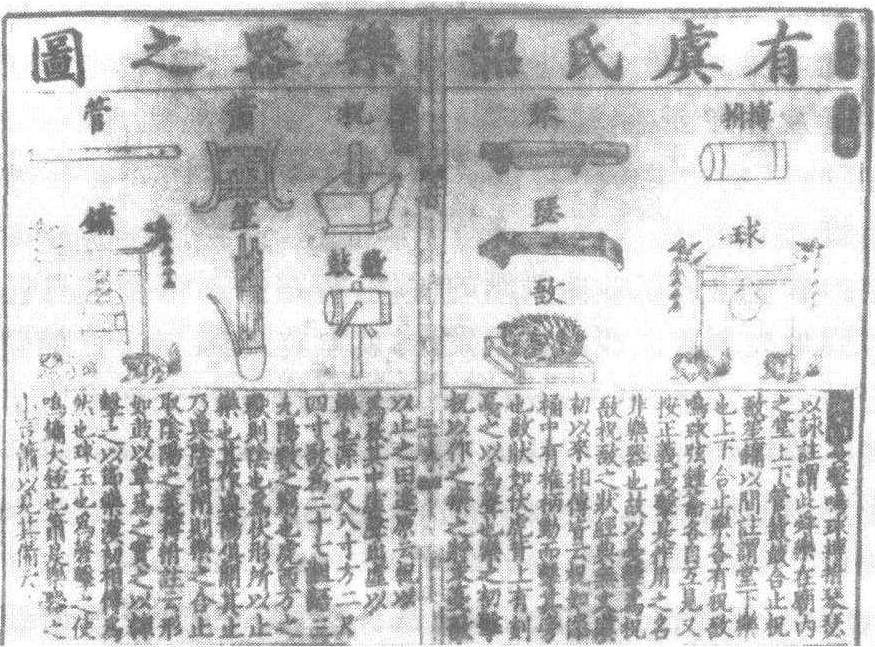

《尚書》韶樂器圖

如果說第一個前提涉及到的不單單是欣賞,還包括創作,那么,第二個前提在欣賞活動中便顯得格外重要了。“樂者,通倫理者也。是故知聲而不知音者,禽獸是也。知音而不知樂者,眾庶是也。惟君子為能知樂。”(《樂記》)這段話盡管帶有明顯的等級歧視,但是從另一個角度看,它不僅指出了理解音樂應當有相應的修養,而且將音樂欣賞的三個層次劃分了出來。知聲,知音,更要知樂,這才是欣賞的佳境。

孔子聞《韶》處

進入欣賞的佳境,得到豐富的音樂審美感受,并非走入一種情緒極端。保持恰當的度,才能確保欣賞的質。孔子論音樂時所重視的中和之美,就是強調音樂從創作到欣賞的中庸之度。“樂而不淫,哀而不傷”其實正是一種具體的、要求達到以理節情平衡的審美感受。儒家雖然使音樂從宗教的神秘色彩中擺脫了出來,雖然講“情欲信,辭欲巧”,但對音樂中正、恰確的美的要求則很鮮明。禮與樂的辯證關系在音樂內部本身也體現相似的道理,樂求和諧,禮求秩序,而秩序與和諧都是音樂所不可缺少的,或者說是把握尺度的準繩。

音樂審美感受不是一個孤立的問題,它與音樂的功能、構成、教育、美善標準是密切聯系著的。代表儒家音樂觀的《樂記》之所以能夠集大成,將儒家音樂美學發展到一個極限,正由于它相當系統地論述了音樂的本源、作用與音樂美感等音樂理論中的一系列根本性問題,并將它們有機地聯系了起來。

至《禮記·樂記》,儒家音樂美學思想的發展已達到了極限。雖然其影響極其深刻而久遠,但后世在美學觀念上沒有實質性的開拓。

上一篇:第三代新儒家·根本旨趣—開出“民主與科學”·數語點評

下一篇:儒家道統—理想“中國論”·“中國”正統·“中國”之源