清夜無塵,月色如銀。酒斟時、須滿十分。浮名浮利,虛苦勞神。嘆隙中駒,石中火,夢中身。

雖抱文章,開口誰親。且陶陶、樂盡天真。幾時歸去,作個閑人。對一張琴,一壺酒,一溪云。

這首詞的寫作時間不可確考,從其所表現的強烈退隱愿望來看,應是蘇軾在元祐時期(1086—1093)的作品。當時宋哲宗年幼,高太后主持朝政,罷行新法,起用舊派,蘇軾受到特殊恩遇。但是政敵朱光庭、黃慶基等人曾多次以類似“烏臺詩案”之事欲再度誣陷蘇軾,因高太后的保護,他雖未受害,但卻使他對官場生活無比厭倦,感到“心形俱悴”,產生退隱思想。蘇軾曾在詩中表示:“老病思歸真暫寓,功名如幻終何得。從來自笑畫蛇足,此事何殊食雞肋”(《與葉淳老侯敦夫張秉道同相視新河》);“那知老病渾無用,欲向君王乞鏡湖”(《次韻子由使契丹至涿州見寄》)。兩詩為元祐五、六年間知杭州時作,此詞思想與之相近,就是他把酒對月之時抒寫其退隱之意的。

作者首先描述了抒情環境:夜氣清新,塵滓皆無,月光皎潔如銀。此種夜的恬美,只有月明人靜之后才能感到,與日間塵世的喧囂判若兩個世界把酒對月常是詩人的一種雅興:美酒盈尊,獨自一人,仰望夜空,遐想無窮唐代詩人李白月下獨酌時浮想翩翩,抒寫了狂放的浪漫主義激情。蘇軾正為政治紛爭所困擾,心情苦悶,因而他這時沒有“把酒問青天”,也沒有“起舞弄清影”,而是嚴肅地思索人生的意義。月夜的空闊神秘,闃寂無人,正好冷靜地來思索人生,以求解脫。蘇軾以博學雄辯著稱,在詩詞里經常發表議論。此詞在描述了抒情環境之后便進入玄學思辨了。作者曾在作品中多次表達過“人生如夢”的主題思想,但在這首詞里卻表達得更明白、更集中。他想說明:人們追求名利是徒然勞神費力的,萬物在宇宙中都是短暫的,人的一生只不過如“隙中駒,石中火,夢中身”一樣地須臾即逝。作者為說明人生的虛無,從古代典籍里找出了三個習用的比喻。《莊子·知北游》云:“人生天地之間,若白駒之過郤(隙),忽然而已。”古人將日影喻為白駒,意為人生短暫得像日影移過墻壁縫隙一樣。《文選》潘岳《河陽縣作》李善《注》引古樂府詩“鑿石見火能幾時”和白居易《對酒》的“石火光中寄此身”,亦謂人生如燧石之火。《莊子·齊物論》言人“方其夢也,不知其夢也夢之中又占其夢焉,覺而后知其夢也;且有大覺而后知此其大夢也,而愚者自以為覺”。唐人李群玉《自遣》之“浮生暫寄夢中身”即表述莊子之意。蘇軾才華橫溢,在這首詞上片結句里令人驚佩地集中使用三個表示人生虛無的詞語,構成博喻,而且都有出處。將古人關于人生虛無之語密集一處,說明作者對這一問題是經過長期認真思索過的。上片的議論雖然不可能具體展開,卻概括集中,已達到很深的程度。

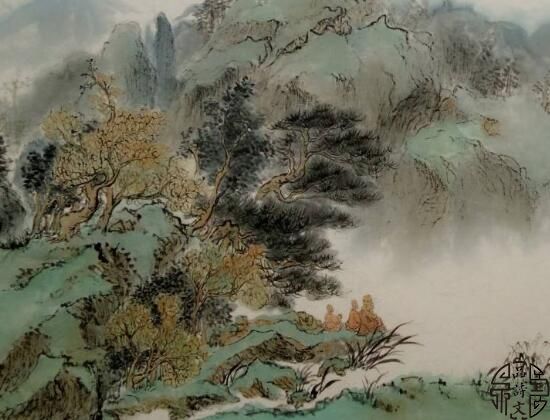

下片開頭,以感嘆的語氣補足關于人生虛無的認識。“雖抱文章,開口誰親”是古代士人“宏材乏近用”,不被知遇的感慨。蘇軾在元祐時雖受朝廷恩遇,而實際上卻無所作為,“團團如磨牛,步步踏陳跡”,加以群小攻擊,故有是感。他在心情苦悶之時,尋求著自我解脫的方法。善于從困擾、紛爭、痛苦中自我解脫,豪放達觀,這正是蘇軾人生態度的特點。他解脫的辦法是追求現實享樂,待有機會則乞身退隱。“且陶陶、樂盡天真”是其現實享樂的方式。“陶陶”,歡樂的樣子。《詩·王風·君子陽陽》:“君子陶陶,……其樂只且!”只有經常在“陶陶”之中才似乎恢復與獲得了人的本性,忘掉了人生的種種煩惱。但最好的解脫方法莫過于遠離官場,歸隱田園。看來蘇軾還不打算立即退隱,“幾時歸去”很難逆料,而田園生活卻令人十分向往。彈琴,飲酒,賞玩山水,吟風弄月,閑情逸致,這是我國文人理想的一種生活方式。他們恬淡寡欲,并無奢望,只需要大自然賞賜一點便能滿足,“一張琴,一壺酒,一溪云”就足夠了。這多清高而又富有詩意!

蘇軾是一位思想復雜和個性鮮明的作家。他在作品中既表現建功立業的積極思想,也經常流露人生虛無的消極思想。如果僅就某一作品來評價這位作家,都可能會是片面的。這首《行香子》的確表現了蘇軾思想消極的方面,但也深刻地反映了他在政治生活中的苦悶情緒,因其建功立業的宏偉抱負在封建社會是難以實現的。蘇軾從青年時代進入仕途之日起就有退隱的愿望。其實他并不厭棄人生,他的退隱是有條件的,須得像古代范蠡、張良、謝安等杰出人物那樣,實現了政治抱負之后功成身退。因而“幾時歸去,作個閑人”,這就要根據政治條件而定了。事實上,他在一生的政治生涯中并未功成名遂,也就沒有實現退隱的愿望,臨到晚年竟被遠謫海南。

全詞在抒情中插入議論,它是作者從生活感受中悟出的人生認識,很有哲理意義,我們讀后不致感到其說得枯燥。此詞在題材內容和表現方式等方面都與傳統婉約詞相異,是東坡詞中風格曠達的作品。據宋人洪邁《容齋四筆》所記,南宋紹興初年就有人略改動蘇軾此詞,以諷刺朝廷削減給官員的額外賞賜名目,致使當局停止討論施行。可見它在宋代文人中甚為流傳,能引起一些不滿現實的士大夫的情感共鳴。

上一篇:蘇軾《更漏子·水涵空》原文翻譯注釋與鑒賞

下一篇:蘇軾《行香子·攜手江村》原文翻譯注釋與鑒賞