博大精深的宋明理學·形成因由·“太極圖”模式

周敦頤作為理學的開山祖師,有兩個顯著特點,就其人品而言,“胸中灑落,如光風霽月”,樹立了一種美侖美奐的人格典范;就其學術而言,建構了一種數百年來一直作為理學世界觀的“太極圖”模式。

周敦頤(1017—1073),字茂叔,道州營道(今湖南道縣)人,生于宋真宗天禧元年(1017),卒于神宗熙寧六年(1073)。

在中國古代,儒學作為傳統文化的承藉,對于社會的治亂,義不容辭地承擔著責任。儒者要為社會秩序穩定、人民安居樂業貢獻方略,使社會運轉進入常軌,并要對一切特殊的自然現象作出解釋。雖然對于儒者來說,一事不知,儒者之恥,但在古代儒學那里卻又是“六合之外,圣人存而不論”。因為六合之外的學問,無關國計民生。可是自從佛教傳入中國后,儒學一直面臨著嚴峻的挑戰。因為佛教大談六合之外的極樂世界、阿鼻地獄及輪回轉世、因果報應等等,這給一般人們的心理罩上了陰影,人們不禁時常要想:現實世界以外的世界是什么樣的? 它與現實世界是什么關系? 因此這時的儒學要停留在安頓秩序的層面上是遠遠不夠的,還必須尋找到一種能安身立命的哲學觀念,使人們得到精神上的充實和滿足。然而這種哲學觀念又必須符合儒家精神,并與既往的經學思想相貫通。理學正是儒家對佛學挑戰的回應。

周敦頤像(南薰殿舊藏《歷代圣賢名人像》)

明了這個緣故,我們就應理解,理學所講的宇宙生成論主要并不是適應科學發展的產物,而是為了安身立命、回應佛教挑戰的產物。這種努力的積極意義在于以一種自然造化論來取代宗教神學的世界觀。而宋初數十年間,幾代君主倡導儒學,尤其在慶歷年間,重視義理的學風抬頭,傳統的漢唐儒學開始為宋學取代,這就為儒學回應佛教挑戰創造了條件。

周敦頤、二程等人正是在這樣的形勢下,創立了理學。正如南宋魏了翁《成都府學三先生祠記》所說:“藝祖造宋,首崇經術,加重儒生。列圣相承,后先一揆,感召之至七八十年之間,豪杰并出,周先生奮乎千有余載之下,超然自得,建圖立書,本于《易》之太極,子思子之誠,以極乎陰陽五行造化之賾,而本之以中正仁義,貫顯微、該體用。二程先生親得其傳,相與闡發精微,凡堯、舜、禹、湯、文、武至于孔子、子思、孟子,授受之道,至是復皦然大白于天下。”(《周濂溪集》卷一二)文中所言“建圖立書”云云,即指周敦頤著《太極圖說》和《通書》。前者以《周易》的“太極”范疇為根本觀念,后者以《中庸》的“誠”范疇為根本觀念。

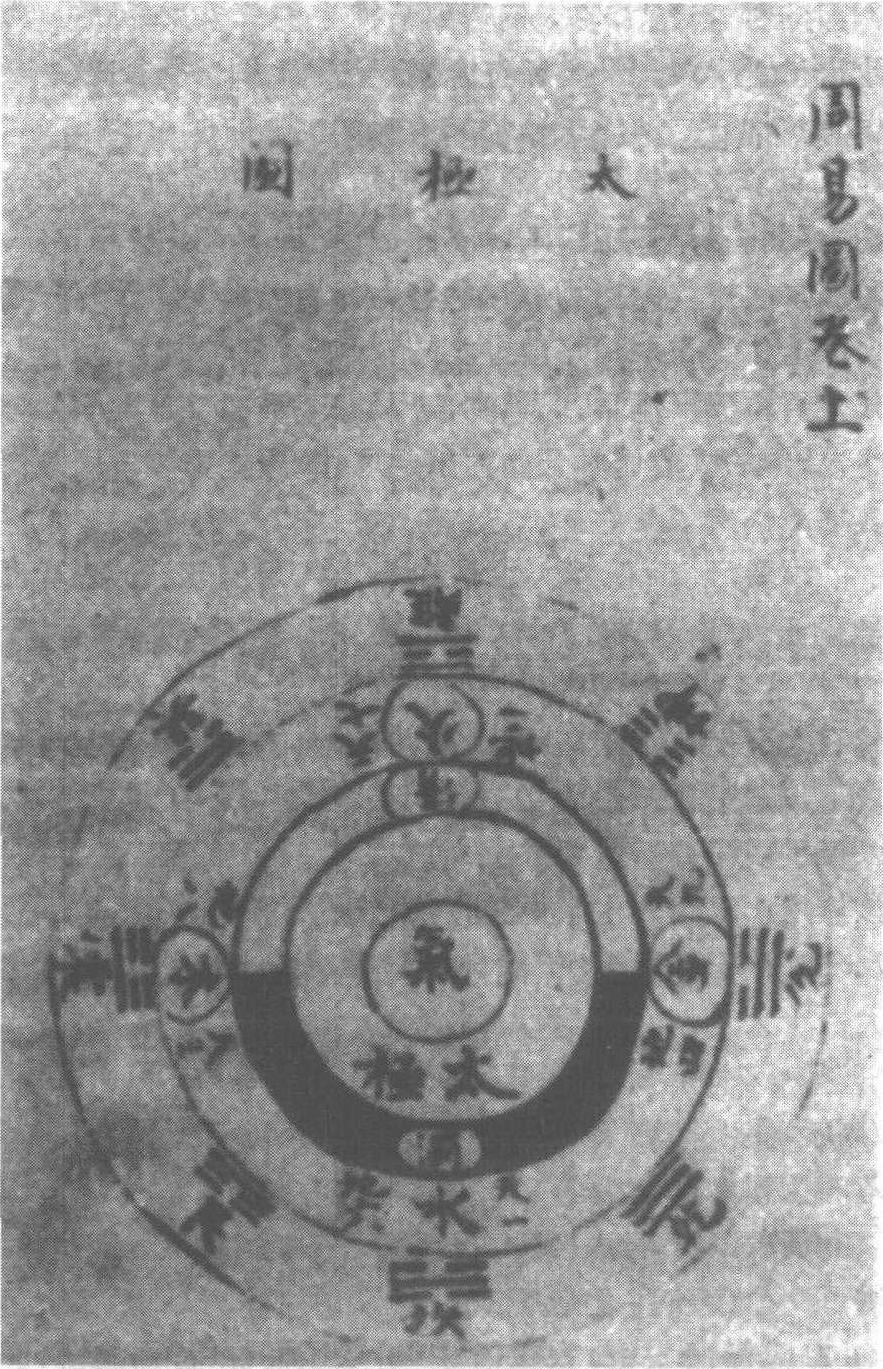

周敦頤所著《太極圖說》,非常簡短,但又非常重要,它講了一個宇宙生化的模式:

“無極而太極,太極而生陽,動極而靜,靜而生陰,靜極復動,一動一靜,互為其根。分陰分陽,兩儀立焉。陽變陰合而生水、火、木、金、土。五氣順布,四時行焉。五行,一陰陽也。陰陽,一太極也,太極本無極也。五行之生也,各一其性。無極之真,二五之精,妙合而凝,乾道成男,坤道成女,二氣交感,化生萬物,萬物生生而變化無窮焉。惟人也得其秀而最靈。形既生矣,神發知矣,五性感動而善惡分,萬事出矣。圣人定之以中正仁義(圣人之道仁義中正而已矣)而主靜(無欲故靜)立人極焉。故圣人與天地合其德、日月合其明、四時合其序、鬼神合其吉兇。君子修之,小人悖之兇。故曰立天之道曰陰與陽,立地之道曰柔與剛,立人之道曰仁與義。又曰:原始反終,故知死生之說。大哉易也,斯其知矣。”(《周濂溪集》卷一)

太極圖(《周易》圖卷)

《太極圖說》以《周易》思想為主體,其中糅進了道家思想,如無極、無欲、主靜是老子的思想。當時,單靠儒學的思想資料來創立一個完整的宇宙觀來對抗佛教思想是有困難的。因而周敦頤便從道家崇尚自然的思想中吸取養料。從思想發展史的角度看,要創立一種新學說,廣泛吸收思想資料,應視為一種正常現象,但由于當時儒、釋、道三家長期鼎足而立,儒學內部就有很強烈的排斥佛、老的情緒,因而后世理學家在談周敦頤思想來源時,往往只談《周易》、《中庸》而諱言道家。雖然有此背景,但以太極圖來解釋世界,卻是一個令人贊嘆的創造,因為太極圖高度凝聚了中國古代的智慧,巧妙地把太極、陰陽、五行、四時、萬物聯系起來,組成一個優美和諧的宇宙圖景,數百年來一直作為理學世界觀的基本模式。這種世界模式,有這樣幾個值得重視的特點:一是它的整體性,“萬物統體一太極”,萬事萬物都統攝于太極。二是它的對立互補性,陽動陰靜猶如一個互補的循環體,截取一段說,靜為動根、動為靜根,而從全體看,則是陰陽無始、動靜無端。三是它的生化性,由太極而有陽動、陰靜,而生水、火、木、金、土。又由于木屬陽稚配春,火屬陽盛配夏,金屬陰稚配秋,水屬陰盛配冬,土為沖氣,兼行四氣,這樣木、火、土、金、水五氣順布,而有四時運行。又由于陰陽、五行氣化交合(“二、五之精,妙合而凝”),而產生萬物,人也是造化的產物,與天地萬物同體,而獨稱靈秀。這種化生機制是太極自然之理,本然之妙,不假安排。四是全息思想,《通書·理性命章》闡發太極圖說:“二氣五行,化生萬物,五殊二實,二本則一,是萬為一,一實萬分。”所謂“是萬為一”是說,合萬物而言為一太極。所謂“一實萬分”,是講太極與萬物的關系,如月映萬川一樣,萬物中各有一太極。這表達了部分包含全體的信息的全息思想。后來理學家講的“理一分殊”,即是發揮這一思想。

然而,太極圖畢竟是思辨的,而非實證的。它的宇宙模式體現了一種完美性,卻不能體現科學性。遺憾的是,自宋以來歷代士人對于自然事物不是從其自身中去探求其本質和規律,而是套用太極圖去加以解釋,以為它包含著宇宙奧秘,并可從中得到一種似是而非的滿足。因此,太極圖雖曾宣傳了自然造化論,反對了有神論,但它對科學的發展并沒有起到積極的作用,以至清代一些啟蒙學者極力反對太極圖,如戴震要“發狂打破宋儒家中太極圖”(引自段玉裁《經韻樓集》卷七《答程易田丈書》)。

周敦頤所著《通書》,字數不滿三千,內容主要是推闡、發揮、充實《太極圖說》的思想。朱熹說:“先生之學之奧,其可以象告者,莫備于太極之一圖。若《通書》之言,蓋皆所以發明其蘊,而誠、動靜、理性命等章尤著。”(朱熹《通書注》,《周濂溪集》卷六)度正說:“周子之學,根極至理,在于太極一圖。而充之以修身、齊家、治國、平天下,則在《通書》。”(《書文集目錄后》,《周濂溪集》卷九)《太極圖說》和《通書》文字簡約,辭意具有模糊性,對于“太極”、“誠”等范疇未加以界說,不同的人可以作不同的解釋,朱熹以“理”來訓釋“太極”和“誠”。而一些唯物主義哲學家則以“氣”來訓釋“太極”,以“實有”來訓釋“誠”。況且,《太極圖說》早就有幾個版本,洪邁國史傳本作“自無極而為太極”,而周敦頤九江故家傳本,則為“無極而生太極”,而今通行本作“無極而太極”。前兩本中,“太極”并不是最高范疇,太極之上還有“無極”。而今通行本是經朱熹肯定的。朱熹把“無極”解釋為無形,而以“太極”作最高范疇,受到陸九淵的非難,成為朱陸論辯的一個重要問題,后世學者亦曾為此聚訟紛紜,迄無定論。在這種情況下,我們要判定周敦頤的最高范疇是“無極”還是“太極”,是物質性的,還是精神性的,是有困難的。如果我們強作解人,雖然也能自圓其說,但別人終不能盡信。故可姑置不論。我們只要明確周敦頤的宇宙觀是自然造化論,就足夠了。道家講長生久視,佛教講輪回轉世,而從自然造化理論看,這些都荒誕不經。太極圖囊括了千古之上、六合之外的一切高遠不可窮詰的東西。它告訴人們,宇宙間“原始反終”,不過如此。這種理論的積極意義,如前所述,是以自然造化論代替了宗教神學的世界觀。

周敦頤還在《太極圖說》中提出無欲、主靜的原則,而在《通書》中對此又有所闡發,如《通書·圣學章》說:“圣可學乎? 曰:‘可。’曰:‘有要乎?’曰:‘有。’‘請聞焉。’曰:‘一為要,一者,無欲也。’”(《周濂溪集》卷五)儒家本來不講“無欲”,孟子只講“寡欲”,但周敦頤以為,“養心不止于寡而存耳,蓋寡焉以至于無,無則誠立,明通”(《周濂溪集》卷八)。

戴震說:“周子之學,得于老氏者深,而其言渾然與孔、孟比附,后儒莫能辨也。”(《緒言》卷下)此說頗為得理。太極圖確是在道家《太極先天圖》基礎上改造成的,其受道家無欲、主靜思想的影響,迨無疑義。從思想史來看,不同或是對立學派間相互吸取對方的思想資料以充實自己的思想內容,是帶有普遍性的規律。這里,要著重說明的是,中國古代宣傳無欲,尚有別于西方基督教的禁欲主義。基督教的禁欲主義是對日常的欲望加以遏制和禁斷,以此來侍奉上帝。而中國古代所講的“無欲”是對欲望的一種超越,它不是為了上帝,而是與道家內功修煉有關,這里并沒有忍受嗜欲的身心痛苦,而是從超覺入靜中體驗到一種飄然欲仙的愉快感受。主靜是與無欲相聯系的。從《太極圖說》看,陰陽無始,動靜無端,這是一個動

態模式,而不是靜態模式。主靜是心性修煉的要求,只有真正入靜,才能見到“太極”的動象。終日紛擾,靜不下來,就會欲動情勝,利害相攻,無從踐修“盡心知性以至于命”的過程。周敦頤提出的無欲、主靜原則,成為爾后理學的重要特征。雖然一些理學家對此有所修正,但從總體上看,仍未脫出這一窠臼。

上一篇:承天祚命—帝王的承襲·五行理論與地位轉承

下一篇:儒雅風范—禮儀制度·雅體現在言行意趣諸方面