儒學(xué)與道教·對(duì)修身養(yǎng)性的強(qiáng)調(diào)·剛健與柔弱

孔子的學(xué)說以“仁”為本,其哲學(xué)思考不離開人倫日用,強(qiáng)調(diào)貼近現(xiàn)實(shí)生活,參與社會(huì)變化,著力培養(yǎng)人們的一種積極有為的剛健精神。孔子的剛健精神大致有這么幾種含義:其一是“為仁由己”,首先培養(yǎng)自己的“剛、毅、木、訥”的精神;其二是“夫仁者,己欲立而立人,己欲達(dá)而達(dá)人”(《論語·雍也》),立人、達(dá)人,是仁愛精神的體現(xiàn);其三是自強(qiáng)不息,剛健有為。孔子自己身體力行,為了推行自己的政治主張,他周游列國,“知其不可為而為之”,為了實(shí)現(xiàn)自己的理想,他“發(fā)憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至”(《論語·述而》);在教學(xué)上,他“學(xué)而不厭,誨人不倦”。孔子以自己的實(shí)際言行表現(xiàn)了儒學(xué)所倡導(dǎo)的剛健有為精神。

孟子以孔子所提倡的剛健精神為基準(zhǔn),刻畫了一個(gè)具有陽剛之氣的頂天立地的大丈夫形象,“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈,此之謂大丈夫”(《孟子·滕文公》)。大丈夫以做“仁人”為人生理想,為了實(shí)踐仁義,可以勇敢地“舍生取義”(《孟子·告子》)而在所不惜,像孔子所說的那樣,“志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁”(《論語·衛(wèi)靈公》)。這種大丈夫氣概千百年來成為激勵(lì)志士仁人不惜犧牲生命而追求真理的精神動(dòng)力。

荀子則將儒家這種剛健精神化為人類向大自然開戰(zhàn)的力量。他提出人生之道即是順應(yīng)自然、改造自然,人類的最高理想即是以“理天地”而達(dá)到與天地參。

“天地生君子,君子理天地。君子者,天地之參也,萬物之總也,民之父母也。無君子,則天地不理,禮義無統(tǒng)。”(《荀子· 王制》人生的任務(wù)就是盡自己的力量去治理自然,因此,荀子曾豪邁地說:

“大天而思之,孰與物畜而制之!從天而頌之,孰與制天命而用之!望時(shí)而待之,孰與應(yīng)時(shí)而使之!因物而多之,孰與聘能而化之!思物而物之,孰與理物而勿失之也!”

“愿與物之所以生,孰與有物之所以成!”(《荀子·天論》)荀子強(qiáng)調(diào)制天、用天、化物、理物、成物,表達(dá)了他希望人類積極地去改造自然、利用自然、改變事物、管理事物,將人的剛健精神作用于大自然,使天地萬物莫不“盡其美,致其用”,人成為大自然的主人。

遺憾的是,荀子雖然主張改造自然,但他又受道家無為而治思想的影響,不贊成在深入研究自然的基礎(chǔ)上來治理自然,他說:“唯圣人為不求知天。”(《荀子·天論》)在他看來,“不為而成,不求而得,夫是之謂天職。如是者,雖深,其人不加慮焉;雖大,不加能焉;雖精,不加察焉。夫是之謂不與天爭職”(《荀子·天論》)。荀子不求知天,只求制天。可是,不了解自然的發(fā)展規(guī)律,又如何尋找到制服自然的方法呢? 荀子認(rèn)為,“人能群”。“群”的力量是偉大的,“群道當(dāng),則萬物皆得其宜,六畜皆得其長,群生皆得其命”(《荀子·王制》)。依靠眾人團(tuán)結(jié)的力量就可制服自然,“和則一,一則多力,多力則強(qiáng),強(qiáng)則勝物”(《荀子·王制》)。可見,荀子強(qiáng)調(diào)的剛健精神是十分可取的,是鼓勵(lì)人奮發(fā)向上,積極有為的,但也有不足之處。如果說孔子發(fā)揚(yáng)“知其不可為而為之”的精神是為了奔走救世,那么,荀子發(fā)揚(yáng)“制天命而用之”的精神則是為了改造自然。他們從不同的角度對(duì)剛健精神的弘揚(yáng),在歷史上都曾起過十分積極的作用。

道家提倡的精神與儒學(xué)有所不同。老子的學(xué)說以自然為基點(diǎn),他認(rèn)為宇宙的根本是自然之道。自然是“無為”的,人應(yīng)循道而行,以“無為”為本,無為才能無不為。那么,人在生活中如何體現(xiàn)“無為”而達(dá)到“無不為”呢? 老子提倡柔弱精神。他說:“反者道之動(dòng),弱者道之用。”(《老子》)“道”的運(yùn)用是以柔弱為特征的。老子以水為喻,來說明柔弱之精神。

“天下莫柔弱于水,而攻堅(jiān)強(qiáng)者莫之能勝,其無以易之。弱之勝強(qiáng)。柔之勝強(qiáng),天下莫不知,莫能行。”(《老子》四○章)

水從表面上看柔弱無比,可謂“柔情似水”,但一旦聚集起來,則無堅(jiān)而不摧。這是由于水具有不斷運(yùn)動(dòng)的生命力,柔弱以“生”為本性,故可以戰(zhàn)勝堅(jiān)強(qiáng)。“人之生也柔弱,其死也堅(jiān)強(qiáng)。萬物草木之生也柔弱,其死也枯槁。故堅(jiān)強(qiáng)者死之徒,柔弱者生之徒。”(《老子》七六章)老子從一切都向其相反方向轉(zhuǎn)化的辯證觀點(diǎn)出發(fā),認(rèn)為柔弱是一種生長的勢(shì)力,它最終必定戰(zhàn)勝剛強(qiáng)。由此,老子表達(dá)了他對(duì)生活的態(tài)度,主張貴主張貴柔、守雌,反對(duì)剛健進(jìn)取。《呂代春秋》評(píng)價(jià)說:“老子貴子貴柔。”(《呂氏春秋·不二》)貴柔成為道家精神的重要特征。

儒學(xué)重剛健,道家貴柔弱,這兩種不同的處世精神在后來的《易傳》中有所統(tǒng)一。《易傳》的作者在當(dāng)時(shí)“天下同歸而殊途,一致而百慮”(《系辭傳下》)的學(xué)術(shù)思潮的推動(dòng)下,融合儒道精神,提出了“剛?cè)嵯嗤贫兓钡挠^點(diǎn),用辯證思想將“剛?cè)帷庇袡C(jī)地結(jié)合起來。

首先,《易傳》的作者站在儒學(xué)的立場上,以剛健作為矛盾的主導(dǎo)方面,強(qiáng)調(diào)剛健在剛?cè)釋?duì)立中的地位和作用,提出了“天行健,君子以自強(qiáng)不息”(《乾卦·彖傳》)的著名口號(hào),認(rèn)為“其德剛健而文明,應(yīng)乎天而時(shí)行,是以元亨”(《大有卦· 彖傳》)。發(fā)揚(yáng)剛健精神,又順應(yīng)自然規(guī)律而為人處事,便能大吉大利。

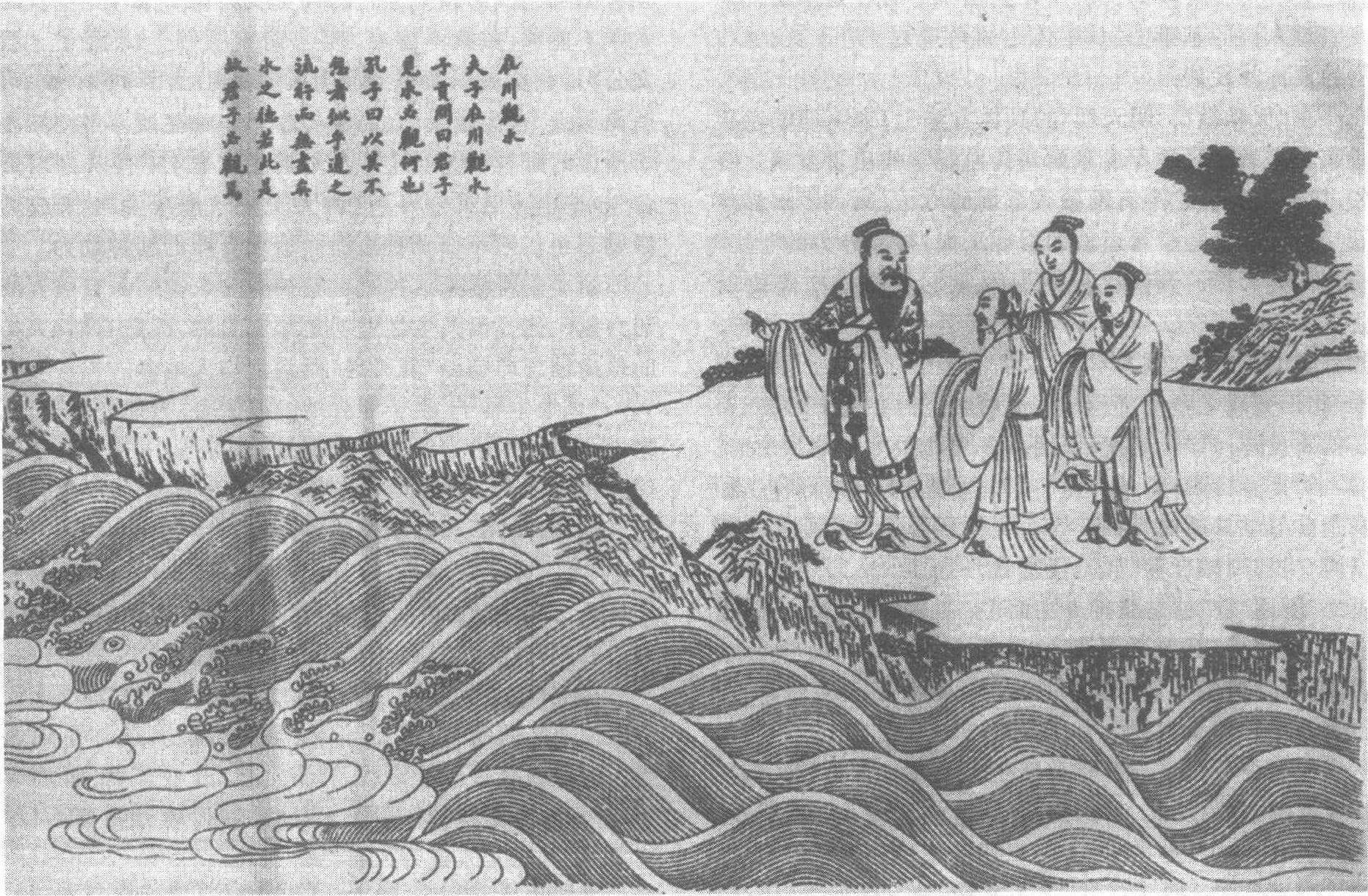

孔子觀水論德(中華書局版《孔子圣跡圖》)

其次,《易傳》又吸收道家的觀點(diǎn),提出了“剛?cè)嵯嗤贫兓?《系辭傳上》)的觀點(diǎn),認(rèn)為柔弱會(huì)轉(zhuǎn)化為剛健,剛健也會(huì)轉(zhuǎn)化為柔弱,兩者的相互作用是事物變化的動(dòng)力:“剛?cè)嵯嗄Γ素韵嗍帯!碧瓶追f達(dá)疏曰:“陽剛而陰柔,故剛?cè)峁蚕嗲心Γf變化也。”剛?cè)岬南嗷プ饔茫嗷マD(zhuǎn)化是不斷進(jìn)行的,由此而推動(dòng)事物的變化與發(fā)展,創(chuàng)造出一個(gè)日日新的世界。世界上沒有永恒不變的東西。“日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時(shí)消息,而況于人乎?況于鬼神乎?”(《豐卦·彖傳》)因此,只有在發(fā)揚(yáng)剛健精神的同時(shí)也充分注意到柔弱在剛?cè)徂D(zhuǎn)化中的作用,才能促進(jìn)剛?cè)岬拿芟蜻M(jìn)步的方向不斷發(fā)展。

最后,《易傳》提出,“知柔知?jiǎng)偂保鲝垊側(cè)嵯鄳?yīng)以合乎正中之道。《易傳》認(rèn)為,剛健應(yīng)該始終占主導(dǎo)的方面,為此就應(yīng)該協(xié)調(diào)與柔弱的關(guān)系,根據(jù)不同的具體情況采取不同的態(tài)度。例如,在“柔皆順乎剛,是以小亨,利有攸往,利見大人”(《巽卦·彖傳》)時(shí),剛健就安居支配地位來領(lǐng)導(dǎo)柔弱。在“無攸利,柔乘剛”之時(shí),剛健要采取行動(dòng),或戰(zhàn)勝柔弱,或保持低姿態(tài),甚至在必要時(shí),可以居于柔下,以達(dá)到最終不被柔弱戰(zhàn)勝的目的。剛健與柔弱在動(dòng)態(tài)中達(dá)到平衡,而剛健又始終占主導(dǎo)地位,這表達(dá)了《易傳》作者在儒家立場上融合儒道所提出的新思路,這對(duì)儒學(xué)以后的發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。

剛健與柔弱體現(xiàn)了儒道所崇尚的兩種不同的精神與品格,它們經(jīng)《易傳》的融合而構(gòu)成了對(duì)立統(tǒng)一的關(guān)系,從而使早期儒學(xué)的剛健精神得以發(fā)展而形成了剛健與柔弱并濟(jì)的風(fēng)格。這種剛?cè)岵?jì)的風(fēng)格在培養(yǎng)人的氣質(zhì),塑造人的品格方面曾起了重要的積極作用。

上一篇:儒學(xué)與中國藝術(shù)·儒學(xué)與中國傳統(tǒng)舞蹈·內(nèi)心情感的外化

下一篇:儒學(xué)與中國藝術(shù)·儒學(xué)與中國傳統(tǒng)舞蹈·動(dòng)其容