詩詞鑒賞《辛棄疾·菩薩蠻》書江西造口壁①

辛棄疾

書江西造口壁①

郁孤臺下清江水②,中間多少行人淚③。西北望長安可憐無數山④。青山遮不住,畢竟東流去⑤。江晚正愁余,山深聞鷓鴣⑥。

【鑒賞】 宋孝宗淳熙三年 (1176),辛棄疾任江西提點刑獄,官署設在贛州。郁孤臺、贛州、皂口鎮都在贛江邊上。作者登臨遠眺,撫今追昔,感慨萬端,在造口壁上寫了這首詞,時年三十六歲。

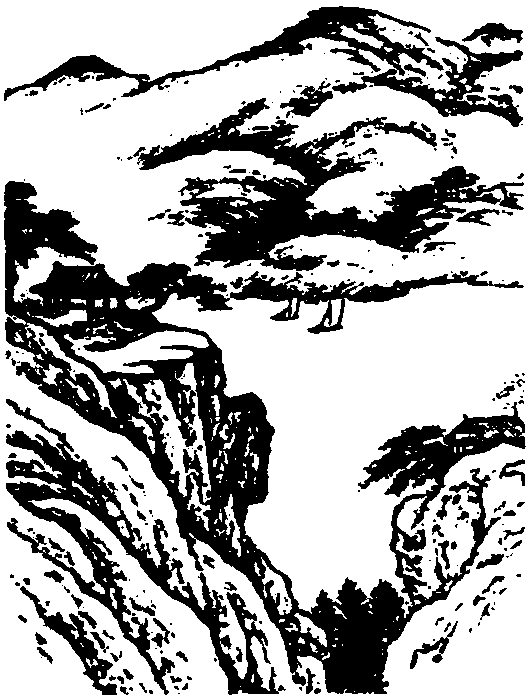

此詞以寫山水來寄寓詞人懷念故土、壯志難酬的苦悶心情。詞的上闕是山水分寫。低頭俯視,“郁孤臺下清江水”,只見贛江之水經過郁孤臺向北奔流,直抵造口。詞人觸景生情,追憶起四十多年前的往事: 南宋高宗建炎三年 (1129),金兵分兩路大舉南侵:一路由元帥金兀術率領,直奔建康、臨安,宋高宗倉皇逃走,金兵尾追,沿途騷擾浙東一帶; 另一路從湖北大冶偷襲洪州 (今江西省南昌市),追蹤高宗的伯母隆裕太后,沿途搶掠殺戮,使人民遭受了巨大的苦難。詞人不寫帝王后妃所受的驚恐,以及他們日夜兼程、奔亡的慘狀,而寫 “中間多少行人淚”,即人民所遭受的慘痛經歷。四十多年了,這滔滔江水日夜流淌,它便是人民的痛苦和悲傷淚流而成,“長江不應滿,是儂淚成許” (《樂府民歌·華山畿》)。“多少” 一詞,既強調人民的苦難之多,也表現詞人對人民苦難的深切同情。出語慘痛,令人心酸淚下。

接著詞人抬頭遠望,“西北長安”,“長安”,是帝都的代稱,此處指北宋舊都汴京。暗示詞人對北宋舊都的思念之情,表現對河山淪陷的沉痛心情以及恢復失地的愿望; 但是詞人南下都十四年了,中原尚未恢復,故都還在金人的占領蹂躪之下,流露出對南宋朝廷辱權喪國、不能收復失地的怨憤,感情極為沉痛。“可憐無數山”,由于關山阻礙了視線,想看一眼故國都不能夠,這本已極為沉痛,再加上 “可憐” 二字,其感情之強烈,可想而知。

詞的下闕,合寫山、水,感嘆收復山河的夙愿不能實現: “青山遮不住,畢竟東流去。” 詞人眼看蜿蜒的江水,穿過層巒迭嶂,向東流去,頓生無限感慨:青山能夠遮蔽人們的視線,卻終究阻擋不了奔騰東去的江水。自己卻不能像江水一樣沖破阻隔,奔向理想的地方,而只能寄身在江南一隅,空自嗟呀; 自己南歸十四年來,不被重用,難施抱負,投降派就像無數大山阻擋著抗金之路,阻擋著詞人馳騁疆場、收復失地的理想。這真是人不如江水,而投降派卻更甚于青山。“畢竟東流去”,這 “畢竟” 二字,流露了多少對碧水破山東流的向往、羨慕之情; 在這向往、羨慕的背后,又隱藏著多少壯志難伸的感喟!

詞的最后兩句寫深山鷓鴣,抒發詞人憂念時局、感傷身世的苦悶心情。沉沉暮色,暗示了詞人無邊的愁苦,深山獨鳴的鷓鴣正是詞人得不到理解和重用的寂寞心境的寫照。詞人用蒼茫、低沉的背景來襯托自己浩茫的心事、抑郁的情懷。鷓鴣的叫聲,似乎在喚 “行不得也哥哥”。宋人羅大經在《鶴林玉露》卷四中說: “聞鷓鴣之句,謂恢復之事行不得也。” 連鷓鴣鳥都在說抗金事業的艱難,詞人的恢復之志難以實現,這正是他的 “愁” 心所系。這聲聲鷓鴣,預示著后事難期,希望渺茫。

此詞雖只短短八句,卻借山水表達了詞人沉痛、激憤、向往、憂愁等多種感情,含蓄委婉,起伏跌宕,勝似長調。周濟云:“借水怨山”(《宋四家詞選》)。

《菩薩蠻》 這個詞牌,調子諧婉柔美,常用以表現起伏纏綿的感情。而辛棄疾卻用它表現同情人民苦難、要求收復中原的博大情懷,以及心系國家安危、悲憤交加的黃鐘之音。詞人的悲憫之情、忠憤之氣,何其蒼茫悲壯、蕩氣回腸、感人肺腑! 梁啟超曾贊賞說:“《菩薩蠻》 如此大聲鞺鞳 (tangta,鐘鼓聲),未曾有也”(《藝蘅館詞選》丙卷)。

上一篇:《吳文英·鶯啼序》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《晏殊·蝶戀花》翻譯|原文|賞析|評點