考試制·唐代科舉制度的確立·考生及考試手續

科舉考試初由吏部考功員外郎主持,開元二十四年(736)進士科考試中,因主考與考生發生沖突,引發了科舉管理的改革,主考官由吏部考功員外郎(從六品上),移至禮部侍郎(正四品上)。科舉考試的權威性、嚴肅性和感召力隨考官品位的提高而提高。另因科舉考試于禮部、銓選于吏部,故禮、吏兩部對于人才的選拔任用起互相監督制約的作用。

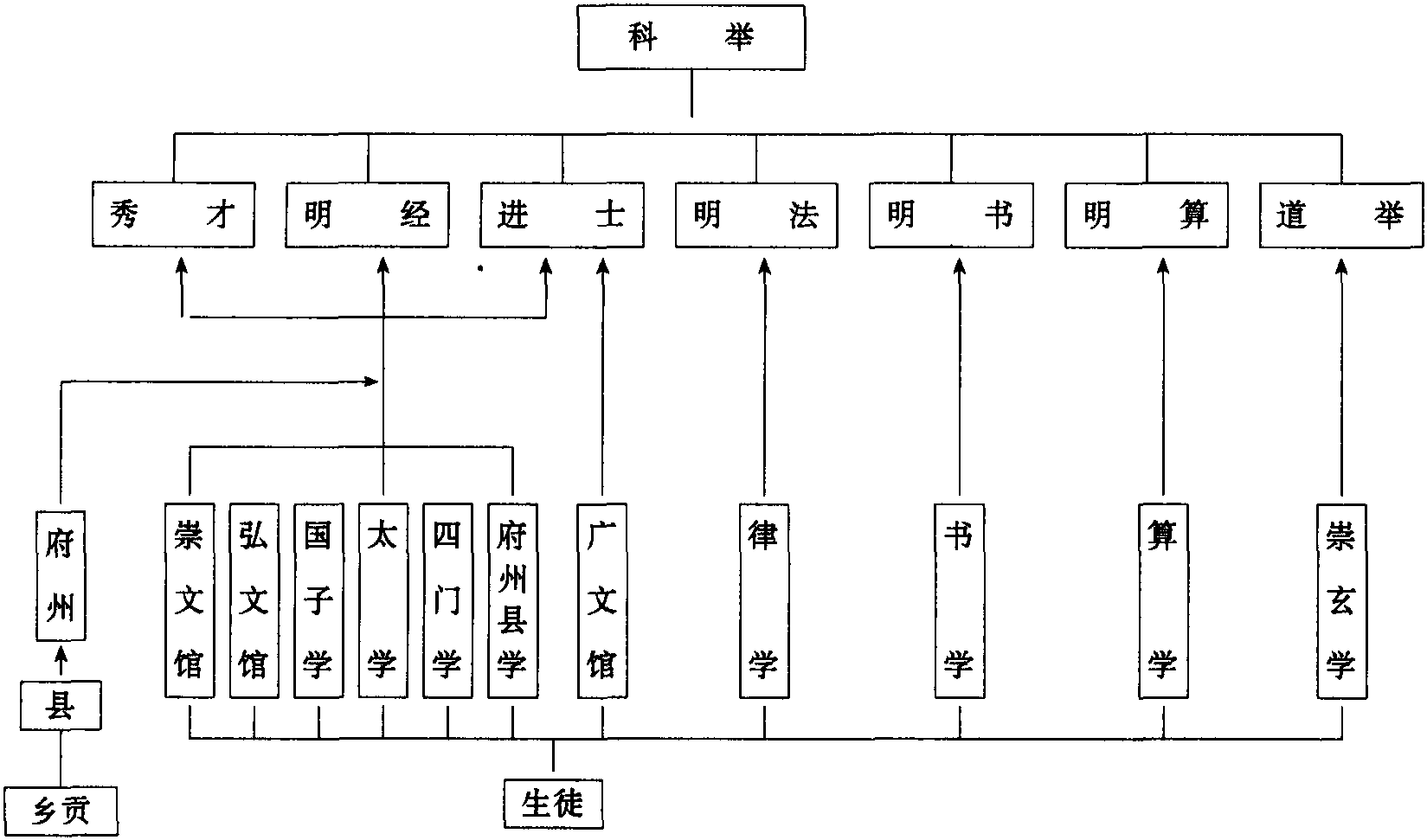

參加科舉考試的考生來源一是“生徒”,即在中央官學與地方官學上學的在校生。在校生經校內旬試、月試、季試和歲試合格,便可參加禮部主持的考試,即省試。陳東原的《中國科舉時代之教育》、劉海峰的《唐代教育與選舉制度綜論》中都闡述了學校教育與科舉制的關系。劉海峰指出:“唐代學校的教學內容便是科舉考試的內容,學校的分科與科舉的分科存在著相互對應的關系”,如圖:

唐代學校與科舉關系圖

二是鄉貢,即未入學校而懷牒自進于州縣者。士人向州縣投牒自薦請試稱為“求解”,每年秋天舉行的州試稱作“發解試”。至于具體狀況,五代人王定保《唐摭言》卷一《鄉貢》中專有介紹。

考生(生徒和鄉貢)于每年仲冬(農歷十一月)到尚書省報考,需呈交姓名、三代履歷及保結(擔保人)。戶部審查后,轉至禮部。禮部于每年暮春(農歷三月)組織考試,稱省試。省試合格者還要參加吏部的釋褐試,吏部考試合格者方可授官。

上一篇:尚書學·現代的《尚書》整理與研究·古文今文兩派發展出的新研究所促進

下一篇:唐詩學