儒學與道教·論儒道的相異與相融·引道入儒

一種文化潮流要向前發展,就應不斷地吸收新的因素。猶如一條奔騰不息的大江,只有匯集了沿途河流提供的資源,才可沖破重重阻礙,一往無前地流入大海。儒學也正是因為吸收融合了其他各種文化因素來不斷地更新發展自己,才對付了來自于內部與外部的各種挑戰而在數千年的歷史演進中源遠流長的。道家(教)無疑是儒學不斷融合吸收的重要文化因素之一。

縱觀儒學的發展史可以看到,儒道的融合在不同的歷史時期具有不同的形式與內容,引道入儒在不同的時代具有不同的課題。

《易傳》是儒家的重要經典之一,它吸收融合了道家思想而建構了儒家的天道觀。《易經》是一部占筮書,它由卦、爻兩種符號和卦辭(說明卦的)、爻辭(說明爻的)兩種文字構成。相傳,由伏羲氏畫卦,周文王作辭,說法不一。《周易·系辭上》中說:

“古者包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文,與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”

《史記·日者列傳》中則說:“自伏羲作八卦,周文王演三百八十四爻而天下治。”據近人研究,《易經》實際上是殷周時期人們解釋自然與人的一種方法。傳說,孔子愛讀《易》,曾“韋編三絕”,即編聯《易經》竹簡的皮繩子曾斷了多次,在熟讀的基礎上,孔子對《易經》作了詮釋,從而形成了《易傳》。事實上,《易傳》并非出自一時一人之手,大抵是戰國至秦漢之際的作品,它引道入儒,吸收了大量的道家思想。例如,在宇宙天地的起源上,《易傳》不再“罕言天道”,而是對道家的陰陽變化與“道”的運動作了綜合發揮。它從“一陰一陽之謂道”出發,將陰陽兩種勢力看作是產生萬物的根源,提出了“立天之道曰陰與陽,立地之道曰柔與剛,立人之道曰仁與義”的命題,將天地人作為一個動態的系統來進行考察,并由此而推測自然、社會以及人的變化。這既彌補了先秦儒家天道觀的不足,又促進了道家學說的流傳。正因為此,《周易》后來才成為儒道兩家共同奉行的經典。

如果說《易經》引道入儒促進了儒學天道觀的完善,那么,玄學則是通過對道家自然哲學與儒家人倫哲學的創造性整合,將孔孟儒家的人倫之秩序與老莊道家的自然之哲理完美地融為一體,從而形成了風靡整個魏晉時期社會意識形態領域的文化思潮。湯用彤先生說:“蓋玄風之始,雖崇自然,而猶嚴名教之大防。……清談者,原篤于君父之大節,……然則其形上學,雖屬道家,而于立身行事,實仍賞儒家之風骨也。”(《魏晉玄學論稿》)可以說,湯先生比較準確地把握了玄學之底蘊,即以孔孟道德哲學為靈魂,而以道家自然哲學為骨架。“名教與自然之辨”可說是貫穿玄學的一條主線,它反映了玄學家在魏晉時期對儒道合流所作的探索。玄學的出現,有其深刻的社會原因。魏晉時期,政治黑暗,社會動亂,儒學的正統地位發生動搖,綱常名教成為統治者手中的玩物和禁錮人們思想的教條。如何在新的社會歷史條件下尋找合理(合乎自然)的名教和恢復名教社會的秩序,就成為時代提出的重要課題。作為封建文化載體的魏晉士大夫,既不可能拋棄儒家的倫理名教,又不滿當時社會上的虛偽名教,他們在設計理想人格時,一方面要表達“自由自在”、“超然獨世”而不與世俗同流的道家風蘊;另一方面,又不想違背儒學的仁、義、禮、智、信、忠、誠、篤、敬等行為準則,于是就常把儒家圣人君子放置到道家的逍遙之仙境中,將名教與自然相協調。魏晉時,竹林七賢手執杯酒,彈琴對歌,嘻笑怒罵,放浪形骸,士大夫中甚至出現“散發裸身,對弄婢妾”的淫靡之風。這既曲折地反映了希望積極入世的士大夫對世道昏暗、入世無門的不滿,又深刻地表達了士大夫“舉世皆濁我獨清”、“舉世皆醉我獨醒”的一種心態。他們用逍遙遁世的異端行為來表示自己的不愿同流合污的感情。但是,儒家名教對維護封建社會秩序來說,是須臾不可缺少的,對于滿足封建知識分子的人生需要來說,也是其他思想所不可替代的。這樣,在新的歷史條件下,就有個如何調整儒家名教與道家自然的關系并論證何為真正的名教及真正的名教存在的合理性與必要性的問題。儒道合流,自然與名教之爭,正是在這樣的歷史背景下形成的。道家崇尚自然和個性自由的思想,既被利用來抨擊不合理的名教對人性的束縛,也被用來作為調整名教和論證名教存在合理性和必要性的依據。至于玄學以玄遠之學的形式出現,圍繞著自然與名教這個根本問題在哲學上展開了本末、有無、一多、言意等一系列的論證,這也與時代和學術思想的演進有關。玄學作為一種辨名析理的清談,既是對漢代儒學煩瑣章句之學的反動,也是從漢末品評政事和人物的清議發展而來。而這種形式也正好適應了當時處于統治地位而精神生活又十分空虛的門閥士族的需要,他們可以一方面爭權奪利,另一方面又手搖麈尾,口談玄虛,以“清高”來掩飾自己的腐敗行為。可見,玄學雖然以超脫現實、崇尚玄遠虛無相標榜,其實絲毫也沒有脫離現實的社會和人生。而玄學的引道入儒客觀上促進了儒學在新的形勢下,以新的姿態,滿足了社會文化發展的要求。

玄學理論的形成和發展離不開老莊道家的有無本末和言意之辨,而有無本末和言意之辨又與佛教理論有相契合之處,因此,玄學的盛行又為佛學在中土的大興創造了條件。

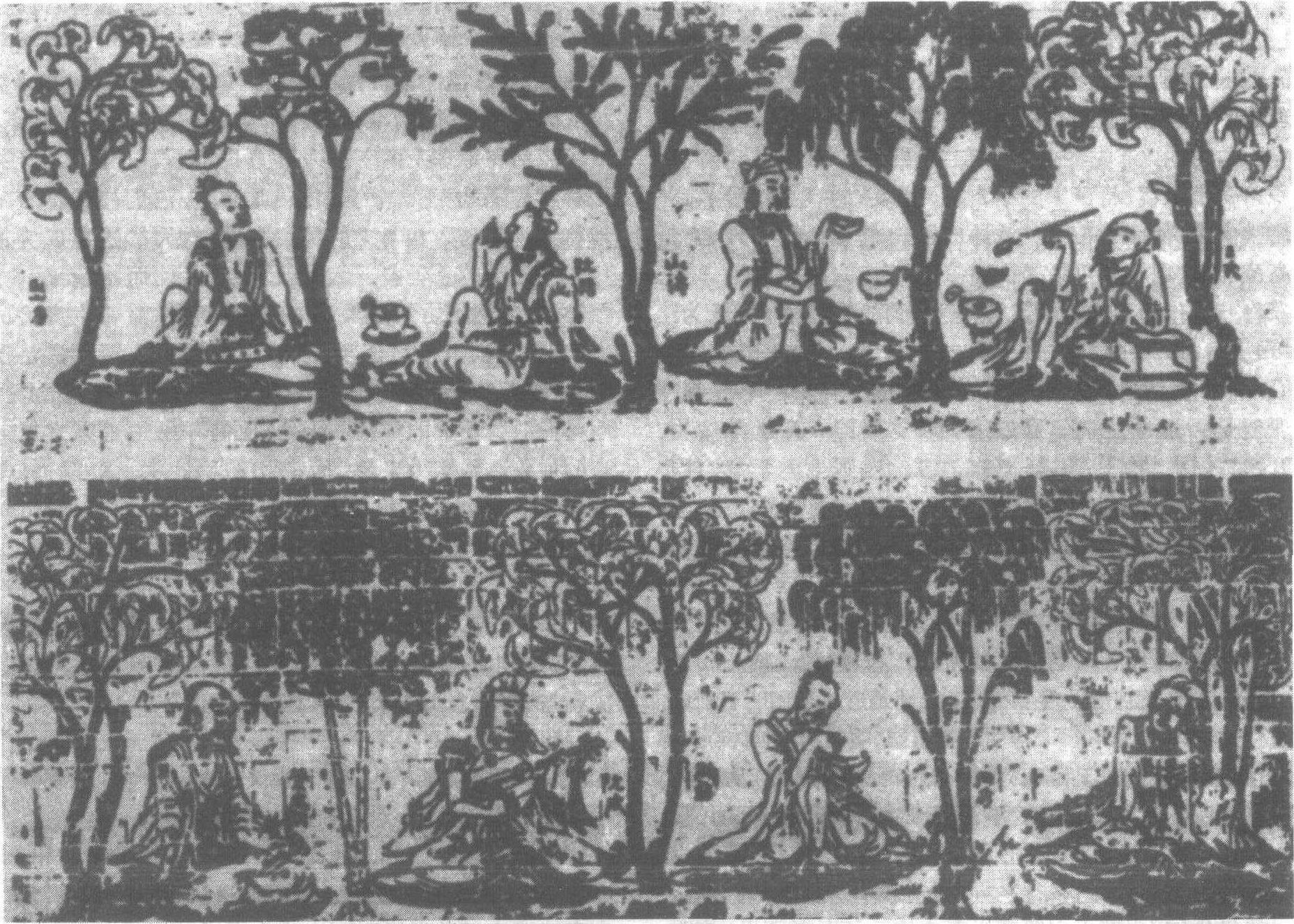

竹林七賢像(南朝墓磚畫)

隋唐時期,融合儒道的佛學和吸收了儒佛的道教理論有很大的發展,針對佛道的興盛及其帶來的弊端,唐代思想家韓愈出來倡導儒家的“道統論”,以求排斥佛教和道教。韓愈仿照佛教諸宗的法統而提出了儒家的所謂“堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子、孟子”的傳道世系,一方面抬高自己,儼然以孟子以來儒家“道統”的繼承人自居,另一方面則希望由此而重新樹立儒學當年的威風。遺憾的是,韓愈并沒有能把自己排上儒家道統的接續者,卻出人意料地開了宋明理學之先河。

入宋以后,儒學又有了新變化,思想家大都在表面上對佛道采取排斥的態度,但實際上他們卻都是在吸收佛道的基礎上建立起理學思想體系的。例如,撰寫了《愛蓮說》的周敦頤吸收了道士陳摶的先天圖,在繼承《易傳》和道家、道教思想的基礎上,著《太極圖說》,提出了一個簡單而有系統的宇宙生成說,對宋明理學的發展產生了很大的影響,被后人奉為理學的始祖。宋明理學是儒佛道三教合一的產物。理學中又有程朱理學和陸王心學兩大派別,他們的共同特點是圍繞著先秦儒學的“性與天道”這個中心問題而展開哲學上的討論。程朱陸王都把“性與天道”與“理”聯系在一起,不同之處在于,程朱強調“性即理”,而陸王則突出“心即理”。宋明理學是循著玄學本體論的思維途徑,同時又吸收了佛教的心性本體論等思辯內容和方法才提出“理”這個根本范疇,并賦予它本體意義的。“理”被認為是宇宙的本體、人生的根本、社會的最高原則。這樣,儒家的倫理道德和綱常名教,都被說成是“天理”而在本體論上得到了確認。“宇宙之間,一理而已,天得之而為天,地得之而為地,而凡生于天地之間者,又各得之以為性。其張之為三綱,其紀之為五常,蓋皆此理之流行,無所適而不在。”(《朱文公文集》卷七○)這樣,“理”的內涵比起先秦儒學的“仁”來更深廣了,同時,理學家積極引道入儒,將道家的宇宙觀、道教的養生觀,吸收到儒學中來,使儒學帶上了濃厚的道教色彩。作為理學最高范疇的“理”,就可說是由道家的“道”演化而來的。道家將“道”作為天地萬物之源、宇宙萬化之本,理學則認為:“理也者,形而上之道也,生物之本也。”(《朱文公文集》卷五八)理就是道,道就是理。“問:天道如何,曰:只是理,理便是天道也。”(《二程遺書》卷二二上)“道則自然生萬物”(同上,卷一五),是萬物之源;“道則生生不息”(同上),是變化之本。程朱理學吸收了道家的宇宙觀來建構自己的哲學本體論,王廷相將此做法稱之為“改易面目立論”:

“老子謂道生天地,宋儒謂天地之先只有此理,此乃改易面目立論耳,與老莊之旨何殊?”(《雅述》上篇)

陸王心學視心為宇宙之本,心即是道。王陽明明確地說:“這心體即所謂道,心體明即是道明,更無二。”(《傳習錄》上)“心即道,道即天,知心則知道,知天。”(同上)從而將道家無所不在之道改造為事事都在之心。宋明理學還吸收了道教的許多養生術,例如思神、服氣、內丹等作為“存天理,滅人欲”的修行之方,而道教中所表現的天人合一的思維傾向,更為宋明理學所青睞。正是基于此,宋明理學又被稱之為宋明道學,從一字之變足見宋明理學與道家(教)的密切關系。

需要指出的是,宋明理學所闡發的“道”,是對道家之“道”的繼承、改造與發展。道家之“道”包含著對仁義等倫理綱常的排斥與否定,老子說:“大道廢,有仁義。”(《老子》一八章)朱熹則根據自己建構理學體系的需要,站在儒學的立場上,對“道”進行了改造。他將道等同于仁義,他說:“道即本也,……如云親親,仁也;敬長,義也。此所謂本也。”(《朱文公文集》卷七○)朱熹這樣做的目的是為了將仁義這種社會倫理觀念上升到哲學本體論的高度,以激發人們的道德自覺。正因為此,宋明理學才受到了官方統治者的青睞,而登上了“官學”的寶座。宋明理學以儒家倫理哲學為基點,又吸收了道家(教)宇宙觀、修養論和思維方式等才得到了長足的發展。毋庸置疑,引道入儒是宋明理學得以產生與發展的重要理論動力,也是儒學源遠流長、綿延不斷的重要原因之一。

上一篇:幽微章句—清代儒學·文化高峰·異彩紛呈:專科學術的發展與興盛

下一篇:第三代新儒家·新儒家大師·徐復觀