舉賢與能—選舉制度·儒家舉賢與育賢的結合

包括儒家學者在內的有識之士都認為人才不是天生的。孔子就說過:“我非生而知之者。”(《論語·述而》)他反復強調學習的重要性,開辦私學,就是要通過培養人才,以求獲得從政的機會來實現自己的政治報負。可以說儒家培養人才的目標,就是要把“士”培養成有理想、有道德、有治國才干的君子。儒家選拔人才的思想與實踐正是以培養人才為前提和依托的,因此在儒家那里,選拔人才與培養人才是緊密結合在一起的。正如董仲舒所說:“少則習之學,長則材諸位。夫不素養士而欲求賢,譬猶不琢玉而求文采也。”(《漢書·董仲舒傳》)宋代的范仲淹也指出:“當太平之朝不能教育,俟何時而教育哉?乃于選用之際患才之難,亦猶不務耕而求獲矣。”(《范文正公文集》卷八,《上執政書》)

儒家培養人才的目標主要是治國理政的各級官員,而不是國家需要的各種技術人才。所以如果培養出來的人才不能通過有效途徑為政府選拔任用,儒家的教育就會失去它的意義,而且也難以吸引學生接受它的教育;另一方面,國家要選舉人才來補充官員隊伍,也要依靠儒家的教育,否則需要的人才就得不到保證。正是由于儒家教育的特殊性,使得它在歷代選舉制度中舉足輕重,并與選拔人才結為不可分割的統一體。

學而優則仕

儒家的創始人孔子培養人才的目的是很明確的,他主張“學而優則仕”(《論語·子張》),認為“學也,祿在其中矣”(《論語·衛靈公》)。孔門弟子的學習目的也是如此,今天讀書是為了明天舉官。有一次孔子讓弟子們各言其志,子路對曰:“千乘之國,攝乎大國之間,加之以師旅,因之以饑饉;由也為之,比及三年,可使有勇,且知方也。”冉求也說:“方六七十,如五六十,求也為之,比及三年,可使足民。如其禮樂,以俟君子。”公西華則表示:“非曰能之,愿學焉。宗廟之事,如會同,端章甫,愿為小相焉。”(《論語·先進》)盡管這三人的志向大小不同,但在被舉為官這一點上是完全一致的。只有曾點的回答是:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”(同上)完全是一副優哉游哉的名士派頭,沒有表明從政的志向,并得到了孔子的嘆賞。然而孔子一生都熱心救世,以至“席不暇暖”,“三月無君則吊”,斷斷乎不會主張做一生的隱士。其對曾點的稱贊無非是“不在其位,不謀其政”(《論語·泰伯》)或“道不行,乘桴浮于海”(《論語·公冶長》)之類的感情流露而已。孔子的許多弟子都曾提出過“為政”“干祿”或與此有關的問題,也從側面說明他的教學活動與舉官的密切關系。而

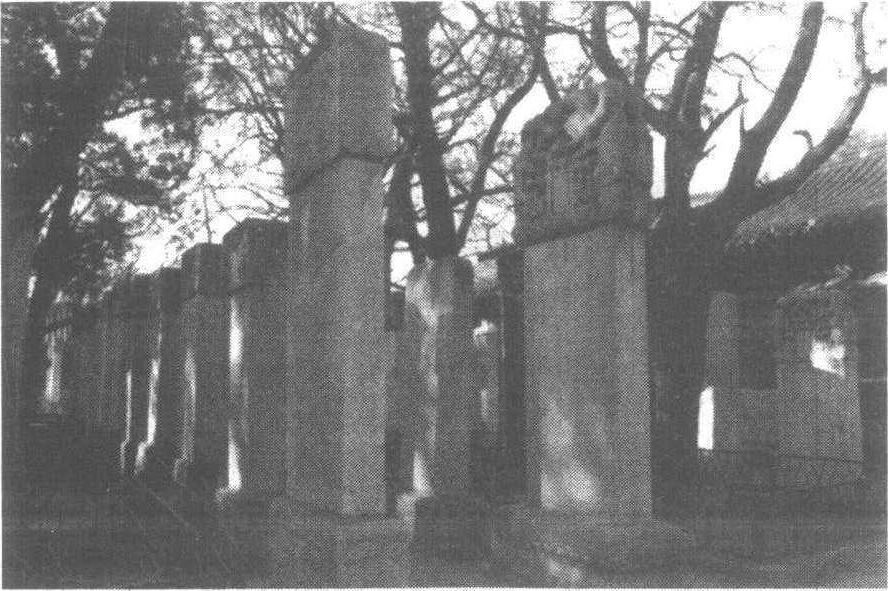

北京孔廟進士題名碑

孔子“舉賢才”的政治主張也正是在此種情況下提出來的,它反映了“士”階層積極要求從政的呼聲。

科舉取士

在儒家的積極倡導下,漢代自建立官學以來,就成為國家選拔人才的重要來源。太學生一俟學業完成,即可根據考試的等級名次獲得相應的官職,地方官學與私學的學生也可通過邦國察舉或朝廷征召進入仕途。隨著中央集權的不斷加強,統治階級為了把選拔人才之權牢牢控制在中央政府手中,越來越重視通過考試選拔人才,終于導致了隋朝科舉制度的產生。科舉制以考試成績作為選拔人才的主要根據,而考試的內容又主要是儒家的經義,這樣,以儒家經典為主要內容的儒家教育,就與人才的選拔結下了不解之緣。

取士本自學校是儒家的傳統觀點,歷代統治者都對此十分重視。如唐玄宗時規定人才必須從國學或郡縣學中選出。宋代王安石也明確指出:“古之取士皆本于學校,故道德一于上,而習俗成于下,其人才皆足以有為于世。”(《臨川先生文集·議改科條制札子》)王安石對朝廷只取士不養才的做法提出了批評,強調科舉應和學校教育聯系起來,人才應從學校培養出來,并建議逐步使選拔人才與培養人才統一于學校。就是說,太學生通過學校的考試,成績好的不必再參加科舉考試即可直接授官。

王安石在變法期間創立太學“三舍法”,即在太學分立外舍、內舍、上舍三等,規定三舍選察升補法。升舍考試外舍每年一次,內舍、上舍每二年一次。評分分為上、中、下三等。成績上、中等的外舍學生參照平時的品德和學業升入內舍;內舍生也以同樣的方法入上舍;上舍生成績最優者免除殿試,直接授官;中等的免除會試,直接參加殿試;下等的免除州縣試,直接參加會試。如此一來,把學校學習的成績與科舉考試結合起來,既注意了人才的選拔,也提高了學校的地位,不失為有意義的改革。王安石創行的“三舍”選人法,在宋徽宗時更一度被推廣到地方官學,并取代了科舉考試。出現了“三舍考選法乃遍天下”的局面。

明清兩代的科舉,參加鄉試的必須是秀才,即地方官學的生員,至于參加禮部會試的更必須是鄉試及第的舉人或國子監的生員。這樣,選拔人才的對象就完全是官學培養的學歷生,學校教育也完全變成圍著科舉考試的指揮棒轉的附庸了。

六經為本

從選舉所要求的考試內容來看,也與學校培養人才的內容相一致。特別是漢代“罷黜百家,獨尊儒術”之后,儒學成了培養人才和選拔人才的主要標準。在選舉制度的影響與支配下,儒家培養人才的學習內容更進一步局限于和選拔人才直接有關的范圍內。舉孝廉要求“諸生試家法”,于是漢代經學普遍重視師法家法,從五經博士到一般經師遂“各以家法教授”。獨尊儒術使儒家經典逐漸神圣化,任何對經義的改造與附會都是不被允許的。歷代的統治者都非常重視經義的規范性和經說的權威性,反對任何形式的“己說”和“臆斷”。這一思想體現在教育領域里,更反映在選舉制度上。從漢代的恪守師法家法,到唐宋以來以官方經義為準都是如此。唐王朝建立之初,就把孔穎達所撰《五經正義》作為官定經義頒行于天下,每年的明經考試均以此為準,成了事實上的官方統一家法。各級官學自然以此為本,而不復他顧。

即使同是儒家經典,由于選舉制度的不完善,學生也要有所軒輊。有的儒經用力少而收益大,有的卻用力多而收益小。如唐代把儒經分為大、中、小三類,科舉的明經一科由考生按規定自行選定所考儒經。但儒經的分類并不合理,例如《左傳》與《禮記》雖均列入大經,卻由于《禮記》篇幅較少,文字也相對容易,所以“人皆竟讀”;而《左傳》篇幅既長,文字亦難,故“習《左氏》者十無一二”。再如中經包括《毛詩》、《儀禮》、《周禮》,前者較易,后二經較難;同樣,小經包括《公羊傳》、《穀梁傳》、《周易》、《尚書》,前二經則較后二經為難。這樣,學者難免要斟酌損益、挑肥揀瘦,學習內容受科舉制度的支配由此可見一斑。

到了宋代,王安石為改變學者死守舊注的弊端,曾主持編定《三經新義》。本欲為學者開創鉆研經義的新路,實際卻適得其反:由于科舉取士把《三經新義》作為新的權威內容,所以雖取代了舊的注疏,卻又成為新的教條。結果是“學者不復思索經意,亦不復誦正經,惟誦安石、惠卿書,精熟者輒為上第”(《續資治通鑒長編》卷二六五)。

八股專重

明清兩代,士人學習的內容更為選舉制度所左右。當時科舉考試專重八股文,在舉業文字與功名富貴直接相關的情況下,生員自然對八股文趨之若鶩而無暇他顧。他們往往把經史擱之一旁,而埋頭鉆研所謂“程墨”、“房稿”之類的科考范文類編。正如顧炎武所說:“天下之人,惟知此物可以取功名,享富貴,此謂之學問,此謂之士人,而他書一切不觀。……舉天下而為《十八房》之讀,讀之三年五年而一幸登第,則無知之童子,儼然與公卿相揖讓,而文武之道,棄如弁髦。嗟乎!八股盛而六經微,《十八房》興而《二十一史》廢。”(《日知錄·十八房)

我們在前一章談到儒家的教育內容時,曾指出其只重視儒家經典教育和道德修養內容,而鄙棄自然科學知識教育和技能訓練。造成這種狀況的原因當然非止一端,然而儒家思想影響下的歷代選舉制度的考核內容偏于儒學經義,不能不說是一個重要原因。

從學習方式來看,儒家教育與選拔人才的結合,使得死記硬背書本知識成為最普遍、最基本的方式。既然儒經具有神圣不可改易的地位,那么任何新見都可能被視為異端邪說。漢代的恪守家法師法,唐宋的官定經義自不必說,即使到了明清時代的八股文考試,也強調“代圣賢立言”,不得以個人的身份暢所欲言。如果有人“離經叛道”,輕則吃力不討好,重則還會惹來橫禍。在這種情況下,“務記覽,為辭章,以釣聲名利祿”,便成了應付科舉最省力而又最保險的方式。

由于死記硬背成了封建時代士人學習的主要方式,所以但凡具備基本閱讀能力的人都可以之應試。它既無須思考鉆研,甚至也使無師自學成為可能。這樣一來,儒家培養人才的最基本方式—辦學的必要性就大為降低了。如宋代雖大興官學,但學生人學主要是取得參加科舉考試的資格,即“取解”,并非為求取學業的長進。所以往往臨近考期學生才到學校,“及科場罷日,則生徒散歸,講官倚席”,“居常講筵無一二十人聽講者”(《文獻通考》卷四二)。

官私學并舉,書院興盛

在正常的教學活動日益受到沖擊的情況下,為了督促學生完成規定的學業,學校只好乞靈于考試制度的完善。漢代太學創立伊始,董仲舒就強調“數考問以盡其材”。考試方式有策問、對策、甲乙科射策等;唐代官學則有“旬考”、“月考”、“歲試”等名目;宋代太學通過“私試”、“公試”等一系列考試來決定學生的升降取舍。明清的官學更是完全納入選舉軌道,學校的“院試”(入學考試)、“科試”(畢業考試)不過是正式科舉考試的兩級預備考試而已。其名目之繁多,內容之詳細,實為古代官學中最為完備的制度,而學校的考試制度也成了整個選舉制度中的重要環節之一。

本來考試作為選拔人才的重要手段,其積極意義是顯而易見的。即便是學校中的例行考試,也不失為掌握學生學習情況、促使學生努力學習、鞏固所學知識與技能的有效方式。然而在封建時代的考試制度,由于統治者總是從本階級的利益出發,實行嚴格的思想控制,終于變得弊端百出,顧此失彼。考試制度與培養和選拔人才的需要相距越來越遠,投機取巧盛行,舞弊事件迭起,不僅嚴重敗壞了士風,也違背了儒家以道德為先培育人才的初衷。

與官學相比,私學受選舉制度的影響相對小一些。名儒、經師開辦私學或書院,本來就是針對官學之不足、或痛感官學日益淪為選舉制度的附庸而采取的補救措施。因而教育內容比較廣泛而靈活,教學方式比較多樣而有效,教育宗旨也不以參加選舉為唯一目的,學術氣息遠較官學為濃,師生關系也比較融洽。象漢代傳授古文經的私學,宋明理學家創辦的研究義理心性之學的書院,明代以涵養德操、講究氣節著稱的東林書院等等,它們不失為中國儒家教育中積極進步的一股力量,至今猶為人們所稱道。但是,宋以后的書院漸趨官方化或半官方化,在很大程度上失去了辦學的自由,不能不象官學那樣為選舉制度服務。另一方面,從書院的學規和創辦人的辦學宗旨來看,雖不積極提倡學生參加科舉,但也絕不禁止或限制學生走仕進之路。宋代理學大師陸九淵,在著名的白鹿洞書院講學時就明確表示:“科舉取士久矣,名儒鉅公,皆由此出,今為士者,固不能免此。”(《象山全集》卷二三)王守仁作為明代創立書院的積極倡導者,他也認為“舉業不患妨功,惟患奪志。只如前日所約,循循為之,亦自兩無相礙”(《王文成公全書》卷四,《與辰中諸生書》)。可見他們都認為治學與科舉應試并非冰炭不同爐,其所反對的只是選舉制度中消極落后的一面,以及由此導致的官學中的不良學風。

至于其它形式的私學,由于同書院一樣,都是習儒者之業,循修己治人之道,故不可能完全排斥科舉和選舉制度,不然則會自斷仕途,失去治學的動力。因為儒家雖然以修身為務,但畢竟是以齊家、治國、平天下為己任的啊!事實上,自漢代開始,以私學出身而通過選舉步入仕途的所在多有。如漢代私學大師桓榮,“受其師者皆至卿相,顯乎當世”(《后漢書·桓榮傳》);元代“自京學及州縣學以及書院,凡生徒之肄業于是者,守令舉薦之,臺憲考核之,或用為教官,或取為吏屬”(《元史·選舉志》)。明清兩代政府還給私人創辦的書院分配一定參加科舉考試的名額。由此看來,私學既不可能不受官學的影響,更不可能不與選舉制度發生關系,只是不如官學那樣突出和直接罷了。

從另一方面說,選舉人才必須以培養人才為基礎,而培養人才說到底還是為選舉人才服務。對人來說,入仕不僅是功名富貴的必由之路,而且也是施展才智的先決條件;對統治者來說,培養人才是安邦治國的根本大計,而選拔人才則是充實官員隊伍、加強政權建設的關鍵措施。歷代王朝的統治者,無不把選拔人才作為“天下英雄入吾彀中”的法寶。如果所培養的人才拒絕參加考試和選舉,那就等于拒絕為統治者服務。這樣一來,不管是私學,還是官學,都會面臨存在的危機。所以從根本上說,儒家培養人才的教育事業,之所以受到歷代統治者的重視與大力支持,始終占據主導地位,最關鍵的一點就是儒家把培養人才與選拔人才密切結合起來,并為封建王朝的統治服務。我們要考察儒家的選舉制度,是不能不注意到這一點的。

上一篇:儒雅風范—禮儀制度·雅的中心在于培養內德

下一篇:學優則仕—文官制度·儒家思想與君本位的文官結構