儒雅風范—禮儀制度·雅的中心在于培養內德

儒雅,從表面上看來似乎是體現在言談舉止諸方面的外在文明風度,但要培養這種儒雅風范,關鍵卻不在于訓練外在言行,而在于養成一種充實飽滿的服膺禮義的內德,儒雅是這種內德的外現形式。

儒家這種由內而外的修身路線,可以上溯到周公制禮作樂。周公鑒于殷商借助鬼神力量進行統治的失敗,轉而致力于調整宗法倫理秩序。他的高明之處在于不僅擬定了各個階層社會成員的行為規范,而且通過藝術從內部感化人們的情感,使人們自覺地遵守等級倫理秩序。“樂以治內而為同,禮以修外而為異;同則和親,異則畏敬;和親則無怨,畏敬則不爭。揖讓而天下治者,禮樂之謂也。二者并行,合為一體。”(《漢書·禮樂志》)在禮樂二者之中,尤其值得重視的是樂,因為它把人們導向內心情感世界,從而提出了“治心”的問題。儒家學派正是自覺繼承了這種治心的思想方法,中國后代的許多大哲學家也都在治心方面大做文章。

仁心與文飾相副

春秋時期禮樂制度遭到破壞,社會陷入無休無止的紛爭之中。儒家祖師孔子以一身系天下的宗教承擔精神,勇敢地肩負起救世的歷史重任。他以知其不可為而為之的執著態度,周游列國,宣傳禮義,力圖復西周禮治秩序。孔子本人自稱“述而不作,信而好古”,他的“述”主要是祖述周禮,他的崇拜對象是制禮作樂的周公。但在實際上他并非毫無創新,“仁”就是孔子提出的最重要的倫理范疇。孔子提出仁學范疇的目的,是要通過培養人們的仁心來自覺地遵守外在禮儀規范。無疑,這是繼承了周公以音樂藝術感化人心的由內及外的思想路線。孔子力求將外在的強制性的規范,化為人們內在的主動性的欲求。孔子一再強調,禮樂形式相對于內在的仁心是次要的東西。《論語·八佾》載孔子語云:“人而不仁,如禮何? 人而不仁,如樂何?”這是說如果沒有仁心,那么禮樂也就成為毫無實質內容的外在形式了。同篇載:“林放問禮之本,子曰:‘大哉問!禮,與其奢也,寧儉;喪,與其易也,寧戚。’”這個“儉”與墨子所說的“節用”、“節葬”含義完全不同,它是指與其鋪張浪費在形式上大做文章,還不如儉樸而真誠。就喪禮而言,與其禮儀周到,還不如過度悲哀。孔子在這里說明,內心的倫理情感較之于外在的禮儀形式更為重要,仁心才是禮的根本。《八佾》又載:“子夏問曰:‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮。何謂也?’子曰:‘繪事后素。’曰:‘禮后乎?’子曰:‘起予者商也!始可與言《詩》已矣。’”子夏以《詩經·衛風·碩人》中的詩句和佚詩問孔子,孔子拿繪畫作答,繪畫時先有白色底子,然后再畫上花卉。它的潛在意義是,《碩人》中的美女首先應該道德完善,然后她的美貌才值得贊賞,這也就是孟子所說的“西子蒙不潔,人皆掩鼻過之”的意思。聰明的子夏舉一反三,從中悟出禮儀規范是在仁義道德之后的道理。從孔門師弟子的對答中可以看出,儒家尤為重視禮儀形式之后的仁義實質。《論語·陽貨》載孔子語云:“禮云禮云,玉帛云乎哉? 樂云樂云,鐘鼓云乎哉?”這就進一步說明,禮樂不僅僅是玉帛鐘鼓這些形式,更重要的是應該具有仁心,具有真誠的倫理道德情感。當然,儒家在重視倫理情感的同時也強調形式,理想的境界是內容和形式的統一,內在的仁心與外在的禮儀風范的統一。《論語· 雍也》載孔子語云:“質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然后君子。”孔子認為,如果僅有仁心而無外在文飾,那么就未免顯得粗野;而過分地注重文飾忽視仁心,就會流于虛偽浮華。只有仁心與文飾相副,文質彬彬,才是一個君子的風度。在《論語·顏淵》篇,孔門弟子子貢批駁了重質輕文的言論。文中載:“棘子成曰:‘君子質而已矣,何以文為?’子貢曰:‘惜乎,夫子之說君子也!駟不及舌。文猶質也,質由文也。虎豹之鞟猶犬羊之鞟。’”棘子成認為只要一個人具備仁心就可以成為君子,至于那些外在的禮儀形式則完全可以忽略不計。子貢駁斥了這種片面的重質論,認為文和質同等重要。他作了一個形象的比喻:如果除去虎豹和犬羊兩類獸皮上的皮毛文彩,那么這兩種皮革就很難加以區別了。這就是說,形式與內容應該并重。當然這種并重是以培養內在的仁心道德作為前提。在具備仁心的條件下文質彬彬,其具體思路仍然是由內及外。

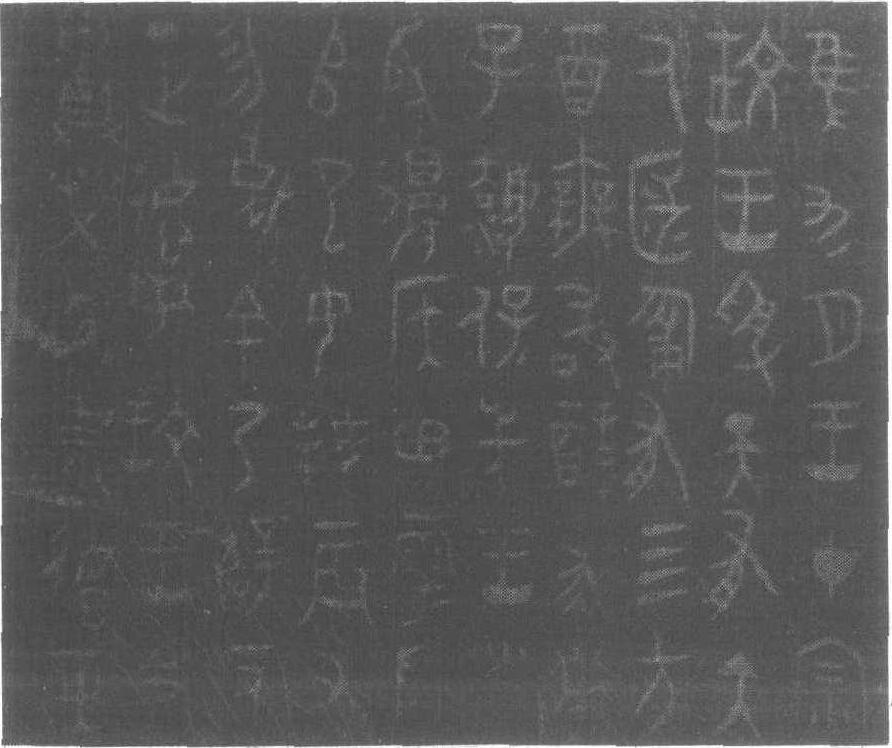

西周大盂鼎銘文內有“德”字

誠于中,發于外

孔子以后,思孟學派和荀子從不同的方面發揮了孔子關于培養內德的思想。相傳是子思所作的《中庸》,提出一條至誠、盡性、與天地參的修養路線:“唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。”朱熹集注:“天下至誠,謂圣人之德之實,天下莫能加也。盡其性者德無不實,故無人欲之私,而天命之在我者,察之由之,巨細精粗,無毫發之不盡也。人物之性,亦我之性,但以所賦形氣不周而有異耳。能盡之者,謂知之無不明而處之無不當也。贊,猶助也。與天地參,謂與天地并立為三也。”朱熹用“圣人之德之實”來解釋《中庸》的“至誠”,這種圣人之德實際上就是儒家所強調的那種與生俱來的真誠仁心。將這種真誠仁心毫無保留地發掘出來,這就是充分地展現人的本性。然后再將這種仁心推己及人,推己及物,這樣人與人,人與物就會在天地仁心這一層次上達到溝通,從而使人與天地并立為三,將個體人格上升到宇宙論的層次。如果說《中庸》關于至誠盡性的說法還比較抽象玄虛的話,那么儒家大師孟子就以比較淺近通俗的形式表述了相同或相近的思想觀點。孟子主張性善,他作了一個形象的比喻:當一個小孩即將失足落井的時候,路邊的陌生行人都會搶上前去拉一把,這就是人類本有的善良本性的體現,這種善良本性也就是仁義之心。《孟子·告子上》云:“惻隱之心,人皆有之;羞惡之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。惻隱之心,仁也;羞惡之心,義也;恭敬之心,禮也;是非之心,智也。仁義禮智,非由外鑠我也,我固有之也,弗思耳矣。”孟子認為,仁義禮智這些倫理品質并非是外力強加給人們的東西,它們就存在于人類與生俱來的本性之中。有些人將這些善良仁義之心加以培養、保護和擴充,所以成了圣人;而另一些人則不注意發掘和培養自己本身具有的善良本性,所以只能成為眾人;而有些人喪失了仁心,從而最終成為惡人。孟子有一句名言,叫做人皆可以為堯舜,而成為堯舜的方法就是擴充內在的仁心。這種仁心會自然而然地由內及外得到體現。《孟子·盡心上》云:“君子所性,仁義禮智根于心,其生色也睟然見于面,盎于背,施于四體,四體不言而喻。”這是說君子的仁義禮智本性外現在神色、顏面、肩背乃至四肢手足的動作之上,不必說什么,別人就會一目了然。為什么會產生這樣的效果呢? 這是因為誠于中而必發于外,內德充滿,外在的言談舉止、神理氣色就必然符合禮儀規范,就必然具有儒雅風度。孟子本人就是培養和擴充內在仁心的身體力行者,《孟子·公孫丑上》載孟子自稱“我善養吾浩然之氣”:“其為氣也,至大至剛,以直養而無害,則塞于天地之間。其為氣也,配義與道;無是,餒也。是集義所生者,非襲義而取之也。行有不慊于心,則餒矣。”幾千年之下我們讀《孟子》,仍能強烈地感受到孟子由培養內德而外發出來的強大的人格力量。

修養由內及外

與孟子倡導性善不同,荀子主張性惡論。《荀子·性惡》云:“人之性惡,其善者偽也。”王先謙集解引郝懿行注,以為“偽”通“為”。荀子認為人性本惡,而其善良是人為的產物。怎樣改變人類這種惡的本性呢? 荀子開的處方是勸學。《荀子·勸學》所描述的學習途徑是:“其數則始乎誦經,終乎讀禮;其義則始乎為士,終乎為圣人。”這個“經”指的是《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》。這種學習過程應該伴隨一個人生命的始終:“學至乎沒而后止也。”只有永遠學習,才能具備做人的資格:“為之,人也;舍之,禽獸也。”學習最終能夠化性起偽,使人性由惡變善,而這種善心又通過四體動靜而外現出來:“君子之學也,入乎耳,箸乎心,布乎四體,形乎動靜。端而言,蝡而動,一可以為法則。”從中我們可以看出,盡管思孟學派與荀子在對人性的看法上有性善與性惡之分,但是他們由內及外的修養路線是彼此一致的,而他們確立君子風范的意旨也是相同的。

身修而后齊治平

孟荀之外,其他儒家典籍也同樣強調培養內德的重要性。如《周易·坤文言》云:“君子黃中通理,正位居體,美在其中而暢于四支,發于事業,美之至也。”黃中通理,正位居體,是就坤卦的六五爻位而言,地色黃,居中位,故曰黃中。通理是指合于正道。正位居體,猶言體居正位。《坤文言》認為六五爻居于中正之位,合于正道,具有內在的美好品質,而這種君子之美有一個由內而外的實現過程,它必然要“暢于四支,發于事業”。六五爻的美,關鍵仍在于它的內在品質。極受儒家重視的《禮記·大學》,以“誠于中,形于外”為其修養思路。文中說:“物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身修,身修而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。”《大學》所繪制的人生藍圖,其基礎仍然是內在的道德培養。

從周公制禮作樂,到孔子提出仁學范疇,再到思孟學派、荀子、《易傳》、《大學》,儒家提出了一套系統的由內而外,由小及大、由倫理到政治的學說。這個學說的終極目標是治理天下。儒雅風范是這個人生路線的產物,它是儒家實踐在由倫理到政治的人生路線的過程中自然而然地形成的。或者說,儒雅風范是儒家內在倫理道德品質的一種外現形式,內德是儒雅風范的決定因素。

儒雅風范離不開外在服飾風度。我們可以提出這樣一個問題:如果一位貧困的儒生,他的經濟條件根本不允許他去講求服飾風度,那么這樣的儒生是否符合儒雅標準?《莊子·讓王》篇所載的一個寓言故事對此作出了出色的回答:

“曾子居衛,缊袍無表,顏色腫噲,手足胼胝。三日不舉火,十年不制衣,正冠而纓絕,捉衿而肘見,納履而踵決。 曳縰而歌《商頌》,聲滿天地, 若出金石。 天子不得臣,諸侯不得友。”

從曾子的外形來看似乎無雅可言,倒是與乞丐沒有什么區別,但他的內德充滿,浩然之氣充塞于天地之間,他的內在精神光芒四射,他的藍褸的外表更襯托出內德的高尚,這也是一種雅,而且是更高層次的儒雅風范。這個寓言故事進一步說明,儒雅風范的形成,關鍵在于培養內德。

上一篇:鑄造靈魂—教育制度·儒家教育思想影響下的歷代學制

下一篇:舉賢與能—選舉制度·儒家舉賢與育賢的結合