承天祚命—帝王的承襲·中國封建社會后期的帝位傳襲及清代儲密制的建立

唐以后,中國封建社會經歷了五代十國、宋、遼、金、元、明、清等政權的交替。

公元907年,朱溫篡唐,建后梁。923年,李存勛推翻后梁,建立后唐。936年,石敬瑭借契丹之力,又滅后唐,建立后晉。947年,劉知遠在太原稱帝,后遷都開封,是為后漢。950年,郭威舉兵,推翻后漢,建立后周。梁唐晉漢周,史稱五代,共統治五十三年。

唐朝滅亡之后,除了定都于開封的五個短命朝代之外,在北方有北漢,在南方還有九個割據政權:吳、南唐、吳越、閩、前蜀、后蜀、南平、楚、南漢,史稱十國。

代十國時期,國家四分五裂,迫切要求建立一個統一的強有力的中央集權國家。公元960年,后周禁軍趙匡胤,發動“陳橋兵變”,奪取后周政權,建立了宋朝,定都于開封,歷史上稱為北宋。宋初統治者順應歷史趨勢,極力推進統一全國的事業,先后滅南平、后蜀、南漢、南唐。公元978年,吳越降宋,獻兩浙諸州。979年,北漢平,終于結束了五代十國的大分裂和百年來的藩鎮割據,基本上統一了全國。

北宋歷太祖、太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗、欽宗,共九帝,公元1127年,為金所滅。

宋高宗逃至南方,建南宋政權,統治淮河以南地區。后歷孝宗、光宗、寧宗、理宗、度宗、恭宗、端宗、帝昺,共九帝。公元1279年,南宋為元所滅。

遼、金、元,是我國北方三個少數民族貴族建立起來的封建政權。

遼是以契丹族為主的政權。契丹人長期生活在東北的遼河流域。五代初,著名的首領耶律阿保機統一了契丹八部,任用漢人韓延徽等,對契丹的舊習俗與制度進行了改革,創立了契丹文字,發展農業生產,加快了契丹社會封建化和漢化的過程。916年,阿保機即皇帝位,建立契丹國,史稱遼太祖,后歷太宗、世宗、穆宗、景宗、圣宗、興宗、道宗、天祚帝,共九帝,統治二百一十年,是北宋政權北邊相對峙的政權,公元1125年,為金所滅。

金是以女真族為主的政權。女真族原名黑水靺鞨,長期以來居住在松花江流域。八、九世紀時,女真族屬于渤海國;遼滅渤海后,又受到遼的統治。公元1115年,女真杰出的首領完顏阿骨打稱帝,建立了金國,史稱金太祖。后歷太宗、熙宗、海陵王、世宗、章宗、衛紹王、宣宗、哀宗,共九帝,統治一百二十年。公元1234年,為蒙古軍隊所滅。

元朝是以蒙古貴族為主體的蒙漢等各族地主階級的聯合政權。公元1234年,蒙古軍隊滅金,占有淮河、漢水以北的半個中國。1271年,元世祖忽必烈定國號為“元”,1279年滅掉南宋,實現了元朝對全國的統治。

元末農民大起義動搖了元朝的統治。在這次起義中崛起的朱元璋于公元1368年在南京即皇帝位,建立了漢族地主階級的封建專制政權,國號“明”,年號 “洪武”,并于同年攻占元大都,推翻元。明朝歷太祖、惠帝、成祖、仁宗、宣宗、英宗、代宗、憲宗、孝宗、武宗、世宗、穆宗、神宗、光宗、熹宗、思宗,共十六帝,統治共二百七十六年。于1644年,為李自成農民起義軍推翻。

唐以后直至明的各朝各代,其皇位繼承制度基本沿襲舊制,并無多少特別之處。倒是清代設立的儲密制,較為特殊,故值得一書。

清是由原居住在東北遼東地區的建州女真建立起來的政權,前身是“大金”(即后金)政權,為努爾哈赤于1616年所建。1636年始改國號為清,1644年清兵入關,開始實行對全國的統治。

努爾哈赤死后,由其子皇太極繼位。不過按努爾哈赤遺訓,皇太極即位初期實行“八王共治”制度。皇太極雖有一汗之名,實際上無異正黃旗一貝勒,“有人必八家養之;土地必八家分據之,即一人尺土,貝勒不容于皇上,皇上亦不容貝勒,事事掣肘……”(《天聰朝臣工奏議》上卷)國家日常政務實際由皇太極與代善、阿敏、莽古爾泰三大貝勒共同掌管,所謂“按月分值”,國中一切機務,俱令值月貝勒掌理(參見《清太宗實錄》),皇太極沒有擅自決定軍國大計之自由。為了消除發展君權的障礙,皇太極處心積慮地打破“八王共治”的政治體制。他不斷削弱與自己爭權的三大貝勒的權力,于天聰六年(1632),終于廢除與三大貝勒“俱南面坐”的舊制,改為惟有他“南面獨坐”,確定了“汗”的獨尊地位。

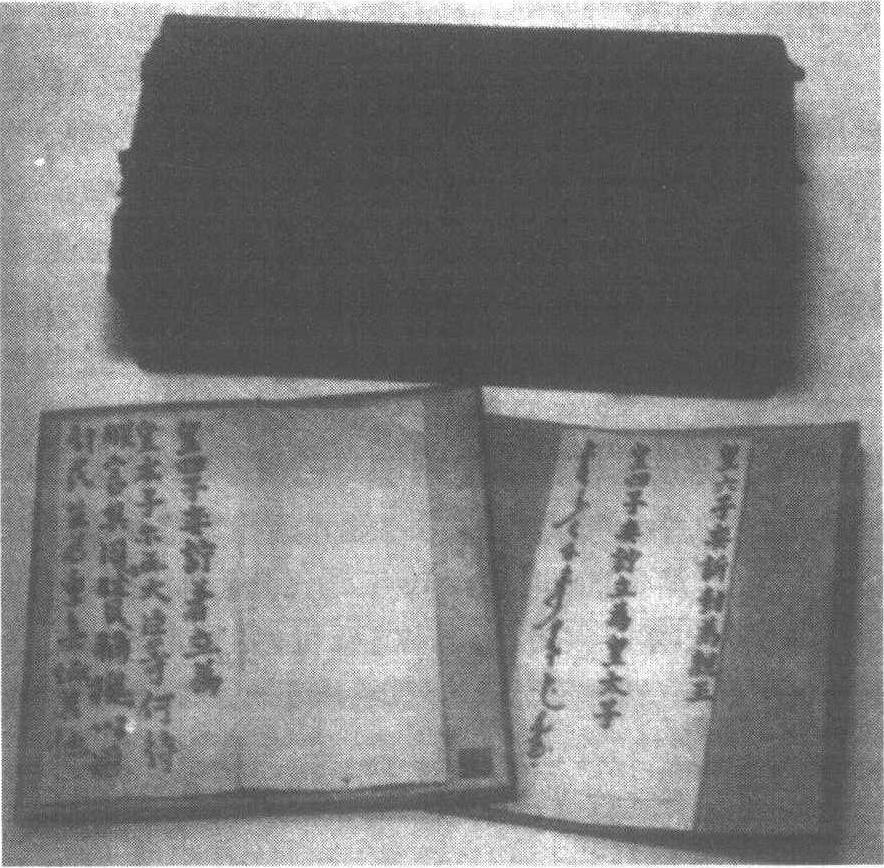

清代秘密建儲匣

清太宗皇太極死后,皇弟阿濟格與皇長子豪格等爭立,后來親貴互相妥協,立了皇太極的第九子福臨,即順治帝。順治死,遺詔第二子玄燁繼位。這些事實表明清初統治者尚沒有嫡長制的觀念,也沒有立太子的制度。康熙即位后,意識到立儲是關系到清朝統治能否長期延續的重大問題,他說:“自古帝王繼天立極,撫御寰區,必建立元儲,懋隆國本,以綿宗無疆之休。”(《清圣祖實錄》)他根據漢人立嫡長的思想和傳統作法,于康熙十四年冊立嫡長子允祁為太子,那時允祁只是一歲的嬰兒,康熙說他“日表英奇,天資粹美”,殷切期望他為異日之孝子圣帝。哪知太子允祁長大后甚失康熙所望,于是廢而立,立而廢,并導致出現了康熙末年眾皇子的儲位之爭,搞得康熙本人也是寢食不安,政局也有極大的混亂。

應該說,綿延二十年的康熙朝儲位之爭,是導致在這次爭斗中獲勝的康熙四子胤禛即位后設立儲密制(秘密立儲制度)的直接原因。奪嫡之爭的嚴酷事實,使清世宗胤禛認識到建儲問題對于進一步加強皇權的重要性,“建儲一事,理宜夙定”(《清史稿》卷九,《世宗本紀》)。他敏銳地意識到,立不立儲君是宗社大事,儲位不定,不足以系國本,不預立或者明立太子,都可能重演先朝為爭奪皇位互相殘害的悲劇,因此采用了密建儲位的辦法。

雍正元年八月,他剛即位不久,即召諸王及文武大臣。諭曰:“當日圣祖因二阿哥(皇太子允祁)之事,身心憂悴,不可殫述。今朕諸子尚幼,建儲一事,必須詳慎,此時安可舉行? 然圣祖即將大事付托于朕,朕身為宗社之主,不得不預為之計。今朕特將此事,親寫密封,藏于匣內,置之乾清宮正中世祖章皇帝御書‘正大光明’匾額之后,乃宮中最高之處,以備不虞,諸王大臣咸宜知之。”諸臣皆曰:“圣見周詳,臣等遵議。”(王氏《東華錄》,雍正三)隨后令諸臣退,親書應立太子名,各緘封錦匣收貯,留總管事務大臣掌之。從此以后,形成了清代的儲位密建制度。雍正十三年八月已丑,清世宗死,王大臣請奉大行皇帝還宮。“莊親王允祿等啟雍正元年立皇太子密封”(《清史稿》卷一○,《高宗本紀》),遂奉皇四子弘歷于當天即位,為乾隆皇帝。其合法性不容懷疑,既無輔助大臣的“僭越”,又無諸王擁戴的“威脅” ,一切政務均可獨斷。

由此可見,清世宗實行的皇儲密建制度,確是限制和削弱王公旗主干擾皇權的切實措施。它最終停止了清初自努爾哈赤至康熙玄燁期間皇位更迭之際的繼嗣之爭,成為清代中后期的“家法”。它使建儲大事完全操縱在皇帝一人手中,在一定程度上緩解了諸王旗主結黨奪嫡的火并爭斗,使皇位承襲能夠比較安穩地進行,對中央集權的連續和穩固具有一定的保證作用。

上一篇:儒雅風范—禮儀制度·雅的反面是怪異虛偽和迂腐

下一篇:儒雅風范—禮儀制度·儒雅風范的現代意義