在清朝前期,江浙一帶農業生產發展迅速,單位面積產量的增加,主要仰仗農業技術的進步。

乾嘉時期,江浦一帶的 “富農” 生產工具齊備,鋤、犁、耙、耬、耘蕩、秧馬、水車等農具,無所不有。松江府普遍使用牛耕,除草講究 “三耘” (一月之內,凡三蕩)。浙江嘉興府桐鄉縣,注意精耕細作,寧可少而精密,不可多而草率,主張少種多收。耕耘之法,又須去草務盡,培壅甚厚。實行三鏟三復,甚至四鏟也是普遍的現象,對棉花則鏟得次數越多越好。

農民特別講究施肥。根據農作物生長的不同階段所需不同養分,而施用不同成分的肥料。一般來講,第一次施肥用草籽漚的綠肥,第二次施肥用豬糞,第三次施肥使用豆餅。農民充分認識到 “種田肥壅,最為緊要”,還認識到 “人糞力旺,牛糞力長,不可偏廢”。在嘉興一帶就有 “種田不養豬,秀才不讀書,必無成功” 的民諺。

在江浙還大面積推廣雙季稻。這種技術要注意節氣早晚的掌握,有一種 “李英貴種稻之法” 曾得到推廣。

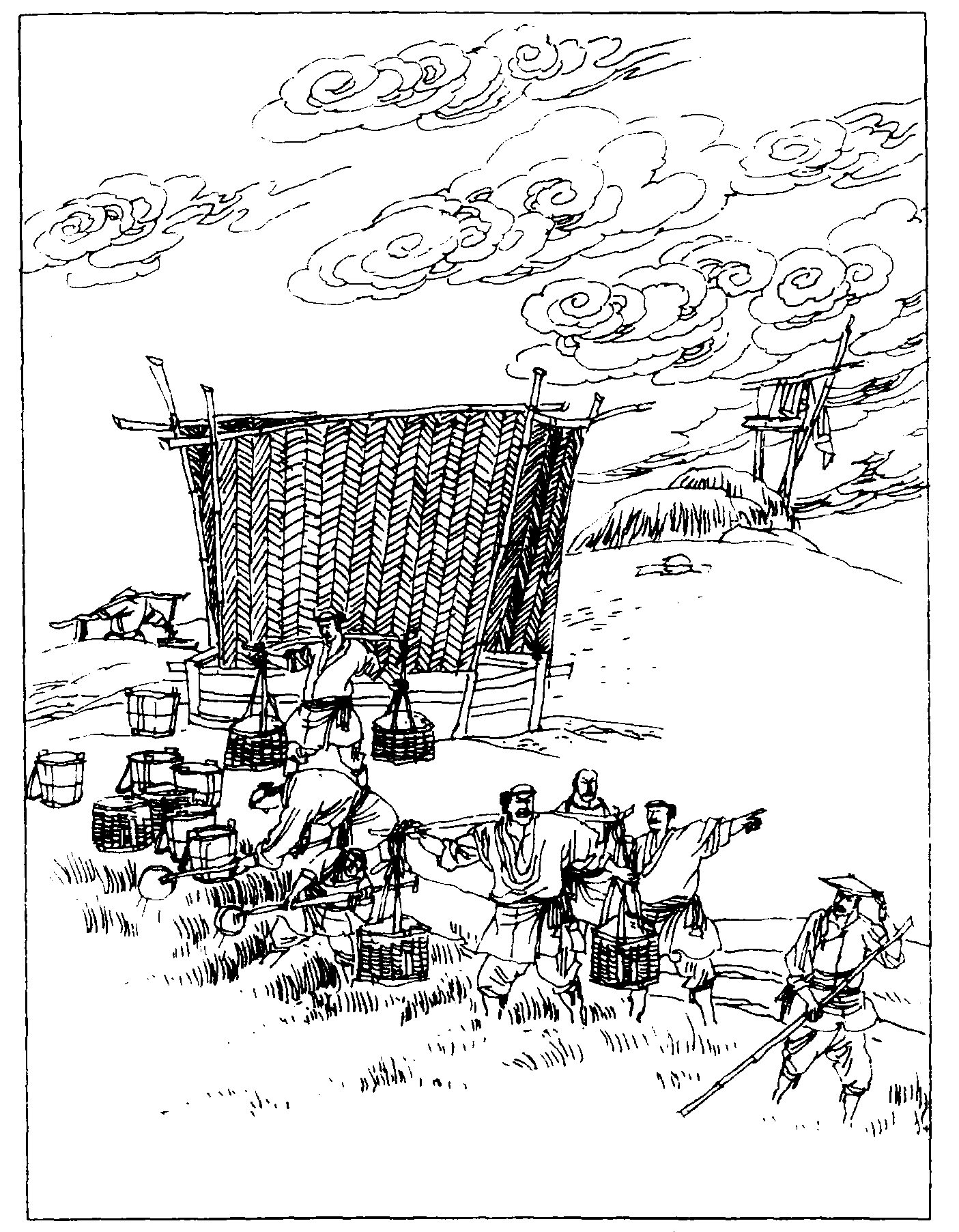

在水利灌溉方面,也有較大進步,由過去經常使用龍骨水車,進步到用單車、雙車、牛車、風車等多品種水車。

正是由于江浙一帶農民重視農業技術的提高,糧食產量大增。以嘉興府海鹽、平湖兩縣而論,以前畝產在兩石至一石五斗間。到乾嘉時期,一般田地都可畝產二石五斗,甚至更多。

江浙稻米通過運河源源不斷運到北方,運到北京,對清政權的鞏固和發展起了重要作用。

上一篇:《梅文鼎的數學成就》清朝歷史事件

下一篇:《江綢貢緞甲天下》清朝歷史事件