翰墨趣談·王獻(xiàn)之

《王獻(xiàn)之》:王獻(xiàn)之(344—386),東晉著名書法家。字子敬,羲之第七子。曾官中書令,人稱 “王大令”。性格高邁不羈,少有盛名,風(fēng)流冠時。

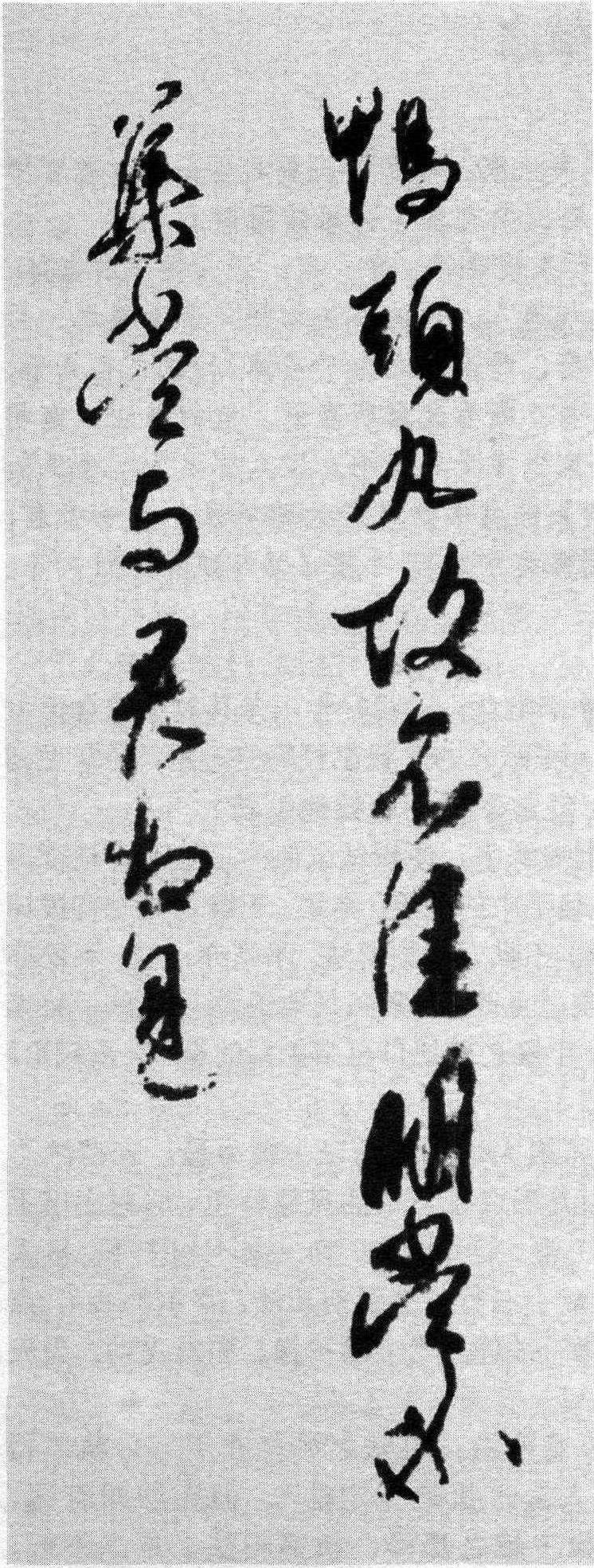

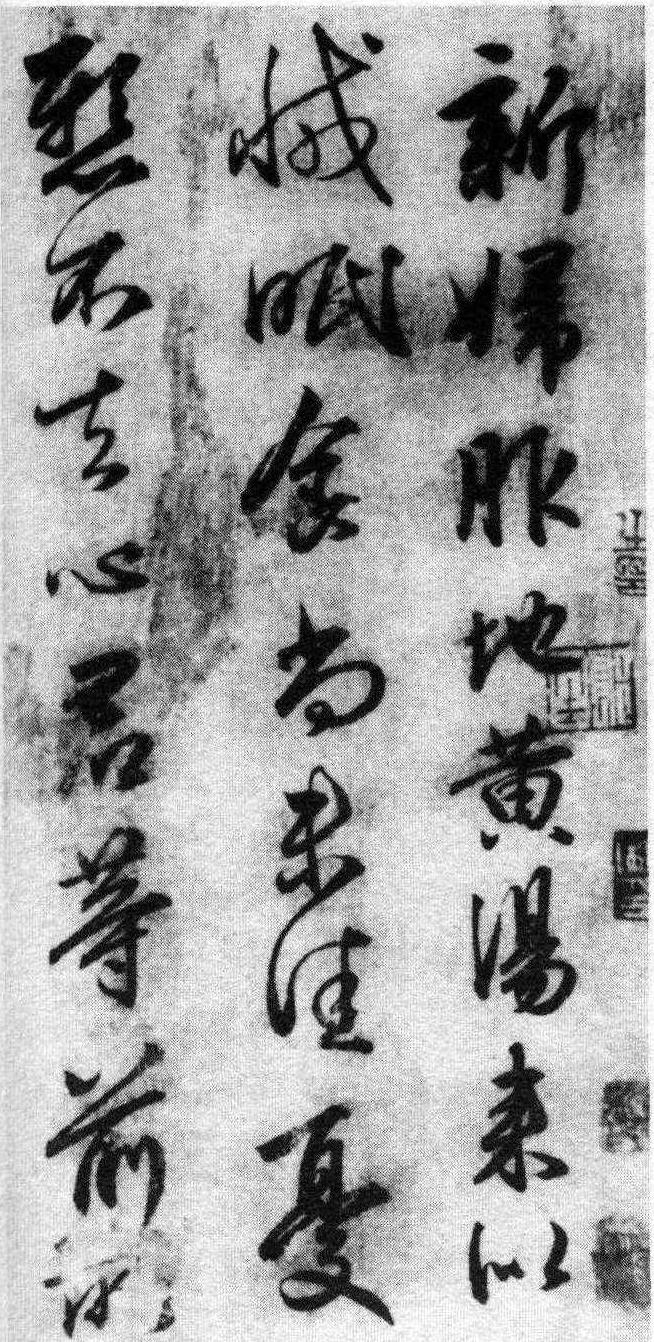

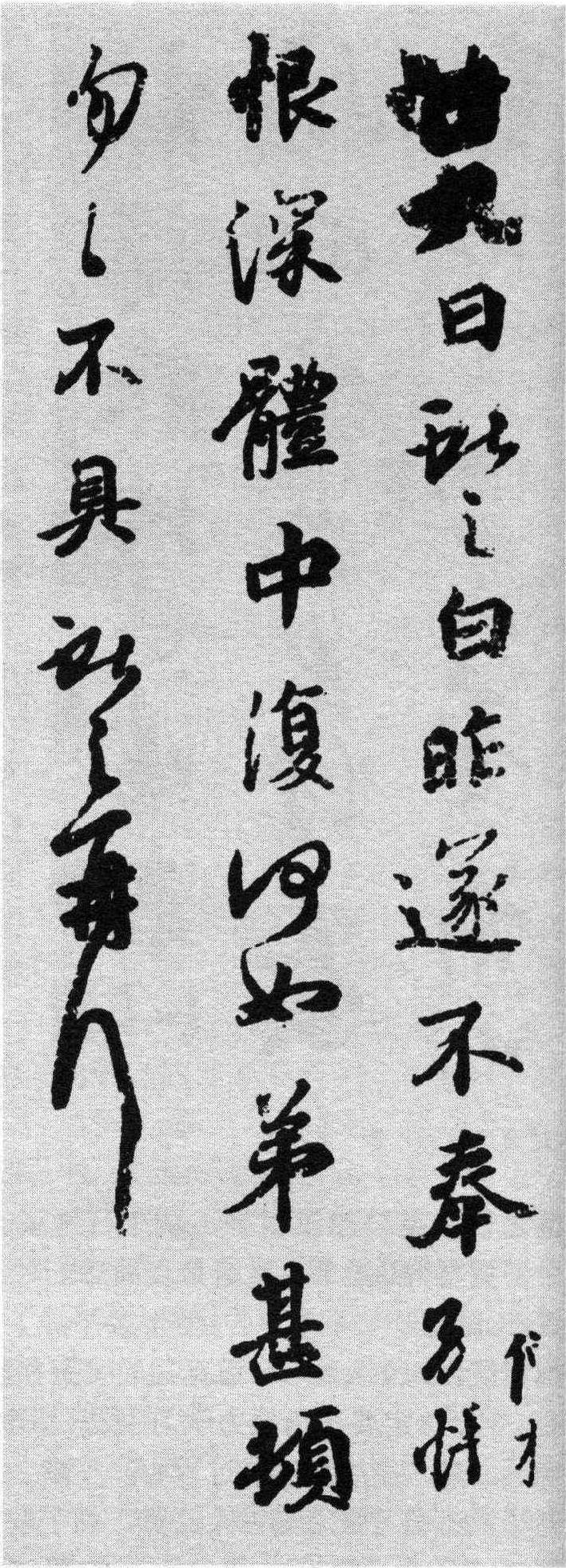

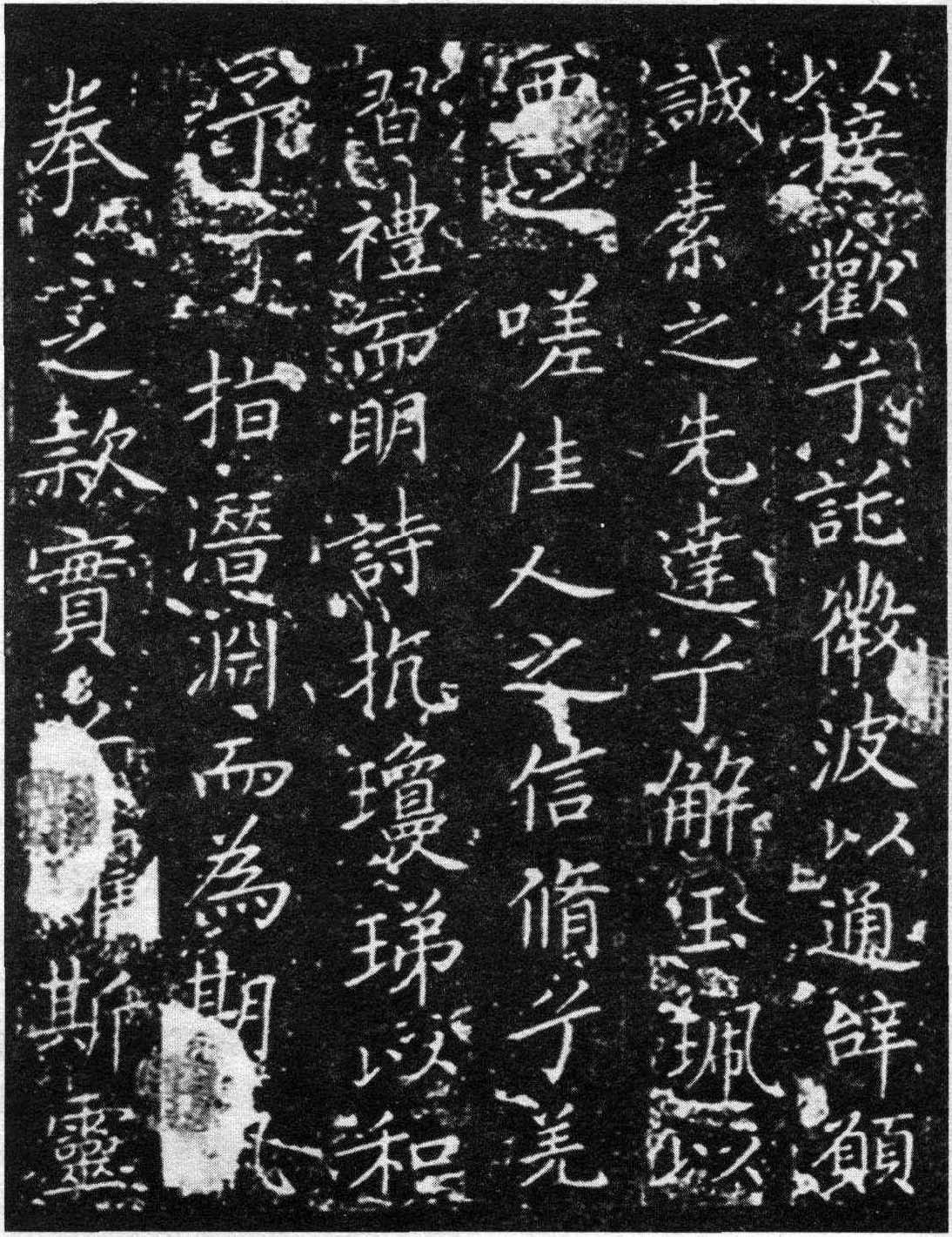

王獻(xiàn)之工書法,自幼刻苦好學(xué),后來精通行、草、隸、飛白等多種書體,尤以草書見長。其書法英俊豪邁,逸氣逼人。他的書法初師父親王羲之,后融入張芝的筆法,獨辟蹊徑,風(fēng)格一變,時人稱之為 “破體”。羲之有7子,其中就有5個有名氣,獻(xiàn)之是最突出者,頗為父母所喜愛。他的書法,南朝齊、梁時代很有地位,唐宋以來書法家也多受其影響。世人稱之為 “小王”,與其父并稱為 “二王”。張懷瓘《書斷》評其書法 “若大鵬搏風(fēng),長鯨噴浪,懸崖墜石,驚宅遺光”。傳世作品有《鴨頭丸帖》,小楷《洛神賦十三行》等。

執(zhí)筆得法

王獻(xiàn)之是王羲之第七個兒子,他才華出眾,聰明好學(xué),尤其對書法有很大興趣,表現(xiàn)出卓越的才華。年僅5歲時,王獻(xiàn)之的字就已經(jīng)寫得不錯,經(jīng)常受到夸獎。因于此,王羲之也最喜歡他,經(jīng)常手把手地教他筆法。

據(jù)說有一次,王羲之見獻(xiàn)之正在書房練字,便想試試他的執(zhí)筆,看是否得法。于是他趁獻(xiàn)之不注意,冷不防去拔他手中的毛筆。結(jié)果,王羲之并沒有拔掉兒子手中的筆。這是怎么回事呢?原來,王獻(xiàn)之執(zhí)筆得法,不高亦不低,不松亦不緊,可謂恰到好處,因此很難拔掉。羲之見此,異常高興地說道:“這孩子將來在書法上一定能大有作為。”高興之余,王羲之就把自己親手寫的楷書《樂毅論》拿出來,交給獻(xiàn)之,讓他臨摹學(xué)習(xí)。

之后不久,王獻(xiàn)之的書法就取得了很大進(jìn)步,而以小楷為最。在持續(xù)不斷的努力中,他的書法技藝日益精進(jìn),并形成了自己的風(fēng)格特色,這在小楷上表現(xiàn)得尤為突出。獻(xiàn)之的小楷寫得很工整,筋骨緊密,和父親不相上下,世人稱為“小王”。他用小楷寫成的《洛神賦十三行》,“別創(chuàng)其法,率爾師心”,點畫勁健,體勢峻拔奇巧,風(fēng)神秀逸蕭散,被評為“字畫神逸,墨彩飛動,為天下法書之冠”。

從獻(xiàn)之的這個小故事中,我們不難明白: 書法之妙全在用筆,執(zhí)筆得法,方能揮灑自如,妙趣天成。古人云 “執(zhí)筆無定法”,但無法即有法,有法方能大成。我們的學(xué)習(xí),應(yīng)該像王獻(xiàn)之那樣,執(zhí)筆得法,不高不低,不緊不松,恰到好處; 指實掌虛,五指齊力,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,自然隨意。做

《鴨頭丸帖》 晉 王獻(xiàn)之到這些,方為得法,我們才能在學(xué)習(xí)中不斷突破,日益精進(jìn)。

一點之差

王獻(xiàn)之學(xué)書之初,有父親王羲之的悉心指導(dǎo),加上自己天資聰穎,刻苦練習(xí),所以進(jìn)步很快,寫的字常常受到父輩們的夸獎。久而久之,被贊揚(yáng)聲包圍的王獻(xiàn)之便產(chǎn)生了驕傲自滿情緒,他認(rèn)為自己已然進(jìn)了藝術(shù)殿堂,寫得很好了。

這天,王羲之正在書房看書,王獻(xiàn)之推門進(jìn)來了,他手里拿著一張紙,上面寫了一個“大”字,滿懷期待地請父親過目,心想父親肯定會表揚(yáng)自己。誰知王羲之看后,一句話也沒說,只提筆在“大”字下面加了一點,“大”變成了“太”,就這樣把王獻(xiàn)之打發(fā)了出來。獻(xiàn)之站在門口,看著手里的“太”字,不知父親是什么意思,是太好,還是太差?不明所以的他不敢問父親,只好去請母親看。郗夫人仔細(xì)看了看這個“太”字,說道:“依我看這個字只有下面這一點是下了功夫的。”聽了母親的話,王獻(xiàn)之感到十分慚愧,隨即明白了父親的意思,知道自己的書法還差得太遠(yuǎn),必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、刻苦用功才行。

從此,王獻(xiàn)之學(xué)書更加勤奮努力,對自己要求也更嚴(yán)格,終于成為王家子弟中書法成就最高的一位,被譽(yù)為具有革新精神的書法家。王獻(xiàn)之性情開朗,風(fēng)流灑脫,傲視權(quán)貴,高邁不羈。他不但繼承了父親的書風(fēng),還善于變法革新,獨創(chuàng)“破體”,成為“晉書尚韻”的突出代表,對后世書壇產(chǎn)生了重要影響。

《地黃湯帖》 晉 王獻(xiàn)之

抽梁換柱

從小跟著父親學(xué)習(xí)書法的王獻(xiàn)之,天資聰穎,勤奮用功,因此進(jìn)步很快,寫出的字經(jīng)常受到父親的夸獎。王獻(xiàn)之學(xué)著學(xué)著,不斷聽到父親的夸獎,不免有些飄飄然了。他覺得自己的書法已經(jīng)趕上了父親,因此總想找個機(jī)會和父親比試比試。

機(jī)會終于來了。這天,王羲之酒后興起,在墻壁上寫了一幅字,因著急出門辦事,放下筆就匆匆走了。王獻(xiàn)之見時機(jī)已到,心下竊喜,趕緊把那幅字中的一個擦掉,又自己揮毫補(bǔ)上,完成了抽梁換柱的“壯舉”。他放下筆仔細(xì)看了看,覺得一模一樣,心想父親肯定發(fā)現(xiàn)不了,便放心滿意地回自己房間了。

王羲之從外邊辦完事回來,站到了墻壁前,他一眼就看出了那個被改動的字。羲之以為是自己沒寫好,就生氣地說: “我是怎么搞的,寫了一輩子字,這個字竟寫得這么糟。難道是我酒后一時失手才寫成這樣子的? ” 聽到父親如此說,王獻(xiàn)之嚇得不敢吭聲,等父親平靜下來以后,他才去向父親承認(rèn)自己的過失,把實情告知了父親。知道真相的父親并沒責(zé)怪他,這讓他更感到慚愧,并暗下決心:今后一定要加倍努力學(xué)習(xí)書法,爭取早日趕上甚至超過父親。

果然,在后來學(xué)書過程中,王獻(xiàn)之更加刻苦用功,他除了虛心學(xué)習(xí)父親的書法,還學(xué)習(xí)張芝等古人前賢,終于取得了突出的成就,和父親一起被世人并稱“二王”; 有的地方,還真的超過了父親,飄逸秀美,別具一格。

獻(xiàn)之遇仙

天資聰慧、才華逼人的王獻(xiàn)之,傾其一生,在書法上取得了卓越的成就。但剛開始學(xué)習(xí)書法的他,各方面的表現(xiàn)也很一般。尤其是學(xué)書之初,他刻意臨摹父親的書法,總是跟在父親后面亦步亦趨,而沒有自己的面貌。

相傳有一次,王獻(xiàn)之正在會稽山上閑轉(zhuǎn),忽然見到一位仙人,披云駕霧,飄然而下。只見這位仙人左手拿紙,右手拿筆,要將紙筆贈送給王獻(xiàn)之。王獻(xiàn)之感到十分奇怪,問道:“您姓什么?從什么地方來?您的筆法是誰傳給您的? ”仙人答道: “我家住在象外,我姓 ‘不變’,叫 ‘常定’,我的筆法和我本人一樣,是我自己的,不是別人傳的! ” 聞聽此言,王獻(xiàn)之微微一震,他覺得仙人說得很有道理。的確,每個人的書法都應(yīng)該是自己的,都應(yīng)該表現(xiàn)出自己的風(fēng)格和個性。有所領(lǐng)悟的王獻(xiàn)之還想和仙人談?wù)摚娫骑h霧散,仙人瞬間消失得無影無蹤。

回到家后,王獻(xiàn)之立即燒毀了自己以前寫的字,拿出仙人贈送的紙筆,決心重新學(xué)起,不再跟著別人跑,而要寫出自己的風(fēng)格和特點。他覺得張芝的書法很有特色,就找來他的法帖,努力學(xué)習(xí)他書法中的氣韻,并結(jié)合自己的思考加以變通。最后,王獻(xiàn)之終于形成了自己的書風(fēng),寫出的字英俊豪邁,氣勢磅礴,世稱 “破體”。

《廿九日帖》 晉 王獻(xiàn)之

勸父改體

王獻(xiàn)之年少時,不但寫得一筆好字,對書法理論也有深入研究,并悟出了許多書法道理。尤為突出的一點是,他通過分析草書和張芝的書法,得出了自己對于草法發(fā)展的觀點,很有價值。因于此,他曾大膽勸說父親改變書體。事情是這樣的:

有一天,獻(xiàn)之對父親說: “父親十分喜歡章草書,寫得很到家。但孩兒斗膽一句,我覺得章草書法氣勢不夠開闊,沒有達(dá)到宏闊飄逸的程度。最近,我看了不少張芝等人的草書,也接觸了一些民間書法,經(jīng)過分析研究,我認(rèn)為今草比章草要好,它介乎章草和狂草之間,具有縱橫的意趣和奔放的氣勢,打破了傳統(tǒng)書法的局限,頗為新奇。況且,世間萬事萬物,都在不停地發(fā)展變化。章草已不適宜于時代,早該被取而代之,只有今草才是草書發(fā)展的新方向。所以,我斗膽向父親建議,請您改變書體,由章草轉(zhuǎn)向今草。我的看法是否正確,請父親指教! ” 王獻(xiàn)之這番話,說得王羲之驚喜萬分,他心想:這小子果然天分高,進(jìn)步快。這些我怎么就沒去想呢?王羲之贊揚(yáng)了兒子這種創(chuàng)造性的想法,鼓勵他再接再厲,并欣然同意接受他的建議。

從這以后,王羲之開始全力投入今草書法。他集前人筆法之大成,并努力創(chuàng)新,終于日有所成。后來,王羲之的今草書法達(dá)到了登峰造極的境界,“天資秀媚,神奇超妙”,成為后代尊重和師法的典范。

獻(xiàn)之拒書

王獻(xiàn)之的書法在東晉時名氣很大,僅次于他父親王羲之,因此,求他寫字的人非常多。但王獻(xiàn)之卻有個怪癖,就是輕易不給人寫字,即或權(quán)貴逼迫,也不改初衷。因此,流傳至今,我們所能見到的王獻(xiàn)之的書跡并不多。

相傳,東晉太元年間,新修了一座太極殿,需要在殿上題寫匾額。當(dāng)時,謝安任宰相,王獻(xiàn)之為長史。當(dāng)時的王獻(xiàn)之書法名氣非常大,所以謝安想請他給太極殿題寫匾額,好以此作為萬世之寶。謝安知道王獻(xiàn)之輕易不會答應(yīng)題字,便想了一個主意。

這天,謝安派人請王獻(xiàn)之去他府上做客,他擺上了美酒佳肴,招待得很殷勤。席間,謝安試探性地向王獻(xiàn)之談起了當(dāng)年韋誕題寫凌云臺匾額的事,想以此暗示王獻(xiàn)之,使之領(lǐng)會自己的意思。誰知不談此事還好,一談便觸怒了王獻(xiàn)之。王獻(xiàn)之發(fā)起了脾氣,他嚴(yán)肅地對謝安說“韋仲將是魏國的大臣,怎么會有他懸梯題匾的事情?簡直令人難以置信! 如果真有這樣的事,魏國天下不會長久便可想而知了! ”聞聽此言,謝安非常驚異,再也不提讓王獻(xiàn)之題寫太極殿匾額的事了。

各得其半

王獻(xiàn)之書名越來越大,也越來越受到世人的推崇。他諸體皆妙,尤以草書為最。其草書不但借鑒了張芝的妙處,還加進(jìn)了父親的筆法,又用筆外拓,俊逸豪邁,別有一番韻味。時人都把王獻(xiàn)之的草書視為珍寶,只要能得到一幅,哪怕只是一小幀,也珍藏起來,高興得不得了。

相傳有一天,王獻(xiàn)之正在一家酒館飲酒,卻見兩個拿著幾尺精制白絹的少年走了進(jìn)來。兩少年嘴里連聲說著要拜見書法家王獻(xiàn)之。王獻(xiàn)之微微一怔,抬眼看那白絹,但見柔軟潔白,頓時書興大發(fā),要過筆墨,馬上就在白絹上揮毫?xí)鴮懀P起墨落,行云流水。寫完,王獻(xiàn)之扔下筆,得意地踱出了酒館。

王獻(xiàn)之剛一出門,兩少年便爭起了白絹。兩人你奪我搶,毫不相讓,一直追逐到門外。結(jié)果,好端端幾尺白絹和寫在上面的王獻(xiàn)之的絕妙草書,被撕成兩半。兩人各得一半,才欣喜而散。

《洛神賦十三行》 (局部) 晉 王獻(xiàn)之

上一篇:信札趣談·王朝聞

下一篇:翰墨趣談·王羲之