一儒家道統—理想“中國論”·承先啟后—道統之古今論·先王崇拜

尊祖敬宗的祖先崇拜與先王崇拜密切相關,華夏民族以傳說中的三皇五帝作為祖先,其中道德高尚、功績卓著的堯、舜及其后繼者禹、湯、文、武、周公等,一直成為儒家崇拜的偶像。

儒家認為,先王的人格最為完美。孔子對堯、舜、禹、文、武、周公極其崇拜。他說:“大哉堯之為君也!巍巍乎!唯天為大,唯堯則之。蕩蕩乎,民無能名焉。巍巍乎其有成功也,煥乎其有文章!”(《論語·泰伯》)“巍巍乎,舜禹之有天下也,而不與焉!”(同上)“禹,吾無間然矣。菲飲食而致孝乎鬼神,惡衣服而致美乎黻冕,卑宮室而盡力乎溝洫。禹,吾無間然矣。”(同上)

傳說中的堯、舜禪讓、大禹治水等傳說鮮明地表現了原始道德觀念的民主性和人民性,而帶有較多氏族制殘余的西周社會又較多地繼承了原始社會的仁愛、勤勞、勇敢等道德觀念。孔子繼承了原始共產主義社會的一些優秀道德品質,總結、發展了自傳說中的堯舜以來歷代賢君圣王和進步思想家的道德思想,第一次建立了包括一系列道德規范、道德理想、道德修養、道德教育、道德評價等內容在內的比較完整的倫理思想體系。他以“周之德”為“至德”,對周公的才能德行極其贊賞,甚至在夢中也想著見到周公。在儒家思想家的眼里,沒有私有制的原始社會的道德是最高尚的,原始部落領袖的人格是最完美的。以后的圣明君王繼承了他們的道德思想,成為人們道德上的楷模。他們是儒家理想的“完人”—“圣人”。

先王不僅道德完美,而且聰明絕頂,功績卓著。先王之道,即先王的學說,尤其是社會政治學說,具有順天愛民、施行仁政德治的鮮明特點。

關于順天愛民,儒家認為,古代帝王都是接受天命統治人間的。“天之生大圣人也不數”(韓愈《對禹問》),“天授人以圣賢才能,非使自有余而已,誠欲補其不足者也”(韓愈《諍臣論》)。從有巢氏、燧人氏、伏羲氏、神農氏直到堯、舜、禹、湯、文、武、周公,都是肩負上天所賦予的補救下民之不足的重任,為民創利去害的:“古之時,人之害多矣,有圣人者立,然后教之以相生相養之道。寒然后為之衣,饑然后為之食。”“木處而顛,土處而病也,然后為之宮室。”“為之醫藥以濟其夭死,為之埋葬祭祀以長其恩愛。”“為之工以贍其器用,為之賈以通其有無。”(韓愈《原道》)圣人“為之禮以次其先后,為之樂以宣其壹(抑)郁,為之政以率其怠倦,為之刑以鋤其強梗。相欺也,為之符璽、斗斛、權衡以信之;相奪也,為之城廓甲兵以守之”(同上)。一切都是先王(“圣人”)創造的。這是典型的圣人史觀,但在肯定杰出人物的作用上還是有一定價值的。

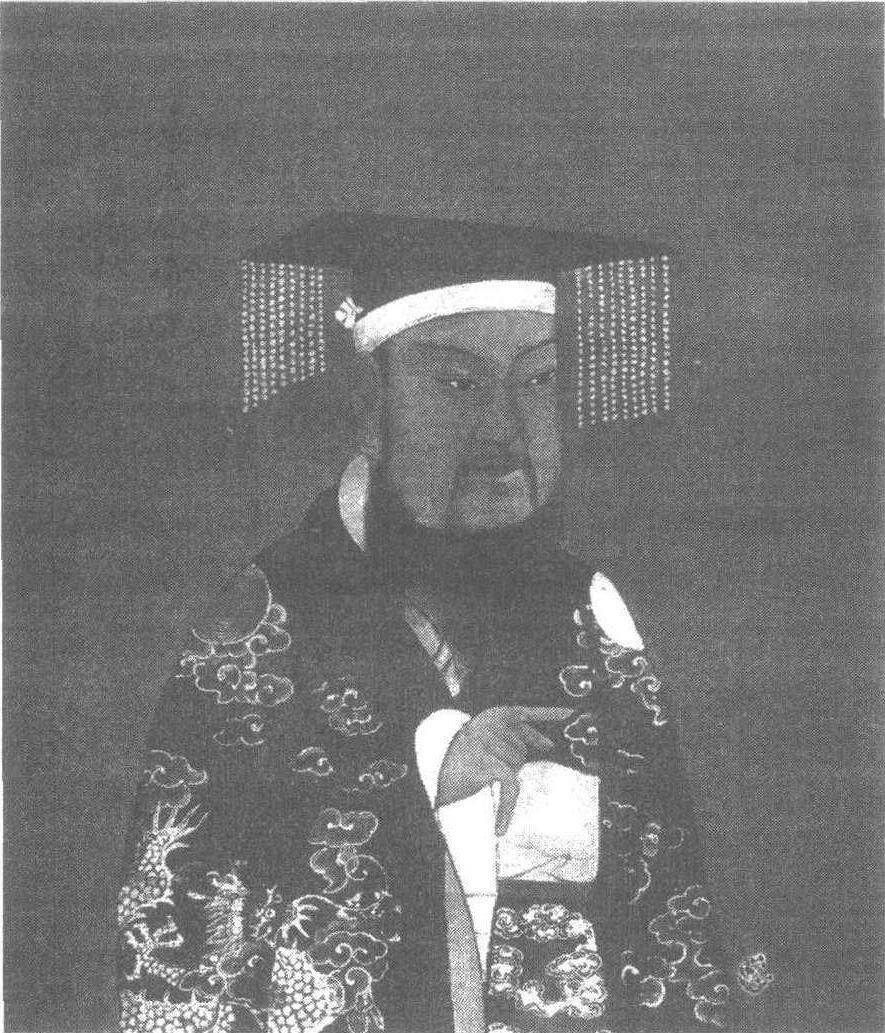

周武王像

如果說,儒家的圣人(先王)史觀消極成份較多的話,那么其重民、愛民思想則具有重要的積極意義。商代統治者稱“帝立子生商”(《詩經·商頌》),商王就是上帝在人間的代理人。周人滅商后,提出了“天命靡常”(《詩經·大雅·文王》)的天命轉移論,認為天命是可以改變的,“敬德”是受命的根據,“保民”是天命的體現。上天根據國君的表現—是否崇尚德政、依德行事等,以及人民的意愿,決定是否授予天命。上天是尊重民意的,“民之所欲,天必從之”(《左傳》襄公三十一年引《泰誓》)。上天根據民意判斷國君的表現:“天視自我民視,天聽自我民聽。”(《孟子》引《泰誓》)國君只有“敬德”、“保民”,才能“享天之命”(尚書·多方》)。周公把“天命”、“敬德”、“保民”三者聯系起來,以“敬德”作為“受命”的根據,以“保民”作為“天命”的體現,并認為,先王都是“以德配天”的典范,主張像先王那樣“明德”,以“祈天永命”(《尚書· 召誥》)。《尚書· 康誥篇》記載周公教訓康叔道:文王為什么能開創王業? 因為“惟文王之敬忌,乃裕民。文王明德慎罰,不敢侮鰥寡”。據《左傳》哀公十一年記載,周公定賦稅有三個原則:施恩惠要厚,用民力要平,收租稅要輕。孔子以文王、周公事業的繼承者自居,認為“文王既沒,文不在茲乎”(《論語·子罕》)?他要求統治者“泛愛眾”,“敬事而信,節用而愛人”(《論語·學而》),役使人民要合乎道理(“使民也義”),不誤農時,“擇可勞而勞之”(《論語·堯曰》)。要奉行舜的“無為而治”,減輕賦稅,不要對老百姓橫征暴斂、粗暴干涉。要“因民之所利而利之”,即通過減輕剝削,提高勞動者積極性的方法使人民富起來,這就叫“惠而不費”。孟子進而提出“民為貴”的口號,要求統治者施行仁政,處處想到老百姓的痛苦,做到“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,“樂民之樂”、“憂民之憂”(《孟子·梁惠王下》),這樣,治理天下就會像在手心運轉那樣容易了。

關于仁政德治。“先王能修禮以達義”(《禮記·禮運》),“先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣”(《孟子·公孫丑上》)。禹惡旨酒而喜好善言,湯堅持中正之道,任用賢人不拘于一定之規。文王視民如傷,追求真理,毫不自滿,努力不懈。武王不輕侮近者,不忘記遠者。周公一直思考著兼學夏、商、周三王,實施禹、湯、文、武的方針。“其有不合者,仰而思之,夜以繼日;幸而得之,坐以待旦。”(《孟子·離婁下》)先王正是以自己的美好德行關心下民、引導下民,以實現天下大治的。“先王見教之可以化民也,是故先之以博愛,而民莫遺其親;陳之以德義,而民興行;先之以敬讓,而民不爭;導之以禮樂,而民和睦;示之以好惡,而民之知禁。”(《三才章》)

這種重視身教、以身作則的做法,是古代社會政治思想的精華,對孔孟以及后世儒家產生了極大影響。他們自覺地以先王為榜樣,把“法先王”作為自己為人處世、立身治國的準則。孔子認為“先王之道斯為美”(《論語·學而》),以文王之道的繼承者自命:“文王既沒,文不在茲乎? 天之將喪斯文也,后死者不得與于斯文也;天之未喪斯文也,匡人其如予何?”(《論語·子罕》)他公開宣稱:“周之德,其可謂至德也矣。”(《論語·泰伯》)“周鑒于二代,郁郁乎文哉!吾從周。”(《論語·八佾》)“如有用我者,吾其為東周乎!”(《論語·陽貨》)孔子以后的大儒,從孟子、董仲舒、王充到韓愈、張載、程朱等等,無不“祖述堯舜”、“憲章文武”(《中庸》),主張“法先王”,認為“天以天下予堯舜,堯舜受命于天而王天下”(《董仲舒《春秋繁露·堯舜不擅移湯武不專殺》)。“道之大原出于天,天不變,道亦不變。”(《舉賢良對策》)荀況主張“法后王”,認為“王者之制,道不過三代,法不貳后王。道過三代,謂之蕩(荒唐);法貳后王,謂之不雅(正)”(《荀子·王制》)。“欲知上世,則審周道。”(《荀子·非相》)“百家之說,不及后王,則不聽也”(《荀子·儒效》)。五帝以上,人名都不可靠;五帝本身,政事全無記載;禹湯的政事有記載了,但不如周代詳細。荀子反對效法沒有理論根據的堯舜之前的先王之道,主張效法到周為止的三代之“后王”,這與孟子的“法先王”其實并無本質區別。事實上,荀子在《非十二子》中就批判了“不法先王”的主張,認為“不可以為綱紀”,提出“上則法舜禹之制,下則法仲尼、子弓之義”。所以,法先王是儒家的共同特點。他們竭力美化從堯舜禹湯到文武周公的先王之道,視為至善至美的楷模。一切政治倫理行為,都要效法先王。朱熹還認為,帝王心術好壞,對社會歷史的發展能起著決定的作用。三代之所以至善、光明,是由于三代帝王的心術合乎“天理”。“規矩,方圓之至也;圣人,人倫之至也。欲為君,盡君道;欲為臣,盡臣道。二者皆法堯舜而己矣。不以舜之所以事堯事君,不敬其君者也;不以堯之所以治民治民,賊其民者也。”(《孟子·離婁上》)他們“言必稱堯舜”(《孟子·滕文公上》),“述而不作”,在注釋、引申先王之道中表達自己的社會政治思想,“非堯舜之道,不敢以陳”(《孟子·公孫丑下》),甚至規定:“非先王之法服不敢服,非先王之法言不敢道,非先王之德行不敢行。”(《孝經·卿大夫》)

商湯像(清乾隆年制《歷代帝王像真跡》)

儒家“法先王”的結果,一方面有利于人們尊重文化傳統,總結、繼承以往社會、政治、倫理思想中的有益成分特別是仁政德治思想,這有利于緩和階級矛盾,促進社會進步,對于中國封建社會的鞏固和發展起了重要作用。但另一方面,由于凡事“法先王”、“述而不作”、以先王(圣人)之是非為是非(南宋之前,以孔子之是非為是非;南宋之后,以朱熹之是非為是非),也嚴重地扼殺了人們的創造性,妨礙了學術的發展,阻礙了思想進步。許多立志改革的思想家,都要遇到“法先王”傳統的頑強阻撓。“祖宗之法不可變”、“利不十,不變法”,成了守舊思想的護身符。在中國歷史上,變法者很少有好的結果,就與“法先王”的思想傳統密切相關。

上一篇:儒學與道教·論儒道的相異與相融·儒道互補

下一篇:儒學與道教·對修身養性的強調·克己復禮與道法自然