關于描寫《福建省·廈門》古詩詞賞析大全

廈門,是一座美麗的海港城市,素有“海上花園”之稱。廈門風景如畫,集山、海、巖、洞、寺、園、花、木諸種神秀于一體。“一城如花半倚石,萬點青山擁海來”這兩句詩,概括了廈門風光的特點。廈門的鼓浪嶼以 “音樂島”馳名中外,島上有日光巖、鄭成功水操臺和紀念館。廈門也是一個英雄城市,明代抗倭明將戚繼光和明末愛國將領鄭成功都在廈門留下了氣壯山河的英雄事跡。廈門的名勝古跡還有千年古剎南普陀寺、集美鰲園等。

偏師春盡渡澎湖,圣主初分海外符。

鼙鼓數聲雷乍發,舳艫百尺浪平鋪。

爭傳日下妖氛惡,那管大邊逆旅孤。

為道凱歌宜早唱,江南五月有莼鱸。

[詩名] 廈門題壁

[作者] 施德政,明代江蘇太倉人,為戚繼光部下抗倭將領。此詩鐫刻在廈門萬石巖天界寺長嘯洞壁。詩描寫當時明代水師的雄壯軍容和抗擊倭寇同仇敵愾的志愿。

[注釋] ●偏師: 一部分軍隊,指戚繼光的水師。●澎湖:廈門與澎湖列島隔海峽相望,此處指廈門海面、海峽。●圣主:明君,指當時明朝皇帝。●海外符:調兵至海上作戰的軍符。●鼙鼓:古代軍中所用的鼓。●舳艫:舳,船頭;艫,船尾。兩字合用代指船舶。這句意思是百尺長的龐大戰船在風浪的海面上鋪開。●妖氛惡:指倭寇囂張的氣焰。●莼鱸:莼,植物名,又名苴菁。鱸:魚名,產于松江縣。此處用江南莼鱸形容江南的物產豐富,風光明媚。作者是江蘇太倉人,當地正是盛產莼、鱸的魚米之鄉,說明作者充滿早日凱旋的必勝的信念。

鎮波壓浪屹滄溟,北討東征凜凜風。

家國山河明月共,心牽兩岸魂飛縈。

[詩名] 廈門鄭成功塑象

[作者] 王樹遠

[注釋] ●鄭成功: 明末南安人,鄭芝龍之子,初名森,明唐王賜姓朱,改名成功。崇禎末年,京師被陷,唐王在福州稱帝,鄭成功以廈門為根據地,打起抗清大旗,并屯兵鼓浪嶼,積極操練水師,準備進入臺灣。清兵南下福建,其父鄭芝龍降清,鄭成功繼續抗清,桂王封為延平郡王。他率師自廈門進軍臺灣,經過8個月戰斗,終使荷蘭殖民者投降,收復了臺灣。

我自舟山來,普陀又普陀。

天然林壑好,深憾題名多。

半月沉江底,千峰入眼窩。

三杯通大島,五老意如何?

[詩名] 游南普陀

[作者] 郭沫若

[注釋] ●我自二句:作者1962年訪浙江普陀山后,又游廈門普陀寺,故稱“普陀又普陀”。●半月沉江底:廈門南普陀以素食聞名,這是素席上的一道名菜,即半片香菰沉于碗底,猶如半個月亮映在江底。●三杯通大道:用李白詩成語:“三杯通大道,一斗合自然。”(《月下獨酌四首》之二)作者詩后跋云:“游南普陀寺三杯后題此。”●五老:席間有道名素菜,稱“五老點頭”;因南普陀背后五老峰而得名。此句語意雙關,兼指菜肴與山名。

開元寺

雕檐畫角緲氤氳,五老寤情春醒深。

唱鵲頻舌驚樹杪,笑佛默語感時恩。

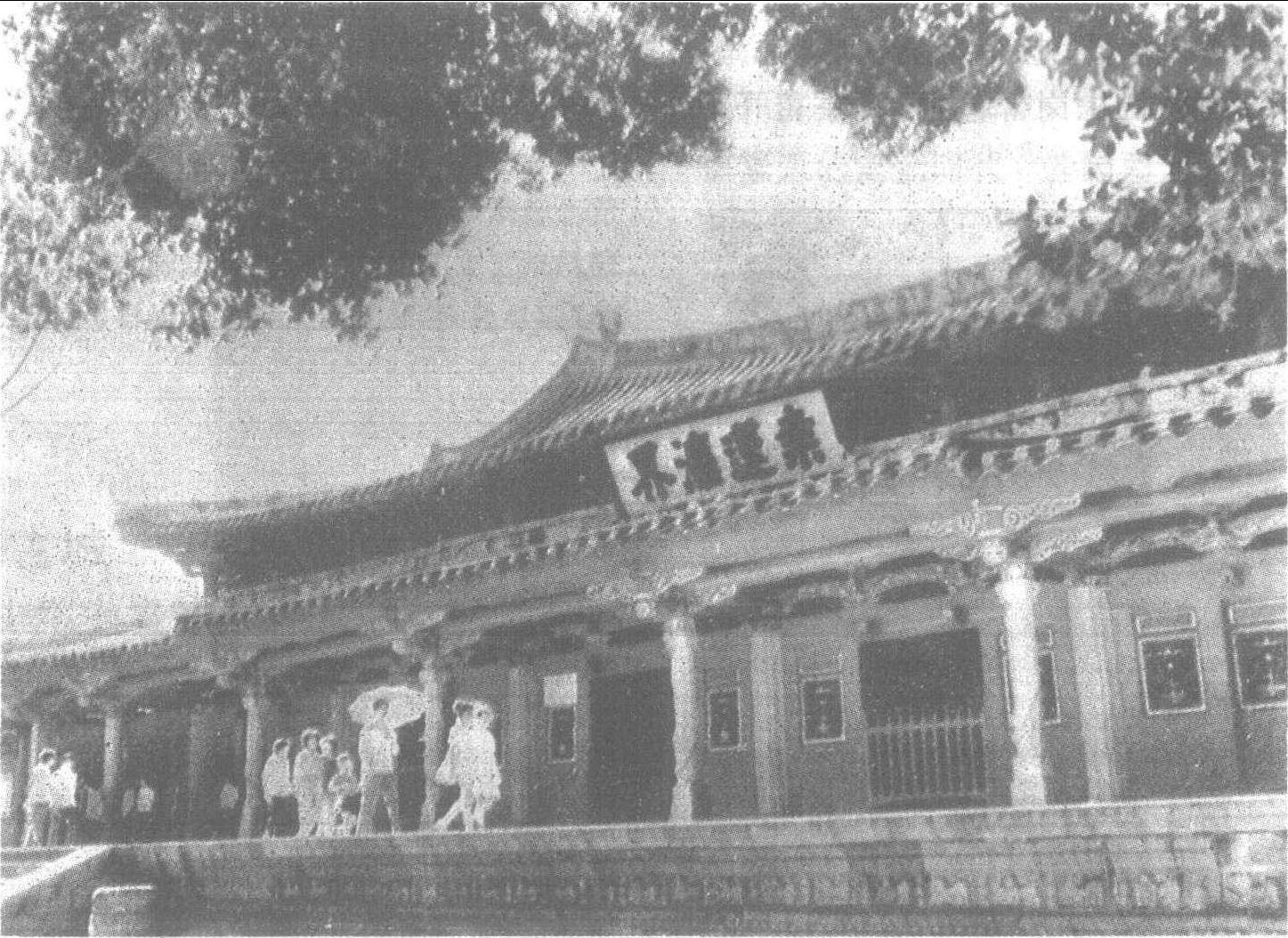

[詩名] 廈門南普陀寺

[作者] 王樹遠

[注釋] ●南普陀寺: 閩南佛教勝地,是始建于唐代的一座千年古剎,初名普照寺,五代時改名泗洲院,宋代恢復原名,元明以后歷有興廢。清康熙年間,鎮守廈門的靖海將軍施瑯重建,改名“南普陀”至今。有前殿、大雄寶殿、大悲殿和藏經閣等建筑。其中大悲殿建于石砌殿基,為混凝土仿木構建筑,八角三層飛檐,頗為壯觀,其他殿宇也是金碧輝煌。●五老:南普陀寺所在的五老山。五老山五峰并列,巍峨云漢,號稱“五老凌霄”,山上松竹蒼翠,巖壑幽美,名山古剎,相得益彰。半山有太虛亭,登臨遠眺廈門港,山風海濤,風景壯麗。●感時恩:70年代以來海內外同胞、僑胞,歸國進香者越來越多,南普陀寺香火日盛一日,故詩人說菩薩也要感謝時代給予的恩澤。

鏡波炫色畫樓威,花木繁蔭簇繡堆。

無限風光無限情,鰲園魂耀萬年輝。

[詩名] 集美鰲園

[作者] 王樹遠

[注釋] ●集美鰲園:是廈門的一處名勝,在集美鎮潯江之濱,原為鰲王宮。集美是愛國華僑陳嘉庚的故鄉,1950年他出資興建鰲園,歷時4年始成。鰲園大門內是一長廊,兩廂壁上石刻歷史故事人物等浮雕,形象生動。園中央有集美解放紀念碑,碑南是陳嘉庚先生之墓。

上一篇:關于描寫《北京市·盧溝橋》古詩詞賞析大全

下一篇:關于描寫《廣西壯族自治區·疊彩山(風洞山)》古詩詞賞析大全