詩詞鑒賞《辛棄疾·鷓鴣天》有客慨然談功名①,因追憶少年時事,戲作

辛棄疾

有客慨然談功名①,因追憶少年時事,戲作

壯歲旌旗擁萬夫②,錦襜突騎渡江初③。燕兵夜娖銀胡䩮④,漢箭朝飛金仆姑⑤。 追往事,嘆今吾,春風不染白髭須⑥。卻將萬字平戎策⑦,換得東家種樹書⑧。

【鑒賞】 這是作者描述自己抗金而獲悲劇遭遇的感懷詞。

上闋描寫年輕時在敵占區的抗金斗爭。

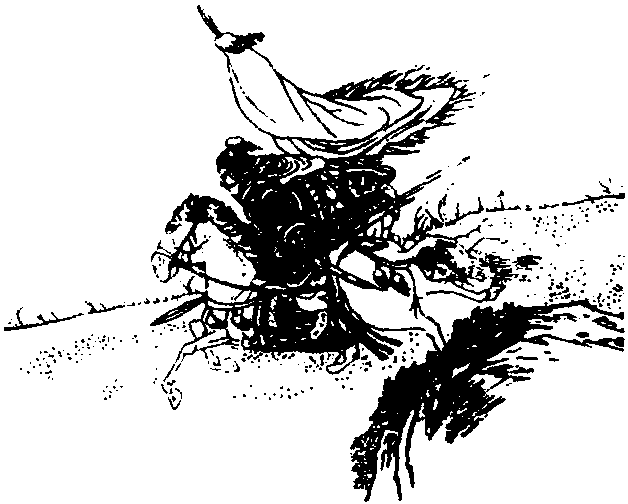

宋高宗紹興三十一年 (1161),金主完顏亮率金兵南侵江南,后方空虛,北方敵占區人民乘機起義抗金。山東農民耿京即領導了一支二十余萬人的起義隊伍,聲勢最為浩大。時年二十二歲的辛棄疾也組織了兩千多人歸附耿京,為耿京部掌書記。辛建議耿與南宋取得聯系,以便配合戰斗。次年正月,耿派辛等十余人到建康 (今南京市) 謁見高宗。高宗授耿為 “天平軍節度使”,授辛為 “承務郎”。辛等在返回途中聽到張安國殺害耿京、投降金人以及義軍主力潰散的消息,立即在海州組織了五十名勇敢義兵,直赴濟州活捉了張安國,再向張部宣傳民族大義,然后帶領這支上萬人的隊伍,押著張安國馬不停蹄地星夜南奔,渡過淮水才得以片刻休息。到臨安 (南宋都城,今浙江杭州) 把張安國獻給了南宋朝廷正法。辛棄疾這種忠心為國、智勇過人的傳奇般英雄行為,在當時的文臣武將中是絕無僅有的。這就是上闋的背景故事。

首兩句描寫自己年輕時參加領導抗金義軍,在萬方多難中率萬余人擒獲叛徒張安國,并用騎兵將其押送過淮河、長江。后兩句描寫南奔時突破金兵的防線,和金兵戰斗,緊急時刻用箭射退金兵的悲壯場面。“擁” 字和 “飛” 字表示動作之果敢、迅速,并從旌旗、軍裝、兵器上加以烘托,將戰斗場面寫得如火如荼,有聲有色,極富感染力。

下闋敘述眼下不受重用而虛度歲月的感嘆。

宋高宗并沒有抗金的決心,只圖茍安,又畏懼起義軍。辛棄疾南歸后,義軍被解散,他本人被任命為 “江陰僉判”,僅為一個地方助理小官。這使辛棄疾等大為失望。后來他在南宋地盤上先后做了二十多年的地方官吏,因進行練兵籌餉等北伐準備活動,常被彈劾,罷官家居江西上饒、鉛山的時間也接近二十年。由于時時、處處受到投降派的制肘和打擊,他報效國家的壯志難酬。本詞就是他晚年家居時,碰到客人和他談起建功立名的事,引起他回想從青年到晚年的經歷而作的。

下闋首三句,靈活地從上闋的憶舊引出下闋的敘今。先是今昔對照,一“追” 一 “嘆”,飽含多少歲月,多少挫折,多少委曲。然后申明 “嘆” 的內容,草木經春風的吹拂能由枯變綠,人的須發在春風中卻不能由白變黑。“春風不染白髭須”,感嘆的是年老不能回到青春,歲月虛度實在可惜。“白髭須” 和上闋的 “壯歲” 對照,不甘心年老須白,言外溢出壯志未能拋卻之意,感慨極為深沉。尾兩句以鮮明、生動、典型的形象,突出自己的理想與當今的現實之間存在的尖銳矛盾,突出自己一生不受重視、不受重用的政治悲劇。從而將上三句撫今追昔的感嘆引向更為深化、極端沉痛的地步。自己多次上書,每次都是寫上一萬多字的 “平戎策”,卻絲毫不能打動投降派,也就絲毫不起作用。倒不如拿來向出書的東家換一本種樹的書,讓前人種樹后人乘涼,還有一些實用價值! 兩句意境既沉痛又悲壯,聯系辛棄疾的文才武略、英雄事跡來看,實在令人扼腕不已。

全詞上闋雄壯,氣蓋一世; 下闋悲涼,傷心透骨。是作者最有分量的小令詞。

上一篇:《柳永·鶴沖天》翻譯|原文|賞析|評點

下一篇:《姜夔·鷓鴣天》翻譯|原文|賞析|評點