博大精深的宋明理學·性論集成·情意志:心理活動種種

在朱熹心性學說中,情、意、志是心之所動、所發、所之,因而屬于心理活動范圍。也許由于朱熹重視“未發”之性的涵養功夫,或許因為情、意、志可以省察、體驗,較易指示明白,因而他除了對之略加分疏、定位外,沒有展開詳細的討論。

情

情對性而言。性是體,情是用;性是靜,情是動。性才發,便是情,性不可見,只從惻隱、羞惡、是非、辭遜四端萌露處,推度有仁、義、禮、智之性。此四端之萌露即是情。此情從心上見,但之所以會有此情之發,則決定于性。然而不只四端之心屬情,喜怒哀樂也屬情。喜怒哀樂未便是不好,當喜而喜、當怒而怒、當哀而哀、當樂而樂,發而中節,未嘗不好。發而不中節,或過或不及,才是不好。情有善惡,情之惡非由性而發,情遷于物,心失其主,乃有不善。陳淳《北溪字義》曾舉七情說:喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲。如此看來,欲也是情的表現之一。朱熹言情也曾講到“欲”,但不是把它看成是與“情”同一層次的概念,而是認為欲是由情發出的。“心如水,性猶水之靜,情則水之流,欲則水之波瀾。”(同上,卷五)欲有好的,有不好的,好的如“我欲仁”之類;欲之濫則滅卻天理,“如水之壅決,無所不害”(同上)。以上是朱熹關于“情”的基本思想,如此看來,“情”在朱熹心性學說中是缺乏血肉的。

意

在朱熹心性學說中,“意”是“情”的從屬概念,“性”包涵著“意”。朱熹說:“意因有是情而后用”,“志與意都屬情,情字較大”(同上)。一般人所理解的“情”是狹義的,即喜、怒、哀、樂等等,而所謂“意”不必都與“情”相聯系。但程、朱以為“思與喜、怒、哀、樂一般”,將“思”也包括在“情”的范圍中,當然也就包涵“意”了。

“情”與“意”有聯系,也有分別。“情”與“意”的分別是,“情是發出恁地,意是主張要恁地,如愛那物是情,所以去愛那物是意”(同上)。情常常是一種自然而然、不自覺地流露,或是一種無意識控制的行動,而意則是自覺的心理活動,有念慮,有計度,有主向的。

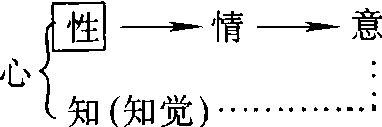

朱熹關于“意”與“知”的聯系的認識,值得注意。朱熹說:“知與意,皆出于心,知是知覺處,意是發念處。”(同上,卷一五)“知則主于別識,意則主于營為。知近性,近體;意近情,近用。”(同上)朱熹此一思想與其心性學說的主體不太協調,如果用圖表示的話,應該是這樣的:

志

關于“志”,朱熹談得更少。他認為“志”也屬情,從古人造字意義說,志是心之所之,是“一直去底”。志是持之以恒的意向。較之“意”有主向,更為執著持久。從“志”與“意”的表現方式而言,“志是公然主張要做底事,意是私地潛行間發處”(《朱子語類》卷五)。“志”關乎人生之目標與方向。朱熹對“志”雖然也很重視,但在其心性學說體系中定位的層次較低。而在陸九淵學說中,“志”卻有較高的位置。陸氏主張發明本心,自作主宰。游陸氏之門者,首先要立志、辨志。(《陸九淵集》,北京中華書局1980年版,第401頁)陸九淵說:“學者須先立志。”陸九淵的學生傅子淵歸家,陳正己問:“陸先生教人何先?”傅子淵回答:“辨志。” 拋開陸九淵辨志的內容不談,他教育學者先立志、辨志,是頗得師道之要的。但“志”在心性體系中定位的層次是一回事,在為教的先后次序中又是一回事,不可混為一談。我們之所以合在一起來談,只是為打開我們的思路多一些啟發,以便我們今后對此問題再作深入探討。

我們以朱熹心性學說為典型,聯系對比周、程、張、邵、陸、王的觀點,對理學有代表性的心性觀作了較為系統的論述。雖然其中許多問題在理學中始終是討論的對象,并沒有成為定論,但它畢竟給我們提供了一個可供討論研究的理論框架。從心理學的意義而言,這是一筆寶貴而豐厚的精神遺產。

理學的心性學說是思辨性的,但并非全無心理的根據。今天,產生了科學意義的實驗心理學,以往的思辨觀點或被證實,或被修正,或被改變,然而由于腦科學進展的困難,實驗心理學還只處于較初級的階段,因而哲學思辨仍然起著填充空白、啟示智慧的作用。所以思辨與實驗并非勢不兩立,而應該互資以為用,相得而益彰。

上一篇:從神本島人本—儒學與傳統神學·情絲難以割舍

下一篇:近現代海外儒學概覽·歐美·意大利