關(guān)于描寫(xiě)《浙江省·普陀山》古詩(shī)詞賞析大全

普陀山,古時(shí)稱普陀洛迦山、也稱補(bǔ)陀山、洛迦山。此山是浙江省舟山群島中的一個(gè)島,全島面積約為13平方公里,最高峰為佛頂山,峰頂有寺廟。在它的東南有一小島,現(xiàn)在人們稱該島為洛迦山,并將兩島統(tǒng)稱為普陀洛迦。普陀山島在東漢時(shí)(約公元前8年),有名士梅福隱居; 五代后梁 (約916年)開(kāi)始興建佛寺,供奉觀音菩薩,以后佛寺越建越多,成為我國(guó)四大佛教名山之一。明清兩代,眾多宮殿式的寺廟禪院隱匿在群山綠樹(shù)之中,最多時(shí)達(dá)100多所。島上,晨鐘暮鼓,禮佛誦經(jīng),香煙繚繞,頗有“海天佛國(guó)”景象。現(xiàn)存著名寺院有普濟(jì)、法雨,慧濟(jì)三大禪寺,以及大乘、梅福、紫竹林等名庵。海內(nèi)外游人、香客終年不絕。島上有潮音洞、梵音洞、盤(pán)陀石、楊枝觀音碑、千年古樟等名勝,山下的千步沙、百步沙則是優(yōu)良的海浴場(chǎng)所。

山勢(shì)欲壓海,禪宮向此開(kāi)。

魚(yú)龍腥不到,日月影先來(lái)。

樹(shù)色秋擎出,鐘聲浪答回。

何期乘吏役,暫此拂塵埃。

[詩(shī)名] 游洛迦山

[作者] 王安石

[注釋] ●洛迦山:即普陀山。●禪宮:佛寺別稱。●何期二句:意為怎能想到今日借公出之便,來(lái)到此佛山,暫時(shí)拋開(kāi)世事紛擾,享清靜之福。吏役,公差。當(dāng)時(shí)王安石是宋神宗的宰相,因公來(lái)東南沿海巡視。

縹緲云飛海上山,掛帆三日見(jiàn)潺湲。

兩宮福德齊千佛,一道恩光照百蠻。

澗草巖花多瑞氣,石林水府隔塵寰。

鯫生小技真榮遇,何幸凡身到此間。

[詩(shī)名] 游普陀

[作者] 趙孟頫

[注釋] ●掛帆:乘帆船而來(lái)。●兩宮:指島中心的最大寺院普濟(jì)寺及佛頂山上的慧濟(jì)寺。●百蠻:當(dāng)時(shí)中原的人稱東南地方民族為“百蠻”。●鯫 (zou,周) 生: 愚陋之人。《新方言釋言》:“高祖罵人,一曰鯫生,二曰豎儒,三曰腐儒,皆同意。”后世用作自稱之謙詞。此處為自謙詞。

夢(mèng)想名山久,因之駕海來(lái)。

潮從天上涌,剎向嶼中開(kāi)。

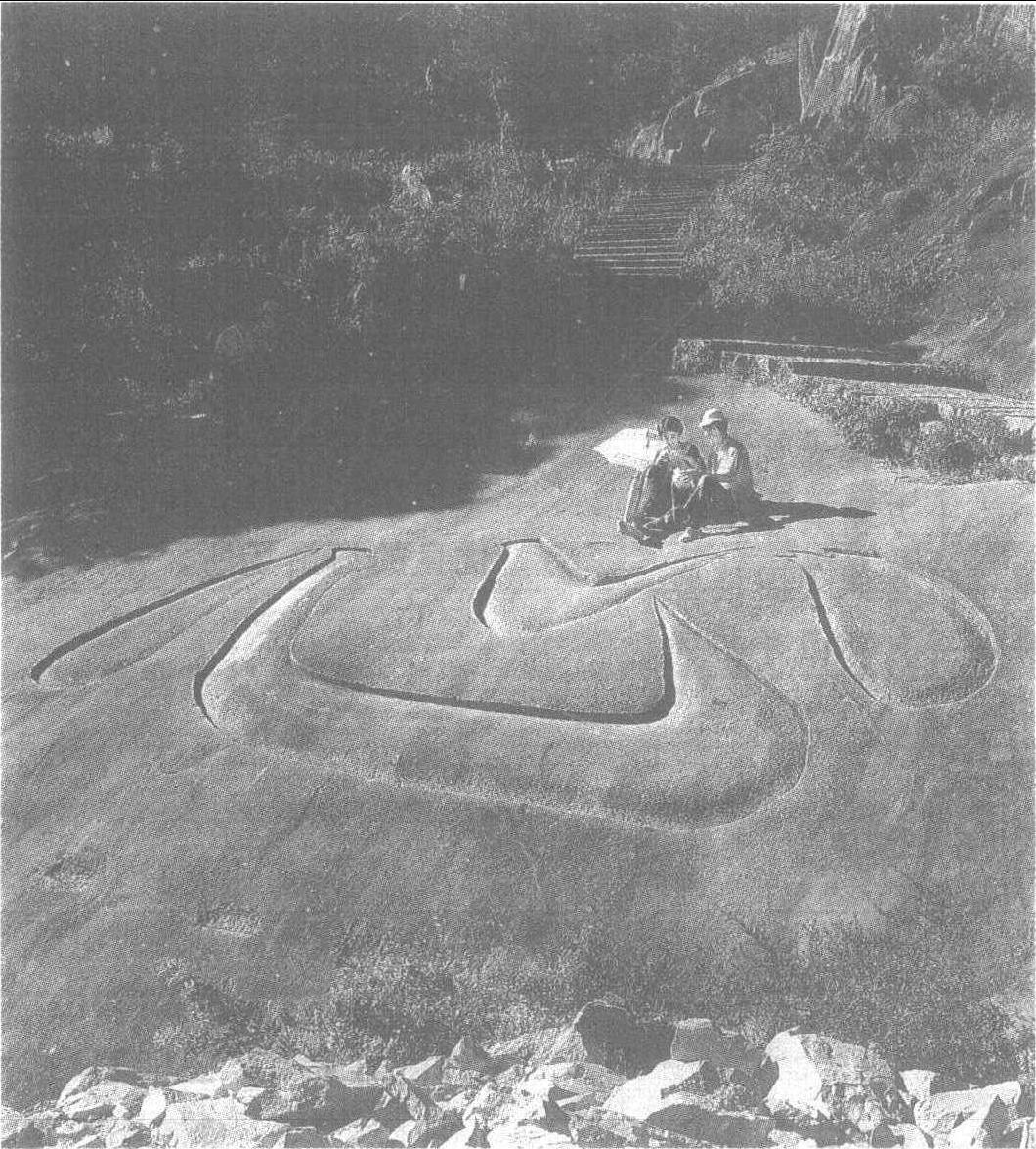

普陀山 (心字石)

金粟山為缽,蓮花水作臺(tái)。

盤(pán)陀望三島,咫尺是蓬萊。

[詩(shī)名] 游普陀

[作者] 徐啟東,浙江上虞人,生平未詳。

[注釋] ●補(bǔ)陀:普陀為梵文音譯,古時(shí)也曾音譯為補(bǔ)陀。●金粟山:普陀佛頂山曾名金粟山。●蓮花水:普陀山附近海面又稱蓮花洋。●三島:指?jìng)髡f(shuō)中海上三仙島——蓬萊、方丈、瀛洲。●咫尺句:意思是三仙島不過(guò)神話傳說(shuō),是望不到的,而眼前的普陀山則真是蓬萊仙境一般。

名山屹立海中央,掬水先聞勝地香。

金缽盂中迎法雨,鐵蓮花上渡慈航。

紺宮碧瓦觀瞻遠(yuǎn),異?ài)朱`巖應(yīng)接忙。

安得紅塵無(wú)箇事,披緇宴坐任滄桑。

[詩(shī)名] 普陀山

[作者] 劉廷謨,浙江秀水人,生平未詳。

[注釋] ●法雨: 佛教有“天花法雨”之說(shuō)。●鐵蓮花:傳說(shuō)中的觀音菩薩是坐在鐵蓮花上航海而來(lái)。●紺宮:紅色的寺廟宮殿。●安得二句:說(shuō)何時(shí)能擺脫世俗塵事,披上迦裟緇衣,在佛前打坐修性,任它人間幾多滄桑。

三神山遠(yuǎn)不能尋,惟有洛迦名古今。

萬(wàn)里扶桑開(kāi)四照,九天靈鷲削孤岑。

一枝鸚鵡多饒舌,遍海蓮花不染心。

謁罷潮音靈洞口,皈依愿發(fā)晚濤深。

[詩(shī)名] 禮洛迦

[作者] 沈明臣,生平未詳。

[注釋] ●扶桑:傳說(shuō)中東海萬(wàn)里之外有扶桑國(guó)。●靈鷲:印度的神山名。●潮音靈洞:指島上的紫竹林潮音洞。

澤國(guó)煙霞駐圣靈,六鰲駕出破滄溟。

山頭晴雪半涵白,水面寒波長(zhǎng)送青。

云擁祇林凝蜃氣,香飄佛殿散龍腥。

總知極樂(lè)西方界,萬(wàn)頃銀濤一凈瓶。

[詩(shī)名] 游普陀

[作者] 邵輔明,浙江鎮(zhèn)海人,生平未詳。

[注釋] ●圣靈: 指觀音大士的神靈。●六鰲:神話傳說(shuō)中海中有6只神鰲馱著仙山,擁出海面。●祇林:與“禪林”、“叢林”等都是佛寺的別稱。●蜃氣:古時(shí)傳說(shuō)海中神蜃吐出的氣形成海市蜃樓。●萬(wàn)頃句:說(shuō)普陀山四周萬(wàn)頃海面都是觀音大士?jī)羝?(仙瓶) 中倒出來(lái)的仙水形成的。

孤峰滄溟小白華,煙濤千步涌金沙。

雪衣大士元常現(xiàn),云頂高僧別是家。

翠竹嫩滋山寺雨,紅蓮艷奪海天霞。

由來(lái)一葦堪航地,莫道茫茫未有涯。

[詩(shī)名] 詠洛迦

[作者] 蔣三臺(tái),浙江鎮(zhèn)海人,生平未詳。

[注釋] ●小白華:即普陀山。普陀洛迦是梵文音譯,意思是小白蓮花。華,古時(shí)通“花”字。●雪衣大士:指觀音菩薩,人稱白衣觀音大士。●一葦:一只小舟。《詩(shī)·衛(wèi)風(fēng)·河廣》稱:“莫道河廣,一葦航之。”

天下名山說(shuō)普陀,孤懸海曲傍巖阿。

云蒸遠(yuǎn)岸龍光躍,日照層巒蜃氣多。

晴晝幢幡開(kāi)霧靄,清宵鐘磬起黿鼉。

滄溟地僻人稀到,喜共胡僧逐隊(duì)過(guò)。

[詩(shī)名] 題普陀

[作者] 丁繼嗣,生平未詳。

[注釋] ●黿鼉 (yuan tuo,元駝):水中的巨龜、鱷魚(yú)一類動(dòng)物,此句是說(shuō)寺內(nèi)鐘磬響時(shí),水族動(dòng)物也被喚醒,有佛法無(wú)邊的意思。

絕磴凌云嵌佛龕,捫天拄笏恣豪探。

蒼茫遠(yuǎn)如橫空碧,歷亂群峰倒蔚藍(lán)。

雙屐俄從銀漢落,一卷幾為石梁參。

如來(lái)肉髻應(yīng)非幻,最上何須駕鶴驂。

[詩(shī)名] 佛頂山登菩薩頂

[作者] 張煌言

[注釋] ●佛頂山: 是普陀山主峰,海拔近300米,登峰頂(又稱菩薩頂)可俯瞰全島及附近海面大小島嶼。山頂有著名的慧濟(jì)寺,終年香火很盛。●如來(lái)肉髻:指廟中釋迦牟尼佛頭上的發(fā)髻。

傍曉日升東,祥輝照眼紅。

眸開(kāi)千里曠,心靜萬(wàn)緣空。

色相窺難言,光芒射處通。

扶桑疑可接,好趁一帆風(fēng)。

[詩(shī)名] 佛頂山望日

[作者] 武鎬,清代定海人。

[注釋] ●眸:眼瞳,也指眼睛。●扶桑:海上神木。《十洲記》:“扶桑在碧海中,樹(shù)長(zhǎng)數(shù)千丈,一千余圍,……日所出處。”后世以扶桑為日本國(guó)的別名。《南史》: “扶桑在大漢國(guó)東二萬(wàn)余里。”

青林長(zhǎng)秀蔚,蒼嶺故迂回。

井地猶存漢,山岑尚姓梅。

抱忠徒海窟,避世且云隈。

千載真冰玉,桐江亦釣臺(tái)。

[詩(shī)名] 游梅福遺跡

[作者] 許琰,字玉仲,明朝吳縣人,諸生。為人磊落不羈。崇禎中李自成攻入京師,崇禎自縊死,琰號(hào)慟而卒。

[注釋] ●梅福遺跡: 在普陀山島的西山梅福庵靈佑洞內(nèi),人稱“梅福煉丹洞”。梅福,字子真,漢代九江壽春人,為著名隱士嚴(yán)子陵的岳父。漢成帝時(shí)(約為公元前8年)為南昌尉。王莽篡漢,他陳書(shū)痛斥王莽,后為避禍,棄官遁世,隱匿姓名,晚年輾轉(zhuǎn)來(lái)普陀山(當(dāng)時(shí)叫梅岑山),求仙煉丹,兼為山民治病,庵內(nèi)靈佑洞即其遺跡。洞幽如室,內(nèi)有泉水,常年流淌不歇。●蒼嶺:指梅岑,今用以稱西山,也叫梅嶺。●存漢:指梅福雖在井地,猶心存漢室。●真冰玉:喻指梅福人品玉潔冰清。●桐江句:用嚴(yán)子陵不圖榮花富貴,隱居于桐廬富春江畔。今富春江邊仍有嚴(yán)子陵釣臺(tái)。

入?yún)菫榻∽洌汉W飨扇恕?br>

抱節(jié)游于世, 隨方寄此身。

大丹烹日月,小隱答君親。

留得崖前水,涓涓蓄萬(wàn)春。

[詩(shī)名] 梅福洞

[作者] 朱瑾,生平未詳。

[注釋] ●入?yún)牵好犯kx開(kāi)九江、南昌后,來(lái)到吳地,并佯裝癲狂。●泛海:渡海來(lái)到普陀山。●大丹:用梅福煉丹的故事。●崖前水:指洞內(nèi)泉水。洞在西山崖前。

不肯去,甘禁萬(wàn)劫風(fēng)雨,此土緣深非妄許,悲心周廣宇。

從此名山鐘毓,無(wú)盡妙華慧炬,寶筏不辭千手與,度普天兒女。

[詞名] 謁金門(mén)·游不肯去觀音院

[作者] 趙樸初,當(dāng)代詩(shī)人。

[注釋] ●不肯去觀音院: 在普陀山東南隅向蓮花洋突出的磯石之上,該處又稱紫竹林。五代后梁貞明二年(916年),日本僧人慧鍔第三次來(lái)華學(xué)佛取經(jīng),從五臺(tái)山迎奉觀音佛像一尊,由明州(今浙江寧波)下海回國(guó),經(jīng)普陀洋面遇颶風(fēng)受阻,以為菩薩不愿東去,便在此處靠岸留下佛像,當(dāng)?shù)貜埿站用裆嵴┓睿院鬂O民又為佛像蓋起一座小庵堂,取名“不肯去觀音院”。這就是普陀山供佛之始。●悲心:佛教認(rèn)為觀世音菩薩心地慈祥,并稱為“大慈大悲救苦救難觀世音菩薩”。●寶筏句:說(shuō)觀音菩薩總是以寶筏(喻指舟船),以1000只手給與普天下人們?cè)虼擞钟小扒钟^音”之稱。●度普天兒女:普渡眾生的意思。度,與“渡”同。

海岸潮音洞,波濤日夜流。

石崩牢設(shè)檻,巖隙補(bǔ)為樓。

峭壁摩文古,高僧避世幽。

斯游冒艱險(xiǎn),對(duì)此豁吾愁。

[詩(shī)名] 游潮音洞

[作者] 周西,浙江舟山人,生平未詳。

[注釋] ●潮音洞: 在紫竹林不肯去觀音院旁。此處海岸奇石聳立,由于潮汐、岸流、波浪的長(zhǎng)期沖擊,發(fā)生開(kāi)裂,崩塌而形成了洞穴,潮水波浪在洞內(nèi)轟然鳴響,游覽者均會(huì)來(lái)此佇立聆聽(tīng)潮音。●摩文古:原來(lái)紫竹林巖石上有許多石刻,現(xiàn)大部被毀,僅留有清定海知縣繆燧“禁止舍身燃指碑”,深得游人贊許。

無(wú)端絕壁起雷霆,倏爾神兵戰(zhàn)鼓臨。

鯨吼一聲震谷響,鰲翻千里浪潭深。

灑來(lái)石穴紛紛雨,激向巖中點(diǎn)點(diǎn)金。

欲說(shuō)此間靈異處,競(jìng)傳大士聽(tīng)潮音。

[詩(shī)名] 梵音洞

[作者] 釋悅參,生平未詳。

[注釋] ●梵音洞:在普陀山島的東端崖前,面臨茫茫蓮花洋,是巖石在浪潮沖擊下,開(kāi)裂形成的巨大裂縫,浪潮撞擊,發(fā)出巨響,晝夜不停。兩側(cè)巖石的中間,臨空建有殿宇,奉祀觀音大士。在洞的頂端穴中,隱約可見(jiàn)佛像,人們均傳說(shuō)是觀音大士現(xiàn)身,凡在此見(jiàn)到佛像者,被認(rèn)為有福,因此游人總是在此擁擠著爭(zhēng)睹 “觀音現(xiàn)身”,并聆聽(tīng)潮聲。

買得扁舟到洛迦,群峰日日繞煙霞。

乘云已上磐陀石, 躡屩還過(guò)千步沙。

頻禮斷崖思現(xiàn)相,卻憐老眼未生花。

衰殘不禁忙回首,萬(wàn)里滄浪水一涯。

[詩(shī)名] 梵音洞

[作者] 釋超眸,生平未詳。

[注釋] ●盤(pán)陀石:見(jiàn)后文《盤(pán)陀石》詩(shī)。●屩(qiao, 蹺): 草鞋。●思現(xiàn)相: 指梵音洞睹“觀音現(xiàn)身”。●老眼未生花:說(shuō)自己雖已年老,但老眼尚未花,而見(jiàn)到了洞中的佛像。

東望汪洋萬(wàn)馬奔,潮回兩洞撼晨昏。

天窗屹屹通蛟窟,石甃嶙嶙控海門(mén)。

浪破長(zhǎng)風(fēng)飛寶符,波搖片月洗靈根。

洪濤聲里聞仙籟,震及云山億萬(wàn)村。

[詩(shī)名] 兩洞潮聲

[作者] 釋能, 生平未詳。

[注釋] ●兩洞:指潮音洞與梵音洞。●仙籟: 神仙發(fā)出的聲音。

黃如金色軟如苔,曾步空王寶符來(lái)。

九品池中鋪?zhàn)鞯兀灰沙嗄_踏蓮臺(tái)。

[詩(shī)名] 千步沙

[作者] 屠隆,明代詩(shī)人。

[注釋] ●千步沙:是普陀山東面三個(gè)沙灘中最大的一個(gè),其余兩個(gè)稱百步沙、金沙灘。千步沙與百步沙面臨碧波萬(wàn)頃的蓮花洋及東海,其沙細(xì)軟潔凈,是海浴的良好場(chǎng)所,每年夏天游者如云。●空王:佛教對(duì)諸佛的通稱。《圓覺(jué)經(jīng)》:“佛為萬(wàn)法之王,又曰空王。”

千步堪留月,禪光散碧霞。

遠(yuǎn)看金布地,近泛浪成花。

水氣云飛絮,波聲雷駕車。

慈航如可渡,此夜擬乘槎。

[詩(shī)名] 千步沙夜月

[作者] 孫渭,清代詩(shī)人。

[注釋] ●慈航:佛教稱觀音菩薩普渡眾生的航船為“慈航”。

何年巨靈展雙手,劈盡千山萬(wàn)山后,

余枝猶能向此間,點(diǎn)綴峰巒無(wú)不有。

觀音洞里石玲瓏,觀音洞外石相負(fù)。

層層枕壓鉅細(xì)橫,大石如岡亙其首。

上承一石狀如菱,坐有百余人可受。

吾謂磐陀如片云,菩薩乘之來(lái)洞口。

巨鰲鼓獵忽相迎,遺此海濱當(dāng)石紐。

[詩(shī)名] 磐陀石 (長(zhǎng)詩(shī)選14句)

[作者] 萬(wàn)言,清代寧波人。

[注釋] ●磐陀石:在普陀山西峰“靈石禪林”門(mén)外有兩塊巨石,上下相積,石面縱橫各10余尺,上面一塊如菱狀,稱“磐陀石”。此兩石奇異處在于兩石相積處,底石頂略尖,上石也闊而尖,可是相置甚好,上面站一、二十人,絲毫不動(dòng)。兩石罅隙處,望之通明,并不銜接。石上有明代侯繼高所書(shū)“磐陀石”三字石刻。石旁有階梯,沿梯可攀登石面。●鼓獵:象鼓聲與旗聲,形容風(fēng)浪聲音。李白詩(shī): “鼓雷嘈嘈喧武昌,云旗獵獵過(guò)潯陽(yáng)。”

巍巍磐石立孤峰,大士何年坐此中。

聽(tīng)法不真龜化石,漫勞千年聚魚(yú)龍。

[詩(shī)名] 談經(jīng)石

[作者] 釋空璧,清代僧人。

[注釋] ●談經(jīng)石: 即磐陀石。傳說(shuō)觀音大士坐在此石上談經(jīng)說(shuō)法,故稱。●龜化石:指磐陀石附近的“兩龜聽(tīng)法石”。●聚魚(yú)龍:傳說(shuō)觀音大士說(shuō)法時(shí),海中水族魚(yú)龍均聚于此聽(tīng)法。

洛伽二百里,巨石不可數(shù)。

磐陀獨(dú)標(biāo)異,其以神佛故。

方廣十余丈,崖顛誰(shuí)輦附。

說(shuō)法驚波濤,兩龜競(jìng)相赴。

至今巖石上,昂首吐煙霧。

聽(tīng)法豈無(wú)人,水族反得度,

千載留磐石,令人屢回顧。

[詩(shī)名] 兩龜聽(tīng)法石

[作者] 孫渭

[注釋] ●兩龜聽(tīng)法石:為普陀山西山磐陀石附近山峰側(cè)壁上兩塊巨石;兩石一前一后,形似兩個(gè)烏龜昂首而上。當(dāng)?shù)貍髡f(shuō)此兩龜在觀音大士說(shuō)法時(shí),從海底龍宮中爬上山來(lái)聽(tīng)法,因聽(tīng)法聽(tīng)出了神,延誤了返回水中的時(shí)辰,化為兩石。另一傳說(shuō)是兩龜聽(tīng)法時(shí)因聽(tīng)不懂而嬉戲,被罰化石。●水族句:言海中水族爬出水面來(lái)聽(tīng)觀音說(shuō)法,后來(lái)均得道,被菩薩超度成仙。

盤(pán)陀石

見(jiàn)說(shuō)磐陀著地靈,普門(mén)曾此坐談經(jīng)。

二龜何事翻成石,想是當(dāng)年不解聽(tīng)。

[詩(shī)名] 二龜聽(tīng)法

[作者] 何辰生,生平未詳。

[注釋] ●普門(mén):佛家語(yǔ)。《華嚴(yán)經(jīng)》謂一門(mén)之中攝入一切法,謂之普門(mén),又云普法。佛菩薩以神通力示現(xiàn)其身,化導(dǎo)一切眾生,使其通于佛道,亦名普門(mén)。《法華經(jīng)·普門(mén)品》:“聞是觀世音菩薩品自在之葉普門(mén)示現(xiàn)神通力。”●不解聽(tīng):未聽(tīng)懂。傳說(shuō)當(dāng)年聽(tīng)懂觀音說(shuō)法的水族均得道成仙,二龜因未聽(tīng)懂,化為巖石。

上一篇:關(guān)于描寫(xiě)《湖北省·昭君故里》古詩(shī)詞賞析大全

下一篇:關(guān)于描寫(xiě)《湖北省·晴川閣》古詩(shī)詞賞析大全