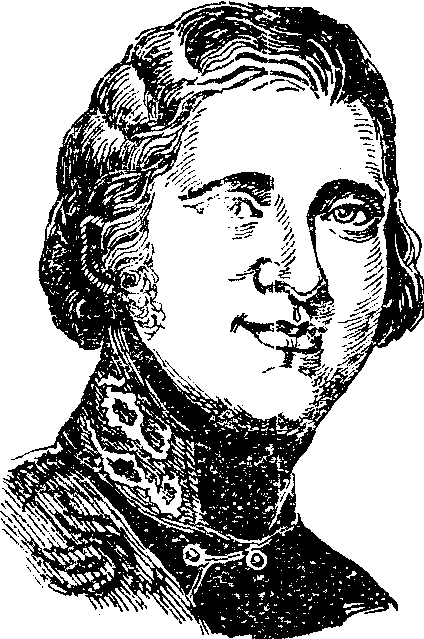

亞歷山大一世(Александр Ⅰ,1777—1825),俄國皇帝,十九世紀初葉歐洲各國君主反革命神圣同盟的霸主。1801年3月登基,時年23歲。為挽救日趨危亡的沙皇制度,他一方面以刀劍向外宣揚國威,另一方面又在國內以“自由”、“為大眾謀福利”這一套籠絡人心。他生性虛偽、膽小和殘忍,但卻以溫和的態度和自由主義的詞句來待人處世。所以,一位英國歷史學家稱他是“俄羅斯歷史的兩面神”,普希金把他描述成是“一位懦弱而又狡猾的君主”。

亞歷山大一世生于1777年12月23日(俄歷12月12日),是巴維爾·彼得洛維奇大公(即保羅一世)和瑪麗亞·費奧多洛夫娜公爵夫人的長子,自幼在祖母葉卡特琳娜二世的宮庭中長大,深受葉卡特琳娜二世的影響。

亞歷山大一世的父親保羅一世執行的是聯法抗英的政策,這觸及了俄國貴族的利益。俄國貴族地主需要將大量的谷物和商品出售給英國以換取商品,中斷同英國的經濟關系將危及沙皇俄國的統治基礎。于是,一些貴族和近衛軍官密謀推翻保羅一世。他們當中有曾任圣彼得堡軍事總督的帕倫伯爵。英國大使維特沃爾特向密謀分子保證,他的政府將全力支持他們。帕倫等人去見當時的皇儲亞歷山大,密告他們的行動計劃。他們表示不會殺死他的父親,但要采取一切手段迫使保羅一世退位,未來的皇位是屬于他的。在沙皇宮庭里長大的亞歷山大早已熟諳俄國歷史上類似的密謀,他別無其它選擇。 1801年3月23日(俄歷3月11日)夜間,帕倫等人潛入米哈依洛夫宮, 殺死保羅一世。第二天, 3月24日,沙皇朝廷宣告保羅一世突然中風而死。23歲的亞歷山大隨即繼位,稱亞歷山大一世。

拿破侖派親信副官迪羅克來祝賀,期望這位年輕的沙皇能繼承父志,繼續同法國結盟。亞歷山大一世卻另有打算。他一上臺就立即恢復貴族的一切特權, 下令廢除肉刑和秘密警察,放松俄國國內與外國的交往。他的老師、前瑞士督政拉阿爾普向他進言,要他對俄國進行政治和社會改革。在這方面對他施加很大影響的,還有一些對英國上層社會的思想和政治制度極為稱贊和崇拜的年輕貴族。他們之中有沃龍佐夫兄弟、諾沃西爾佐夫、斯特羅格諾夫兄弟和波蘭人恰爾托雷斯基。亞歷山大一世在他們的說服和贊助下,下令組成一個包括柯楚別依、諾沃西爾佐夫、恰爾托雷斯基和斯特羅格諾夫在內的“密友委員會”, 或稱“非正式委員會”。這個委員會宣稱,它的目的是要“制定一部好的法律,使其成為國家幸福的源泉”。

該委員會于1801年12月12日頒布命令,給予商人,小市民和官屯移民以購買無人居住的土地的權利。1803年又頒布法令,允許地主在獲得贖金(有時高達5千盧布)或以工役作抵贖的情況下使農民自由。這個法令,除了在里沃尼亞省有過實行農奴改革的一紙空文以外,在農奴占總人口四分之三的俄國,遭到貴族們的激烈反對而失敗。根據這個委員會的另一項改革方案,亞歷山大一世還下令對政府機構實行改革:于1802年成立陸軍、海軍、外交、內務、司法、財政、商業和國民教育八個部以代替過去的院。部設大臣一人,主管全部大事,直接向沙皇報告。這一改革加強了俄國國家機器的中央集權化。

1803年3月下旬,拿破侖下令殺害了他的反對派、愿意與英國友好的當甘公爵。這是法國以軍功出名的孔代家族的末代公爵。亞歷山大一世抗議拿破侖殺害當甘,指令朝廷表示哀悼。使亞歷山大更為惱火的是,1805年5月18日,法國元老院通過法令,正式授予拿破侖以法國皇帝的稱號,拿破侖帝國宣告成立。

1804年6月下旬,英國皮特內閣向俄、奧、瑞各國發出照會,建議組織包括普魯士在內的反法聯盟。亞歷山大一世召見恰爾托雷斯基,討論與英國結盟的問題,決定派諾沃西爾佐夫到倫敦去。俄英兩國代表的談判持續了一個相當長的時間。拿破侖盡力破壞這一聯盟的建立。亞歷山大一世又派諾沃西爾佐夫取道柏林前往巴黎,去同拿破侖談判,以期達成某種協議。當諾沃西爾佐夫正在前往巴黎的途中,拿破侖兼并了熱那亞。消息傳來,亞歷山大一世十分氣憤,下令停止同拿破侖政府的一切談判。 7月,第三次反法聯盟建立,各國向拿破侖宣戰。

10月底,交戰雙方在烏爾姆經過一場戰斗,反法聯盟的奧地利軍隊潰敗。亞歷山大一世是在到達波茨坦的那天聽到這一消息的。他的到來暫時穩定了普魯士的局勢。他甚至跑到普魯士腓特烈大帝的地下墓室里,向死去的帝王致敬,以示決心將這場反法戰爭進行下去。但是,拿破侖率軍節節逼進,鋒芒直指亞歷山大一世親率的大軍。雙方在摩拉維亞的奧斯特里茨發生激戰。結果,俄軍和奧軍被打垮,約損失3萬3千人和186門大炮。在普拉岑高地觀戰的亞歷山大一世和奧皇弗朗西斯連夜向東方逃跑。第三次反法戰爭以失敗而告終。

亞歷山大一世不甘心于拿破侖的勝利,1806年又組織第四次反法聯盟。戰爭再次爆發。同年10月,拿破侖的軍隊在耶拿擊敗俄普軍隊,作為勝利者進入柏林。

耶拿之戰后,亞歷山大一世面臨著新的抉擇:是繼續聯英反法,還是改變政策,與法國結盟?經過各種試探之后,1807年6月25日,亞歷山大一世和拿破侖在提爾西特附近涅曼河中游的一架木筏上見了面。 7月7日,簽訂了提爾西特和約。亞歷山大一世接受拿破侖的全部條件:沙皇俄國保證中斷與英國的聯盟,承認法國已經取得的在歐洲的勢力范圍。亞歷山大一世還同意替法國與英國的和解進行調停。拿破侖則同意與亞歷山大一世共同瓜分奧斯曼帝國。同一天,俄法雙方還締結了一項秘密條約,規定法俄雙方中的一方對任何國家進行任何戰爭,另一方應予支持,必要時可使用各自的全部力量。亞歷山大一世還同意,在英國不接受調停時,俄國將向英國宣戰。

提爾西特和約簽定后,沙皇俄國中斷了同英國的貿易往來。這就不可避免地使俄國農奴制經濟面臨災難性的局面。亞歷山大一世任用法學家斯帕蘭斯基來負責國內的改革,試圖再次對各種矛盾激化、危機四伏的俄國實行一些改良。改革的內容,主要是剝奪地主的某些權利,給農奴以一定程度的自由,要求保護工商業,允許傳播西方的科學和文化等。斯帕蘭斯基提出建立由有產者組成的國家杜馬,實行四級選舉,各部大臣必須對國家杜馬負責,各項法令不經樞密院和國家杜馬通過不得實施。這個在當時具有進步意義的改革,遭到貴族地主們的強烈反對。亞歷山大一世不得不于1812年3月將斯帕蘭斯基流放,起用阿拉克切也夫。

阿拉克切也夫一擁有權勢,立即恢復從1809年起被斯帕蘭斯基改革所剝奪了的地主的種種權利,實行一種殘酷的軍墾制度,規定農奴要世代當兵,從事繁重的勞動;不經審判就可任意鞭打農奴,并將他們流放西伯利亞。軍墾區主要建立在俄國的西部邊境,即諾夫哥羅德省和烏克蘭的幾個省。到二十年代初,軍墾區的農奴達到37萬5千人。阿拉克切也夫的軍墾制度頑固地維護農奴制,嚴重地阻礙了俄國經濟的發展。阿拉克切也夫還明令禁止西方科學文化的傳播。他的這一切反動措施被稱為“阿拉克切也夫暴政”。

正當亞歷山大一世為國內的事情忙得不可開交的時候,拿破侖決定用武力消除他建立歐洲霸權的最后障礙——沙皇俄國。1812年6月12日(俄歷24日),拿破侖率領60萬大軍穿越科夫諾附近的涅曼河入侵俄國。俄法雙方于1812年8月下旬在通往莫斯科的波羅丁諾經過一場血戰后,拿破侖率軍于同年9月14日進入莫斯科。俄國人民紛紛起來打擊法國入侵者。法軍幾乎斷絕了糧食供應。拿破侖迫不得已,向亞歷山大一世提出重開和議,允許亞歷山大可以任意處置土耳其和波蘭的事務。亞歷山大一世拒絕與拿破侖談判。10月初,法國軍隊從莫斯科撤退,沿途損失慘重,拿破侖幾乎是只身逃回巴黎。

亞歷山大一世利用人民的力量,利用抗法戰爭的勝利,繼續推行爭奪歐洲霸權的內外政策。他聲稱,在他到達巴黎之前,不會有和平。他又組織英、普、瑞典、西班牙、葡萄牙和奧地利等國的力量(近50萬軍隊和1,400多門大炮),再次結成反法聯盟。1813年10月,在萊比錫城下,反法聯盟的軍隊和拿破侖的軍隊再度交鋒,結果法軍慘敗。12月24日,亞歷山大一世來到弗賴堡。他重申,他要到巴黎去簽訂和約,使拿破侖永無復仇之機。隨著反法聯盟軍隊逼近巴黎,亞歷山大一世愈來愈驕橫和獨斷獨行。在阿拉爾普的影響下,他決意要用公民投票的方式來決定法國的政體,但巴黎的軍政長官卻一定要由俄國人來擔任。

1814年3月31日,亞歷山大一世耀武揚威地進入巴黎。因為害怕有地雷,他沒有敢到愛麗舍宮去,而是住到了塔列蘭的官邸里。他主持了一個秘密會議,同意波旁王朝復辟。第二天,亞歷山大一世以反法聯盟的名義簽署了關于這個問題的公告,并口頭照會拿破侖,反法聯盟決不再同他談判。但他同意,如果拿破侖立即退位,他將對拿破侖寬大處理。拿破侖屈服了,被流放到厄爾巴島。接著,路易十八當上了法國的國王,波旁王朝復辟。

亞歷山大一世對歐洲霸主拿破侖一世的勝利,使他的擴張主義野心膨脹到了極點。1814年1月,亞歷山大一世伙同普、奧、英等國的代表在維也納召開國際分贓會議,企圖按照各大國,特別是俄國的利益,來重新劃分歐洲的勢力范圍。亞歷山大一世在會上提出了種種領土要求,其中包括要把華沙公國變為沙皇俄國的領土,由沙皇本人兼國王。他對英國駐維也納大使查爾斯·斯圖爾特說,他決心要永久占據這一公國的西部,絕不放棄7百萬“波蘭臣民”。與會各國對亞歷山大一世進行了各種抵制,甚至有人提出不惜同拿破侖重修舊好,以遏制亞歷山大一世的“過分要求”。

正當亞歷山大一世和各國君主為分贓爭吵不休時,拿破侖逃出厄爾巴島,在法國本土登陸。一個月后,拿破侖重返巴黎,路易十八倉惶逃跑。消息傳到維也納,正在爭吵的各國君主重又聯合起來。會議擬定了一項宣言,決意對拿破侖實行最嚴厲的制裁。各國再次同拿破侖打仗。1815年6月18日,拿破侖在滑鐵盧被最后打敗。隨后,維也納分贓會議結束。亞歷山大一世最終得到了華沙公國的大部分土地,加上俄國以前用武力兼并的波蘭部分地區,建立了一個波蘭王國。亞歷山大一世的頭上又多了一頂波蘭國王的桂冠。

1815年9月,在亞歷山大一世的倡議下,俄、普、奧三國君主在巴黎開會,結成“神圣同盟”,發表宣言要維護君主政體和反對革命。沙皇俄國是這個反革命同盟的霸主,絕大部分歐洲國家的君主都參加了這個同盟。君主制紛紛在歐洲各國復辟,出現了歐洲歷史上極為黑暗和反動的時期。沙皇俄國是歐洲反動勢力最頑固的支持者,亞歷山大一世成了撲滅歐洲資產階級革命的元兇。1815年底,亞歷山大一世從巴黎返回俄國,將一切政務都交給了阿拉克切也夫。他自己則整天誦讀圣經作祈禱,變成了一個思想陰暗的宗教徒。

亞歷山大一世在其統治的25年中,還用武力將格魯吉亞、南高加索的一些地方,以及阿塞拜疆境內的諸汗國并為己有,發動了對瑞典的戰爭,割占了芬蘭的領土,自兼芬蘭大公。

1825年,皇后生病,亞歷山大一世送她到亞速海邊的一個有礦泉的療養地去治療。他本人在那里得了肺炎(一說是瘧疾),于同年11月9日死去。

![]()

沙皇亞歷山大在亞琛、特勞波、萊巴赫、維羅那的會議上號召自己的正統主義同行們采取最堅決的行動來對付他們的叛逆臣民,并且為了鎮壓革命于1821年派遣奧地利人進入意大利,于1823年派遣法國人進入西班牙……

——恩格斯

上一篇:亞歷山大

下一篇:亞當·斯密