印章趣談·齊白石

《齊白石》:齊白石(1863—1957),原名純芝,字渭清,后改名璜,改字瀕生,號白石,別號寄萍老人等。湖南湘潭人。著名國畫家。早年曾為雕花木匠。1888年起兼作畫,學詩文,攻篆刻,以治印賣畫為生。中年時曾五次游歷南北各地。擅作花鳥魚蟲,亦畫山水、人物。建國后曾任中國美術家協會主席、北京中國畫院名譽院長等。1953年被文化部授予“人民藝術家”稱號。1963年被評為世界十大文化名人之一。

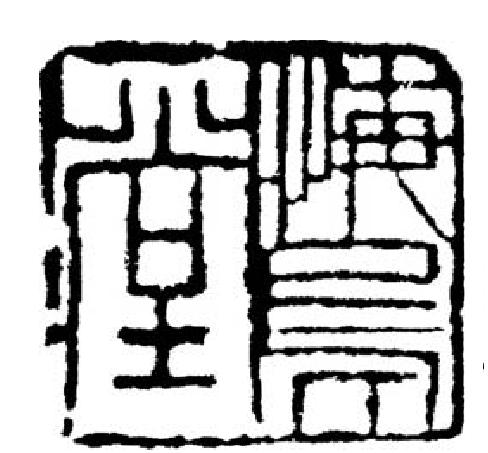

“杏子塢老民”印

此印意在紀念齊白石老家所在地。齊白石幼年聽祖父講,他家的先祖是從江蘇碭山縣搬到湘潭去的,至清乾隆年間,從曉霞峰百步營搬到杏子塢的星斗塘,直到他的父輩,一直住在這里,以務農為生。他祖父齊萬秉性情剛直,心中有不平之氣總要發泄出來。齊萬秉生于嘉慶十三年(1808年)十一月二十二日,和白石同日出生。他對孫兒非常疼愛,常說:“孫兒和我同一天生日,將來長大了,一定忘不了我的。”齊白石的祖母姓馬,性情溫順平和,吃苦耐勞,小時常背他到田里干活。有時祖父生了氣,她總去勸解。后來齊白石成了大畫家,享譽海內外,特刻了他祖父生前常稱的“杏子塢老民”的印章。另刻有“尋常百姓人家”、“星塘白屋不出公卿”等,既表明他不忘本,也表白了他不攀高枝富貴的心跡。

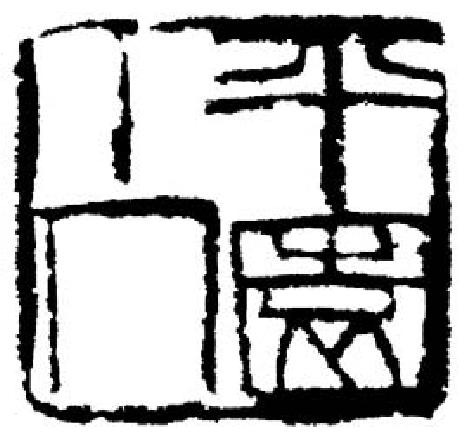

“阿芝”印

“阿芝”是齊白石經常使用的一方印章。白石排輩屬“純”字,小時叫“純芝”,他的祖父母、父母都叫他“阿芝”。白石兩三歲時經常生病,祖母、母親不斷為他燒香求神,有時磕頭把額頭都磕腫了。祖父對他更是疼愛有加。冬天天氣寒冷,祖父敞開那破羊皮襖將他裹在胸前哄他睡覺;醒來后,在爐邊取暖,又蹲著拿根松柴教他識字。白石7歲那年,祖父送他到鄰近3里地的王爺殿外祖父周雨若的蒙館讀書,每天早晨祖父送他上學,傍晚又接他回來,下雨道路泥濘,便背他來回。過了幾年,祖父去世了,臨終前召白石兄弟兩人說:“汝兄弟得成人,必欲尊前,不偏黨,不盜賊,不為官吏。”“阿芝”一印表達了齊白石對童年的眷戀和對先人的追思。

“木人”印

齊白石曾以收藏佳石之多而自命為“三百石印富翁”。然他刻的印章中,有不少則是表明自己那為一般人視作為低賤出身的,“木人”即是其中的一方。齊白石15歲以后,為了養家糊口,當上了木匠,一干就是十幾年。主顧們都管他叫“芝木匠”,有的客氣些的叫他“芝師傅”。后來他雖然寫詩、畫畫、刻印,因出身木工,就取號為“木人”、“木居士”、“齊木人”、“齊木一”等,“木人”是他經常用的一方印。因為他從小放牛,也學種田,祖宗幾代,也是以農為業,他又給自己刻了“湘上老農”、“以農器譜傳吾子孫”等印。后來定居北京,時時憶舊,又刻了“魯班門下”、“大匠之門”等印,以示不忘其本。

“佩鈴人”印

“佩鈴人”一印生動而富有情趣地刻畫出齊白石少年時代的一段艱辛生活。年幼的齊白石在外祖父蒙館讀了不到一年的書,因家里人手不夠,不得不停學幫助家里挑水、種菜、掃地、砍柴,后來家里又租了十幾畝田,就叫他去放牛。祖母給他買了一個小銅鈴,用紅頭繩系在脖子上說:“阿芝,帶著你二弟上山去,好好放牛砍柴。到傍晚,我們在門口等著,聽到鈴聲由遠而近,知道你們回來了,便可去煮好飯,跟你們一塊吃。”母親取來一塊小銅牌,上刻有“南無阿彌陀佛”六個字,和銅鈴系在一起,說:“有了這塊牌,山上的豺狼虎豹,妖魔鬼怪,都不敢近身的。”可惜這銅鈴和銅牌,在民國初年因鄉地兵亂而丟失了。后來白石老人在北京久住,常思念家鄉。尤其是母親3 0歲后,公爹去世,勞苦傷神,中年已成殘疾;5 0歲后,婆母又亡故,第六子純俊及長女先后夭亡。母親哭得眼眶出了血。母親在老家去世時,白石避兵在京,未及奔喪,心情特別沉痛。為了紀念去世的祖母與母親,他特刻了這方“佩鈴人”印,又另做了小型的鈴和銅牌,系在褲帶上,自稱“佩鈴人”。他還畫過一幅牧牛圖,畫上題詩道:“星塘一帶杏花風,黃犢出欄東復東,身上鈴聲慈母意,如今亦作聽鈴翁。”

“窮不死”印

“窮不死”印表現了窮人的志氣和奮發的決心,此印尤與齊白石的母親有關。齊白石的母親是一位性格剛強、勤儉持家的賢妻良母。她17歲那年與齊白石的父親結婚。臨去他家那一天,按湘潭風俗,婆婆要看媳婦妝奩,名叫“檢箱”。祖母也是窮出身,見兒媳面有愧色,便說:“好女不著嫁時衣,家道興旺,全靠自己,不是靠娘家陪嫁東西來過日子的。”母親聽后很感動,婚后三天即下廚做飯,粗細活兒全干。做飯燒稻草,見有余谷,她就用梼衣椎椎,一天可得一合,一年計有三斗多,用以換得棉花。她還在家園空地種棉麻,春紡夏織,織成布染色,做成衣服。不到兩年,全家衣服滿箱。白石少小時,一次鄉里來了一位巡檢官(略似區長),大家都吆喝著去看熱鬧,隔壁三大娘叫他去,他說“不去”。母親對三大娘說:“你瞧,這孩子挺別扭,不肯去,你就自己走吧!”過后,卻笑著對白石說:“好孩子,有志氣!黃茅堆子哪曾來過好樣的官,去看作甚!我們窮人憑一雙手吃飯,官不官有什么了不起!”“窮人要有志氣”,齊白石說他永遠都記得這句話。后來他刻印課徒,刻了這方“窮不死”印。此印魄力雄健,正道出了齊白石的個性、氣質與情感。

“白石之妻”印

此印是齊白石為紀念他的妻子陳春君所刻。陳春君是齊白石的同鄉,比齊白石大一歲。齊白石12歲那年,她被接到齊家做童養媳。過門后,就幫助料理家務,祖父母和父母親都夸她能干。白石19歲與她“圓房”。她懷孕后,挺著大肚子,在后山砍松枝,上山費力,就雙手爬地而走。平時提桶汲水,攜鋤種蔬,忙個不停。白石常外出做木工、學畫,家中養兒育女,孝敬公婆,操持家務,多虧她一人辛苦。民國初年,家鄉兵亂,土匪又多,謠傳要綁芝木匠的票,白石只得背井離鄉,到北京定居避難,她卻情愿帶著兒女留守家園。后來她曾三次去京小住,探望夫君。白石特刻了一方“七三老婦八千里”以志紀念。庚辰(1940年)二月得鄉里來快信,其妻去世。白石無限悲慟,揮淚寫下《祭陳夫人文》,刻“白石之妻”印。此印為白文,左右兩邊有動物圖像,頗似犬。有人判斷,陳春君可能生于壬戌年,是屬狗的,故以犬形做邊飾。

“憶君腸欲斷”印

此印是懷念陳師曾的。1917年,55歲的齊白石在北京琉璃廠南紙鋪掛了賣畫刻印的潤格。陳師曾見之,特去訪晤,兩人交談甚為投機。當時陳師曾的寫意花卉在京頗負盛名,見到齊的借山圖卷,很是贊賞。畫格高,但也有不夠精湛之處,陳勸齊要自創風格,不必求媚世俗。齊也常去陳的書室談畫論世。1922年,陳師曾受日本荒木十田等人的邀請,去東京參加中日聯合繪畫展工作,特帶去幾件齊白石的作品。陳從日本歸來時,齊的畫統統被賣掉,且價亦豐厚,二尺一幅山水竟賣了250銀元,這在國內是想也不敢想的。還將陳、齊二人作品還拍攝成電影放映,并選入巴黎藝術展。從此齊白石的名氣越來越大,他特別感謝陳師曾對他的提攜與厚愛。1923年,陳師曾到大連,接家信,奔繼母喪,趕回南京,不幸得痢疾去世。齊白石失去了一位知己,眼淚奪眶而出。悲痛之余,他刻了這方“憶君腸欲斷”印,深切懷念英年去世的好友陳師曾。我們從這方印章中,似乎也可感受到他的悲痛之情。

“吾幼掛書牛角”印

“吾幼掛書牛角”是齊白石用以紀念其青少年時期生活的一方朱文印。白石11歲那年輟學回家,看牛砍柴,以助家務,每次上山總要帶幾本書。他將書掛在牛角上,等撿足了糞、砍滿了一擔柴之后,再取書來讀,在蒙館時未讀完的《論語》,居然都讀完了。后來白石學木匠,又改作畫像。3 0歲以后,附近百里,要畫的人多了起來,收入也多了,家里的生活有了轉機。以后在北京定居,畫價更高了,生活也過得去了。他在教學生示范時,特意刻了這方“吾幼掛書牛角”印。

“半聾”印

此印為白石老人在八年抗戰的苦悶日子里所刻。1937年7月7日,日本軍國主義發動大規模侵華戰爭,北京、天津相繼淪陷。白石老人坐立不安,下定決心,閉門家居,藝術學院與京華美專兩校教席也辭去。可是登門求見的人仍然非常多,敵偽大小頭子也來請他吃飯,送禮,有的還求他一同合影,對此他都一一謝絕。又在門上貼上“白石老人心病發作,停止見客”的字條。這樣過了三年,生計上卻遇到了困難,又不得不重操舊業,于是門上加貼“畫不賣與官家,竊恐不祥”。“中外官長,要買白石畫者,用代表人可矣,不必親駕到門,從來官不入民家,官入民家,主人不利,謹此告之,恕不接見”。有一次看門人阻攔不及,闖進來幾個日本人,說要找齊老頭兒。他坐在藤椅上一聲不響,“他們問我話,裝聾聽不見”。日本人無可奈何,只好走了。這就是“半聾”印的來歷。

“老豈作鑼下獼猴”印

“壽高不死羞為賤,不丑長安作餓饕”,這是抗戰時期身在北京的齊白石給家鄉老友回詩里的話。齊白石“停止賣畫”后,生活十分艱難,但他始終保持民族氣節,不為名利所動。有一天忽然接到藝專通知,要他去領配給煤。煤在當時為難得之物,他卻立即將條退回,并附言:“頃接藝專通知,言配給門頭溝煤事,白石非貴校職員,貴校通知誤矣,先生可查明作罷論為是。”他畫是不賣了,但依舊天天作畫。他在一山水冊題曰:“對君斯冊感當年,撞破金甌國可憐,燈下再三揮淚看,中華無此整山川。”又題畫蟹:“處處草泥鄉,行到何方好,昨歲見君多,今年見君少。”他是說敵人泥腳越陷越深,已經日暮途窮,末路就在眼前。1 94 5年,日軍無條件投降,白石老人說:“當時聽了,胸中一口悶氣,長長松了出來。這一來,樂得一宵都沒睡著,常言道,心花怒放,也許有點相像。”“老豈作鑼下獼猴”一印是白石老人在抗日戰爭的艱苦歲月里刻的,“我這個老家伙怎么能拿人當猴耍”?這話很有意思,但表現的卻是一種高尚的民族氣節和強烈的愛國精神。

“撥云”印

“撥云”是白石老人所刻的一方朱文印,印文是從俗語“撥開烏云見青天”省略而來。此印在“云”字的雨字頭,采用古篆將雨點加多加密,造成印面上部密如層層烏云之感,而讓下部空疏,造成印面疏密對比的效果,增強印文的寓意。白石老人說,他在八年抗戰中,熬了八年苦,受了八年罪,一朝“撥云”,重見天日,人人面有喜色。但不久內戰又起,物價飛漲,兼之貪污風行,一團稀糟,人人又大失所望。以前一張畫售百元可生活半年,而今三百萬元“法幣”一張畫,有時還買不到幾個燒餅。1946年,南京方面請他去辦畫展,“帶去二百多張畫,全部賣,回北京時,‘法幣’一捆一捆,數目大得可觀,等拿去買東西,連十袋面粉也買不到,這玩笑開得多么大啊!”(《自述》)于是他只得掛出“暫停收件”的告白。

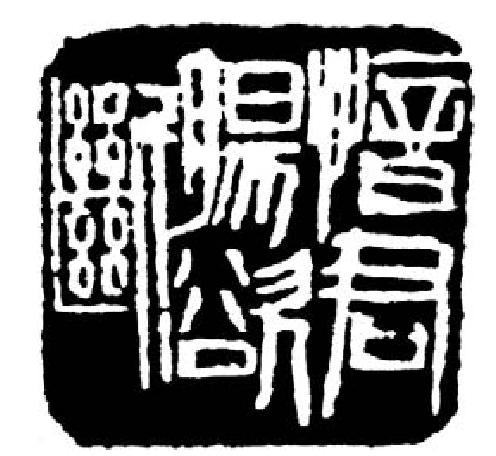

“學工農”印

1 9 4 9年中國人民再次“撥”開了舊社會的“烏云”,終于見到天日,飽經戰爭憂患的白石老人,在實際生活中,深切感受到工農群眾的偉大,同時也深感黨和政府對他的百般關懷。他好像年輕了許多,對書、畫、篆刻的創作熱情也越來越旺盛了。他畫了一幅作品送給毛澤東主席。他用太陽、白鶴和松樹的形象來比喻共產黨和毛主席。他充滿喜悅之情,高興地篆刻了這方“學工農”的印章,來寄托他對黨的擁戴和對工農大眾的熱愛。

“不知有漢”印

齊白石刻過一方“不知有漢”的印。“不知有漢”一語,是從《桃花源記》中選取的,把它用之于印章,寄托了作者學習秦漢印,創造一個篆刻藝術的“世外桃源”的愿望。齊白石曾把自己在篆刻創作上的探索寫進《百石印草·自序》中:“余之刻印,始于2 0歲以前,最初自刻名字印,友人黎松庵借以丁黃印譜原拓本,得其門徑。后數年,得《二金蝶堂印譜》,方知老實為正,疏密自然,乃一變。再后喜《三公山碑》,篆法一變。最后喜秦漢縱橫平直、一任自然,又一大變。”白石學印還有一段趣聞。在他34歲時的自述中說:前二年,我在他人家畫像,遇上了一個從長沙來的人,號稱篆刻名家,求他刻印的人很多,我也拿了一方壽山石,請他給我刻個名章。隔了幾天,我去問他刻好沒有,他把石頭還給了我,說:“磨磨平,再拿來刻!”我看這塊壽山石光滑平整,并沒有什么該磨的地方,既是他這么說,我只好磨了再拿去。他看也沒看,隨手擱在一邊。又過了幾天,再去問他,仍舊把石頭扔還給我,說:“沒有平,拿去再磨磨!”我看他倨傲得厲害,好像看不起我這塊壽山石,也許連我這個人也不在他的眼中。我想何必為了這一方印章,自討沒趣。我氣憤之下,把石頭拿回來,當夜用修腳刀自己把它刻了。第二天一早,給那家主人看,主人很夸獎地說:“比這位長沙來的客人刻得大有雅俗之分。”

齊白石59歲時曾說:“刻印,其篆刻別有天趣勝人者,唯秦漢人。秦漢人有過人處,全在不蠢,膽敢獨創,故能超出千古。”可見老人對優秀傳統的秦漢古印有深刻的理解。但他又“膽敢獨創”,大膽跳出漢人窠臼而自具面目,故他在6 9歲時標新立異地刻了這方“不知有漢”印,并在側款中說:“余之刊印不能工,但脫離漢人窠臼而已,同侶多不稱許……”這種所謂“離經叛道”恰恰是他藝術上的“獨辟蹊徑”。

“夜長鐫印忘遲睡”印

齊白石將他學習、喜好篆刻的事刻成一方印:“夜長鐫印忘遲睡。”其學印之刻苦令人難以想象。他在兩首題為《憶羅山往事》的詩中,對早年學印的經過這樣描述:“石潭舊事等心孩,磨石書堂水亦災(自注:余學刊印,刊后復磨,磨后又刊,客室成泥,欲就干,移于東,復移于西,移于八主,通室必成池底)。同雨一天拖雨屐,傘扶飛到赤泥(地名)來(自注:松庵聞余得數印石,冒風雨來,欲與平分)。”“誰云春夢了無痕,印見丁黃始入門(自注:余初學刊印,無所師,松庵贈以丁黃真本照片)。今日羨君贏一著,兒為博士父詩人(自注:松庵刊印,與余同學,其天資有勝于余,一旦忽曰:刊印傷目,吾不為也,看書作詩,以樂余年)。”黎松庵是齊白石治印的真正啟蒙老師,不但在方法上予以指授,還提供他學習資料和住處。詩中“磨石書堂水亦災”指的便是白石住在黎松庵家時學刻章的一幕。齊白石居人家尚能如此專心致志地忘我學習,其在自己家中沉湎于中之事當又不可想象。

“癡思長繩系日”印

“癡思長繩系日”是白石老人所作的一方白文印。白石老人一生勤奮,作畫數以萬計,只在喪母和大病不起時才3次停筆。此印正表現了他的這種精神,也是他一生的自白。另從“精于勤”、“天道酬勤”等印上,均可看出他在藝術事業上踏實、勤奮的態度。

齊白石

悔烏堂

客久子孫疏

平園主人

奪得天工

魯班門下

大匠之門

飽看西山

杏子塢老民

阿芝

白石之妻

佩鈴人

憶君腸欲斷

半聾

老豈作鑼下獼猴

撥云

學工農

不知有漢

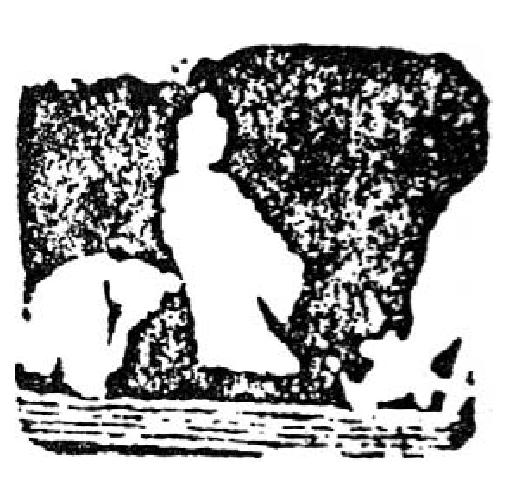

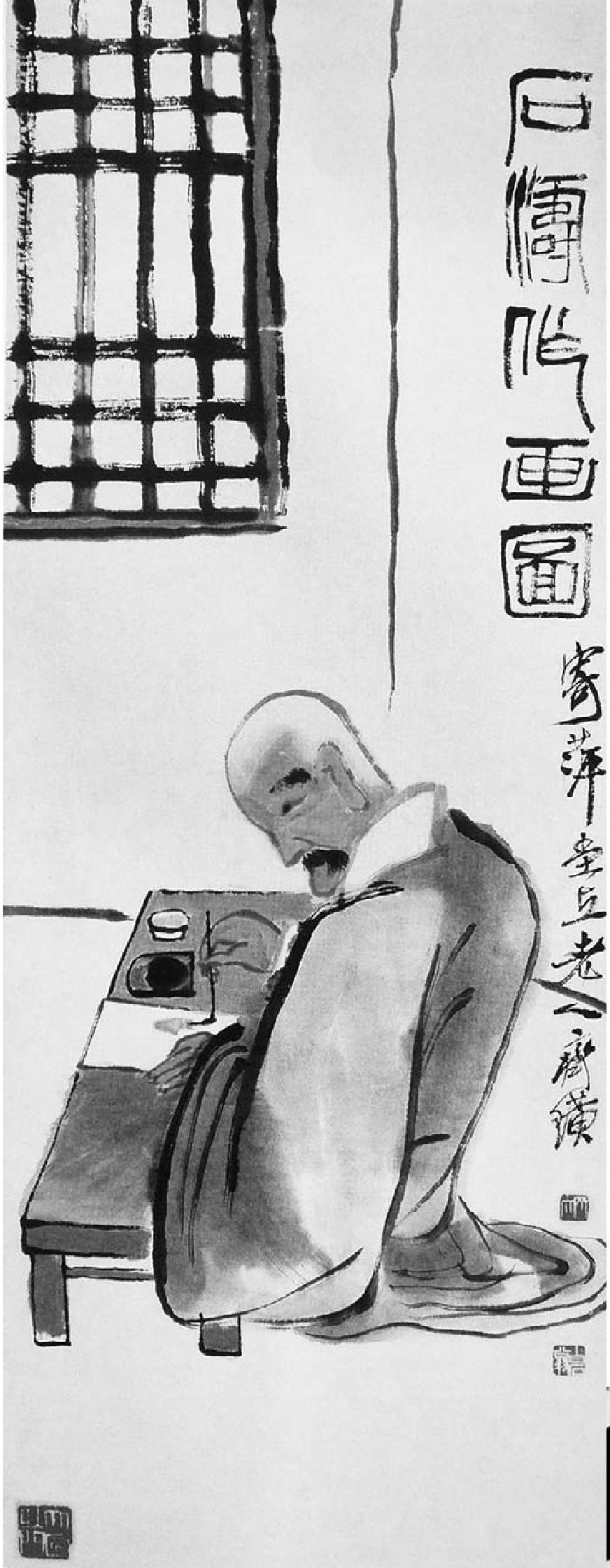

齊白石繪《石濤作畫圖》,上鈐“齊大”、“白石翁”、“大匠之門”印

上一篇:閑章趣談·齊白石

下一篇:扇面趣談·齊白石