楹聯趣談·袁世凱

袁世凱(1859~1916),字慰亭,河南項城人。早年兩次參加鄉試落榜。后投靠淮軍統領吳長慶,隨從到朝鮮,負責前敵營務處。其后,被李鴻章保薦為三品道員,任駐朝通商大臣。1895年,被派往天津小站督練新軍,后升為直隸按察使。戊戌變法期間,偽裝贊成維新,卻向榮祿告密,使譚嗣同等六君子被殺。從此得到慈禧寵信。累至軍機大臣,成為北洋軍閥首領。武昌起義時,憑借北洋勢力和帝國主義支持,出任內閣總理,陳兵長江,向革命黨要挾議和,威脅孫中山讓位,從而竊取得大總統職位。1915年和日本簽訂“二十一條” 賣國條約。同年改總統府為新華宮,改民國五年(1916年)為洪憲元年,準備即皇帝位。1916年3月22日,在蔡鍔等護國討袁聲中被迫取消帝制。6月6日,因尿毒癥病亡。

勇烈貫長虹,想當年馬革裹尸,一片丹心化作怒濤飛海上

精誠留碧血,看今朝蟲沙慟劫,三軍白骨愁歌東府戰城南

聶忠節公殉難處紀念碑

這是袁世凱為“聶忠節公殉難處”書寫的長聯,橫額為“生氣凜然”。此聯記述了一曲氣壯山河的英雄殉國的悲歌。

1900年帝國主義者組成“八國聯軍”,從大沽口攻入天津。時任直隸提督的聶士成統率“武衛前軍”奮力抵抗。聯軍以6000多人的兵力進攻小營門、馬場道一帶,聶士成率部堅守。但因寡不敵眾,退至八里臺。此時,從租界里出來的500名日軍也加入圍攻的行列,聶士成被敵人重重包圍。激戰兩小時后,聶士成兩腿負重傷,率軍突圍至衛津河八里臺橋。兩軍接火,彈飛如雨。營官宋占標哭求聶士成向城區后撤,聶士成提刀挺立橋頭,不為所動。他說: “我與天津城共存亡,離此一步,不是男兒大丈夫! ”正在這時,飛來一顆炮彈在附近爆炸,聶士成腹部受傷,腸子流了出來,但他早把生死置之度外,繼續指揮戰斗,后來頭部、胸部接連中彈,流盡最后一滴血。

聶士成殉職后,營官王懷慶將聶的血衣送往京師,得到清政府的封賞,謚“忠節”。其尸體由哨官張林背回,埋葬于合肥原籍。幾年后,袁世凱為聶士成修建了聶公祠。天津紳民在其殉國地點——八里臺,建立了“聶忠節公殉難處”紀念碑,并筑亭以覆之。碑亭兩旁即刻有袁世凱書寫的這副長聯。

受知旱歲,代將中年,一生低首拜汾陽,最詡臨淮壁壘

世變方殷,斯人不作,萬古大名配諸葛,長留丞相祠堂

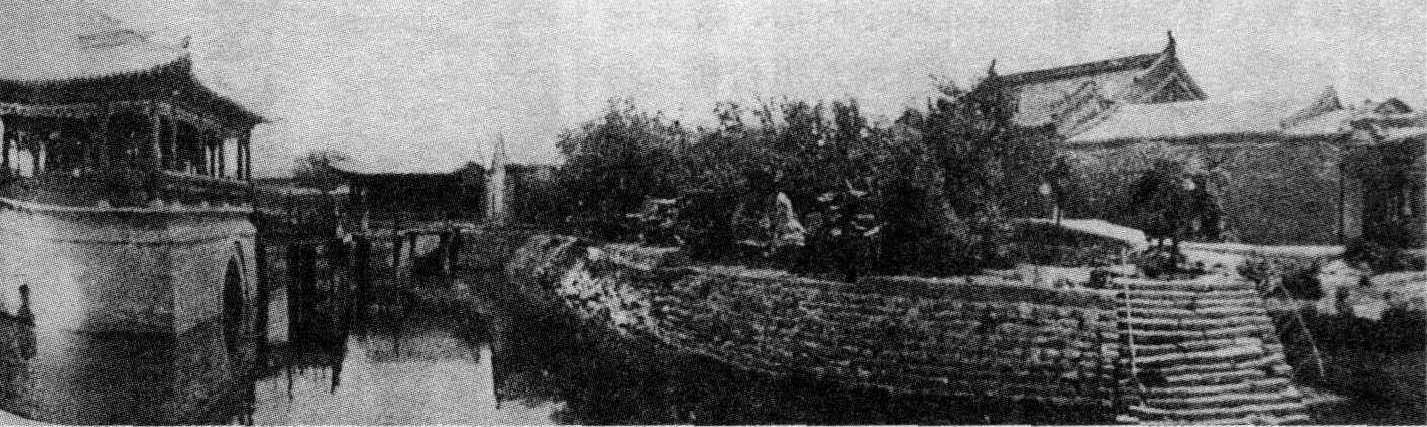

這是袁世凱為天津李鴻章祠書寫的楹聯。李鴻章身居“相國”高位,是清代所有漢族文武官員中,官位最高、權勢最大、中國近代史上赫赫有名的人物。他從1870年任直隸總督兼北洋大臣,到1895年卸任,統管天津達25年之久。特別是他晚年創辦洋務,所開設的工廠、修筑的鐵路,也大都集中在天津,這就更與天津結下了不解之緣。由于李鴻章在清末政治、經濟中的顯要地位,他于1901年死后,清廷對他賜恤優加,先后在其家鄉和京、津、滬、寧、蘇、浙、冀、魯、豫等任職之處,為他修建了10座祠堂。

袁世凱早年得李鴻章賞識,1901年至1907年袁任直隸總督兼北洋大臣,極力推行“新政”,也是對李當年“洋務”的繼承和發展。為了表達他對李的知遇之恩,袁對在天津建造李公祠格外留心,整個工程全都由他主持。其建筑完全仿照李的家鄉安徽的建筑風格,于1905年建成。祠堂共占地約2萬平方米,規模宏大,裝飾華美,整體性強,又富于變化,堪為古建筑中的佼佼者。袁世凱特在幕僚的幫助下,精心撰寫這副長聯。此聯全面概括了李鴻章的一生,高度評價了李的功績,氣勢恢弘,可稱力作。

天津李鴻章祠內園林

上一篇:印章趣談·袁世凱

下一篇:印章趣談·袁枚