印章趣談·李可染

《李可染》:李可染(1907—1990),書畫家。江蘇徐州人。13歲拜師學畫。1929年考入國立西湖藝術院研究部。同年參加魯迅創辦的美術團體“一八藝社”,開始致力于中國畫的研究。曾拜齊白石、黃賓虹為師。歷任中國美術家協會副主席、中國畫研究院院長、中央美術學院教授等。

“白發學童”印

李可染的印章常有格言、警句,如“可貴者膽”、“所要者魂”、“峰高無坦途”、“實者慧”、“千難一易”等,這些閑章構成畫家的藝術見解與追求。他有一方唐云為他刻的“白發學童”印,尤其感人。

李可染是當代畫壇大師,堪稱“一世之雄”,他畢生致力于中國畫的研究與創新。但他從不滿足已取得的成就,總是采取“自我否定”的態度。他在社會上已有一定名氣的情況下,又拜齊白石為師,后又拜在黃賓虹門下。得名師親炙,李可染從用筆方法到畫風意境變化巨大,由此奠定了藝林巨匠的根基。有這樣一件事,黃賓虹曾傾其所藏歷代中國畫,用特制的小滑車一張張拉掛起來,請李可染賞鑒,據說是足足看了兩天才全部看完。李可染大飽眼福之余,欽佩老師畫藝更勝古人一籌,說道:“吾師所藏皆不如吾師所畫。”黃賓虹則說:“李生太過狹隘,須知吾之藏畫皆吾之朋友,良朋益友愈多,識見愈廣,他人之長盡收矣。”李可染感悟先生的高論,他依從黃賓虹所教,不斷向藝術的高峰攀登。“白發學童”正是李可染勤奮自勵的剖白。他還刻有“廢畫三千”、“七十始知己無知”等閑章,可謂虛懷若谷,發人猛省。

“師牛堂”印

李可染擅長畫牛,在畫上用“師牛堂”印,表示自己甘作孺子牛的精神,使畫別添一層深意。

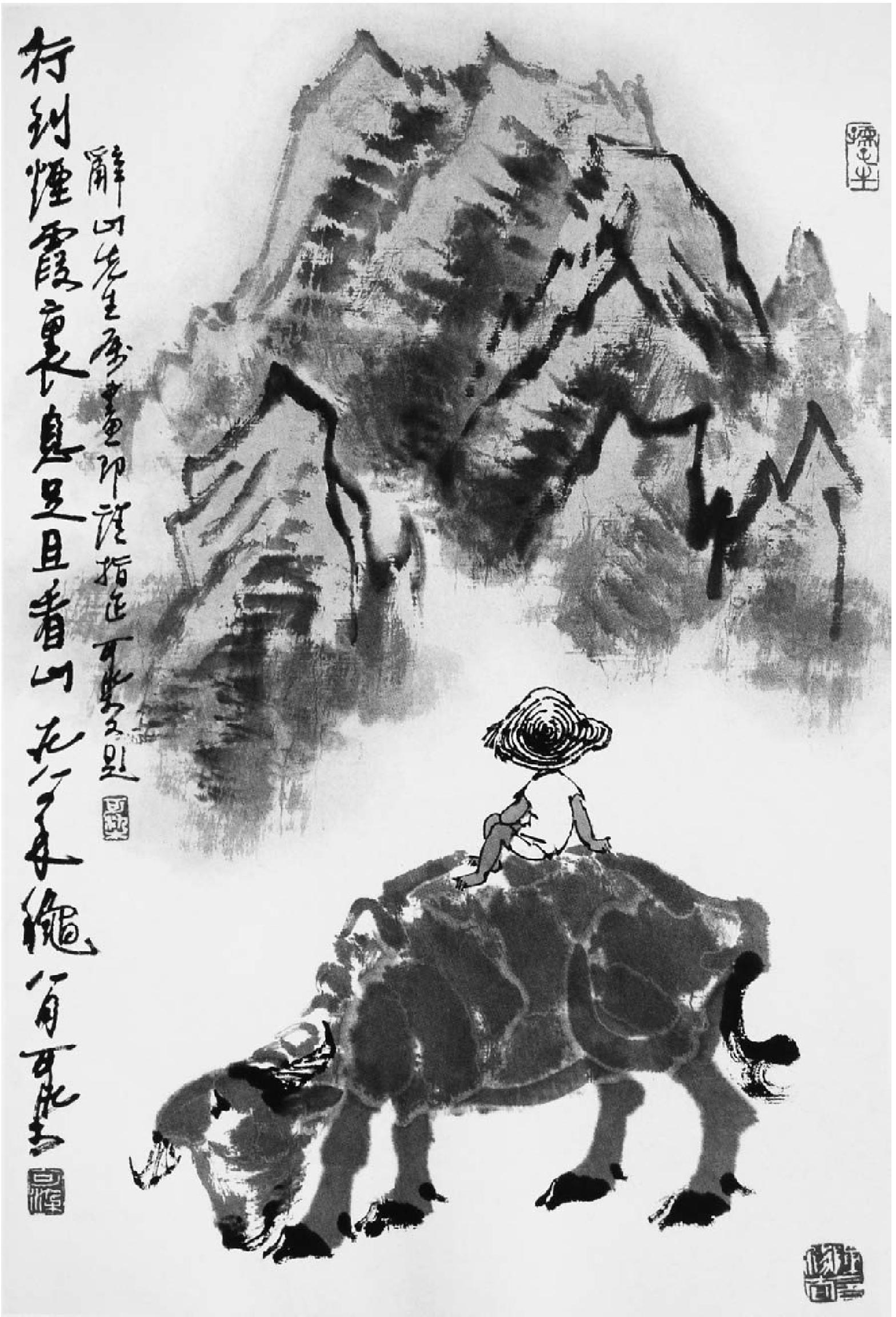

“師牛堂”的取義除了表示“以牛為師”外,還有另一層意思。那是上世紀40年代,李可染住在重慶金剛坡下的一戶農民家里,臥室隔壁就是牛棚。入夜,牛的喘氣聲和反芻聲勾起了他對童年牧牛情景的回憶。他披衣而起,借著油燈的微光,興致勃勃地畫起牛來。由于他與牛朝夕相伴,對牛的形態、性格了如指掌,故而所畫之牛栩栩如生。時值重慶要開畫展,李可染便送這幅《牧牛圖》參展。開幕那天,國畫大師徐悲鴻對他的《牧牛圖》十分賞識,當即訂購而去。這使他深受鼓舞。以后以牛為題材的作品頻頻出現在他的筆下。1947年,他年屆不惑,在畫壇已經小有名氣,卻投奔齊白石門下,為齊鋪紙磨墨10年之久。一次,他又畫了幅《晚涼風中看浴牛》,畫中兩頭水牛沐浴池中,兩個牧童嬉戲于牛背。畫面上右上角晚風拂柳,柳枝上高懸牧童草帽。濃郁的鄉村情趣,撲面而來。齊白石自稱“耕硯牛”,對畫牛頗有造詣,但他看到這幅畫后,驚喜萬分,對之大加贊賞,對李可染說:“原來你和我一樣,也是牧童出身。好吧,我畫的牛不如你了,從此我再也不畫牛了,就讓賢弟走這一條路吧。”從此,牛便成了李可染的“專利品”。為此,他取“師牛堂”為齋名,“師牛堂”印章便出現在他的繪畫作品上。

“為祖國河山立傳”印

此印道出了李可染畫山水的創作意圖,立意很高,很有氣派。

李可染熱愛祖國的大好河山,三日一山,五日一水,堅持不懈地從大自然中汲取創作營養,然而他“為祖國河山立傳”并不是給景物“照相”,而是給景物“升華”。他說:“吾三游漓江,覺江山雖勝,然構圖不易,茲以傳統以大觀小法寫之,人在漓江邊上終不見此景也。”這正是可染先生的高明之處。他描繪祖國河山是“以心為主,以筆為輔,默識于心,蘊養久之,手中之物已非眼中之物矣”。他的山水雄渾樸茂,令人稱絕,恰恰貴在這里。

“不與照相機爭功”印

此印恰點出畫家的藝術追求,生動別致。有一幅李可染55歲時在廣東從化溫泉賓館所畫《鐘馗嫁妹圖》,馗重墨,妹淡色,馗在右,妹在左稍靠后,兄妹二人并立于畫中央偏右處。觀此畫,不難看出李可染設色一黑一白,一濃一淡,以此反差,襯出馗之魁偉,妹之媚柔,湊其墨趣,故題“戲寫此圖”。真不枉戲寫,大有時下老少皆宜的“卡通”意味。這別開生面的《鐘馗嫁妹圖》豈不是“不與照相機爭功”的詮解?

白發學童

師牛堂

師牛堂

在精微

李可染繪《牧童看山圖》,上鈐“可染”、“孺子牛”、“陳言務去”印

上一篇:楹聯趣談·李叔同

下一篇:翰墨趣談·李斯