楹聯趣談·李叔同

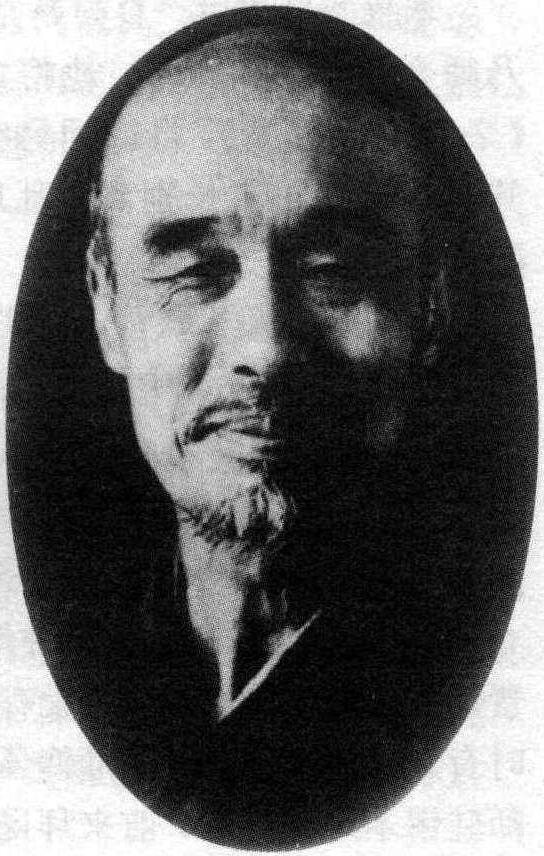

李叔同 (1880~1942),名文濤,別號息霜,法號演音,號弘一,生于天津。中國近代文化大師和佛學大師。集詩詞、書畫、篆刻、音樂、戲劇、文學于一身,在多個領域開中華燦爛文化藝術之先河。他是第一個向中國傳播西方音樂的先驅者,是把西洋畫引入中國的第一人,也是中國話劇的創始人。他的書法藝術精湛,“樸拙圓滿,渾若天成”。1918年皈依佛門后,精研律學,教弟子 “念佛不忘救國”,且使國內中斷700多年的 “南山律宗” 得以復興光大。趙樸初評價大師的一生為: “無盡奇珍供世眼,一輪明月耀天心。”

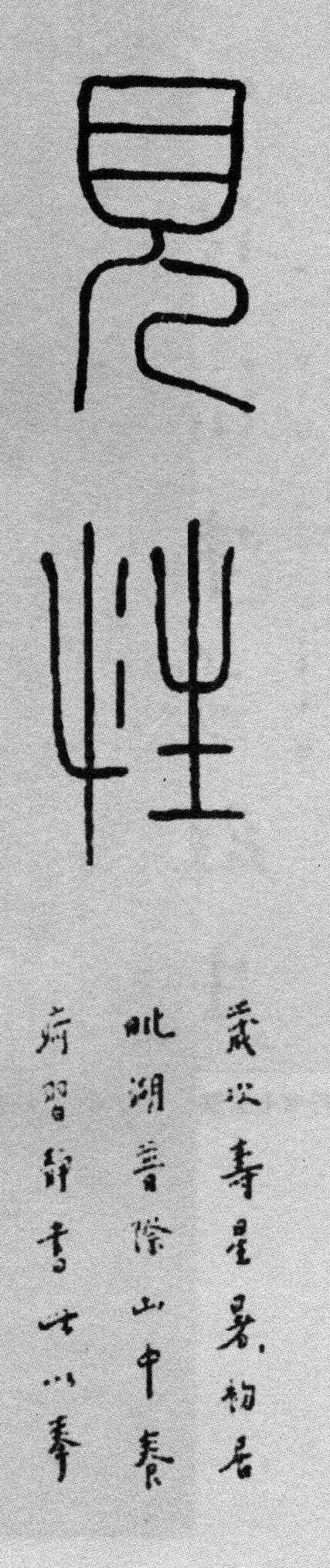

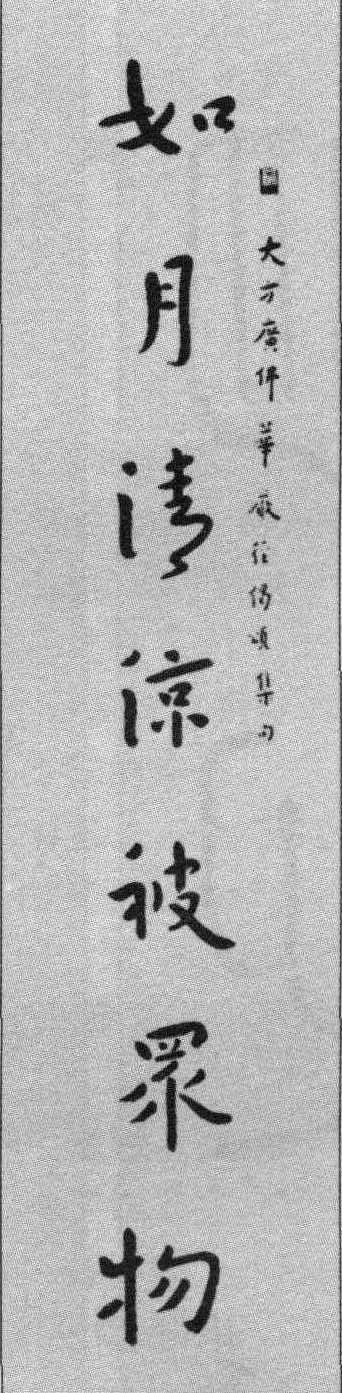

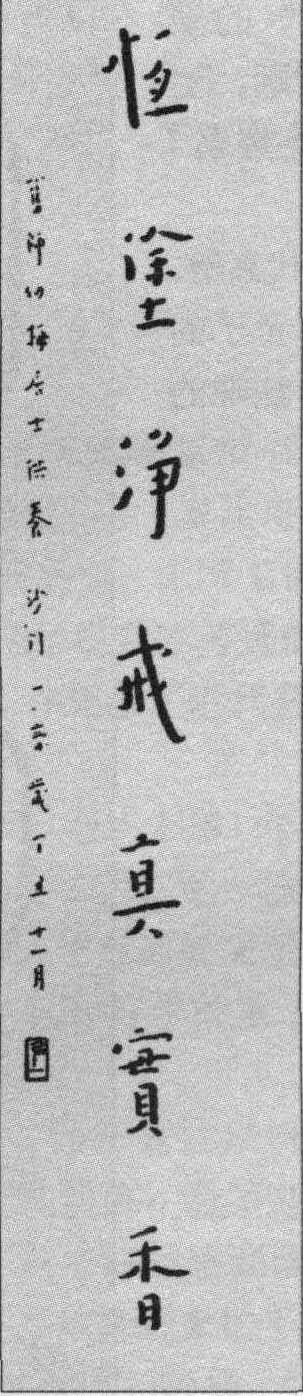

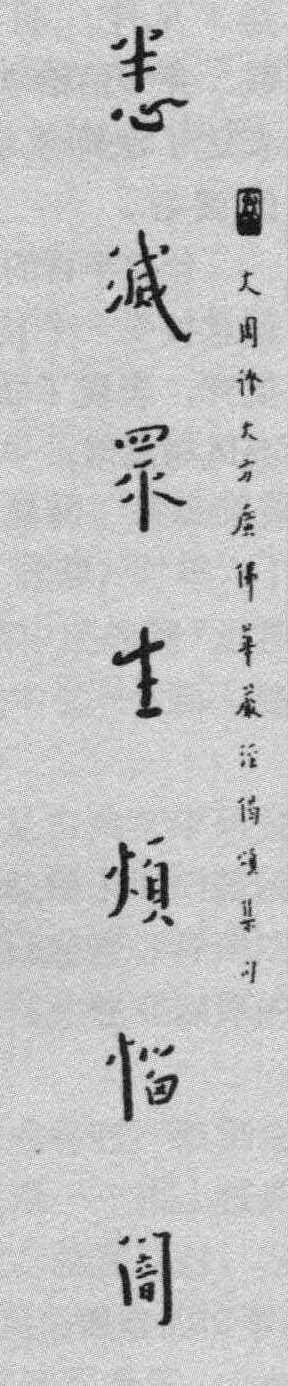

悉滅眾生煩惱暗

恒涂凈戒真實香

弘一法師對聯語有濃厚的興趣,且有較高的鑒賞和創作能力。他將《華嚴經》經文集為聯句,并一一書寫,編成《華嚴集聯三百》,自晉、唐二譯《華嚴經》偈頌和唐貞元譯《華嚴經普賢行愿品》偈頌中,各集100聯。聯文大都“依上句而為次第”,“字音平仄,惟調句末一字,余字,不字不論”;除個別聯語,“一聯之中,無有復字”。他在序中說:“割裂經文,集為聯句,本非所宜。今循道侶之請,勉以綴輯。其中不失經文原意者雖亦有之,而因二句集合,遂致變易經意者頗復不鮮。戰兢悚惕,一言三復,竭其駑力,冀以無大過耳。茲事險難,害多利少。寄語后賢,毋再賡續。偶一不慎,便成謗法之重咎矣。”弘一法師雖說得如此謹慎,這些《華嚴經》集聯,半個多世紀以來,一直被佛學界與書壇看做其佛學著作的代表和書法精品之一。此聯便是《大方廣佛華嚴經》的一副集聯,是弘一法師書贈舊師趙元禮的。

李叔同像

19世紀末,天津聚集著一批思想開明、多才多藝的學者文人。在這些人中,嚴范孫、周嘯麟、王仁安、孟廣慧、姚品侯、王吟笙、姚召臣、馮玉夫、曹幼占等,不是李家的親戚、鄰居,就是李叔同的至交、學友。不滿20歲的李叔同“轉益多師”,善于從他們中的每一個人身上汲取知識營養,不斷拓展自己的才藝和視野。并且,受到西學東漸風氣的影響,李叔同在學習傳統文化的同時,也開始鉆研算學和外文。此外,他還做過票友,練過京劇的唱腔和武功。

在天津的士林名流中,李叔同與趙元禮的關系尤為密切。趙元禮,字體仁,又字幼梅。因排行第五,鄉人稱他為“趙五爺”。趙是位飽學之士,早年在天津鼓樓東大街“世進士第”姚家教家館。李叔同的二嫂姚氏是這姚家的“姑奶奶”,因此叔同常去姚家,并從16歲起向趙元禮學習古典詩詞。趙詩學蘇東坡,其“詩格老而理境深”,著有詩集多部及詩話、隨筆等。他教叔同學詩也以蘇詩相授,兼及晚唐詩,由唐而入宋。叔同最喜讀唐、五代詩詞,尤愛王維詩和蘇東坡詞、辛稼軒詞。東坡好以禪語入詩,又多豪縱清雄之語,這對李叔同詩詞風格影響尤深。趙元禮雖善詩,卻不善填詞,然叔同填詞卻能從蘇詩中窺東坡詞之堂奧,長調與小令兼擅,這一點比趙老先生又高出一籌。

李叔同離津后一直與趙元禮保持聯系。1901年李叔同從上海北上天津又與乃師會面。回到上海,他將二三月間北上探親的經歷與所見,以日記體寫成《辛丑北征淚墨》。將詩詞另行輯出,寄給天津的趙元禮先生,先生為之題詞,其中“與子期年長別離,亂后握手心神怡”之句,足可窺見師生間對世事交融之深。

這副贈趙元禮聯寫于1937年,師生已多年未曾謀面,且叔同早已出家為僧,舊師在俗,但從此聯中仍可看出師生的情分和法師對趙先生的敬重。

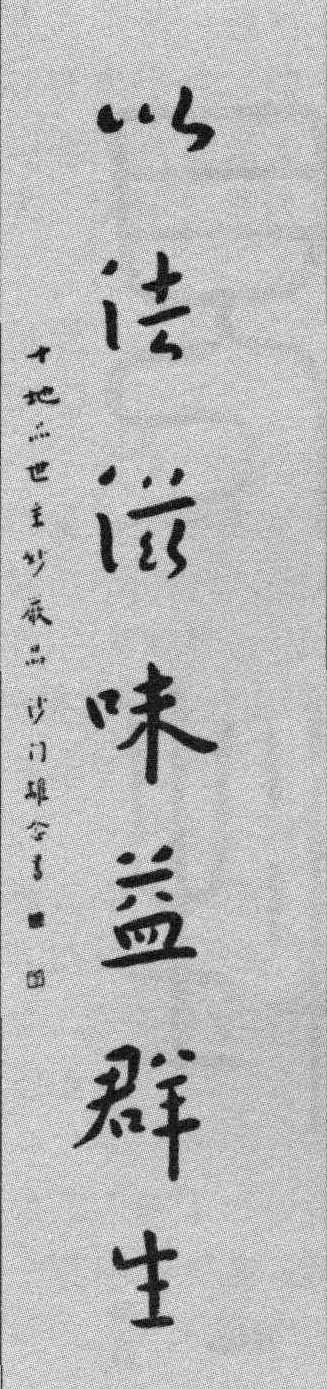

安寧萬邦,正需良藥

人我一相,乃謂大慈

弘一法師常將聯語這種形式,作為勸人為善的巧妙手段。法師在閩南時,晉江有位醫生叫杜培材,設有“安人診療所”。此人醫道高明,但索價昂貴,病人時有怨言。杜對弘一法師仰慕已久,早想一承謦欬。1941年秋天,他得知弘一法師駐錫本地福林寺,前來拜謁,弘一為他書寫一偈作為留念。1942年春天,弘一法師也聽說了杜培材收費高昂的事,便將平時佛門和諸善信供養的名貴藥品,托人贈予杜氏,囑其普施勞苦病人。同時撰此聯相贈,以“安人”二字冠頭,暗示其培養醫德。杜培材接到對聯和藥品,深為弘一法師的高尚品德所感動,也意會到了弘一法師的婉言勸告,致信弘一法師說,定要“效法師‘慈悲眾生’的婆心,真正地把‘關懷民瘼’的精神培植起來”。

是真仙靈,為佛門作大護法

殊勝境界,集僧眾建新道場

“凈峰古剎,千年歷史。孤峰突兀,拔地而起。山明水秀,風景幽美。玲瓏怪石,百態千姿。”

凈峰,在福建省惠安縣東南小岞半島上。半島一望平疇,凈峰獨峙,站在峰頂四顧,三面臨海,微風吹拂,令人心曠神怡。凈峰,不僅因風光奇秀著稱,更以弘一法師與凈峰寺之法緣而聞名于世。

1935年春,弘一法師李叔同由泉州來凈峰駐錫,至10月底離去。傳說凈峰是李鐵拐的故鄉。李鐵拐是怎么成仙的呢?原來李是個孝子,背他老母親往凈峰奉養,照顧其母無微不至。一天為母親做飯,柴禾不干,竟用腳伸進火膛權作柴禾,由此落下殘疾,號稱李鐵拐。后因積德功高,化羽成仙,并在凈峰西北石門山上留下足跡。弘一法師得知這件事后,感嘆不已,特為供奉李鐵拐的仙祖廟題寫此聯。

請李鐵拐“為佛門作大護法”,反映了法師的氣魄; “集僧眾建新道場”,反映法師弘揚佛法的不懈精神。從這副對聯中既能看出弘一法師作為出家人的仁孝之心,也可看出大師對民間美好信仰及對道家思想的包容。

自凈其心,有若光風霽月

他山之石,厥惟益友明師

這是弘一法師為凈峰寺客堂書寫的對聯,中嵌“凈山”二字,寄意自勵。

在凈峰曾發生這樣一件事: 凈峰山下的凈慈小學校長莊連福是位基督徒,聽說高僧弘一前來弘法,便與附近禮拜堂的傳道師陳連枝一起上山往訪,不料被隨侍弘一的傳貫攔住。傳貫認為信仰不同,法師很可能不歡迎他們。弘一法師知道了這事,心中十分不安,特讓傳貫到學校向莊校長賠罪道歉,并請傳貫代他將一本《華嚴經》和他手寫的四副單條贈送給莊校長。傳貫告訴莊校長,每天下午一點半,法師準時講經,于是莊校長和一些基督徒每天上山去聽弘一法師講經。

在這副對聯中,弘一法師表達了自己要如同光風霽月“自凈其心”。“他山之石”出自 《詩經》“他山之石,可以攻玉”。“厥”當“他的”講。在弘一的心中,只要是“益友明師”,都可視作“可以攻玉”的“他山之石”,不但可以容納,而且可成為精神的滋養。上面那個故事正是體現了法師的這種思想。

弘一法師來凈峰,本想在此終老,至10月下旬,因為寺主去職他住,他以為“緣盡”了,決定離寺回泉州移居草庵。臨行,寫了 《將去凈峰留題》。詩曰:“我到為種植,我行花未開。豈無佳色在?留待后人來。”詩前有小序: “乙亥首夏來凈峰,植菊盈畦。秋晚將歸,猶含蕾未吐。占一絕,借以志別。”首句不無久居之意,但“緣盡” 即行,坦坦蕩蕩,了無牽掛。而佳色皆予后人,胸懷又是何等磊落!

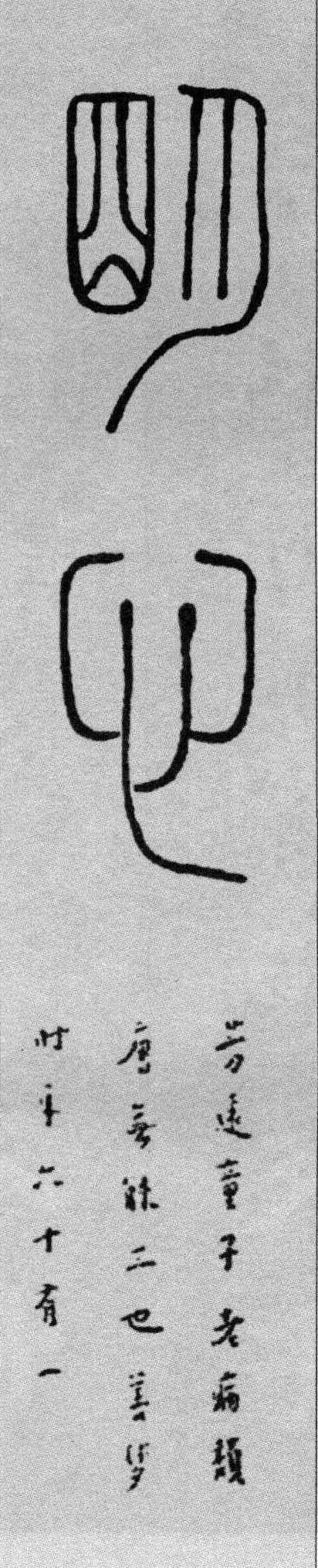

見性

明心

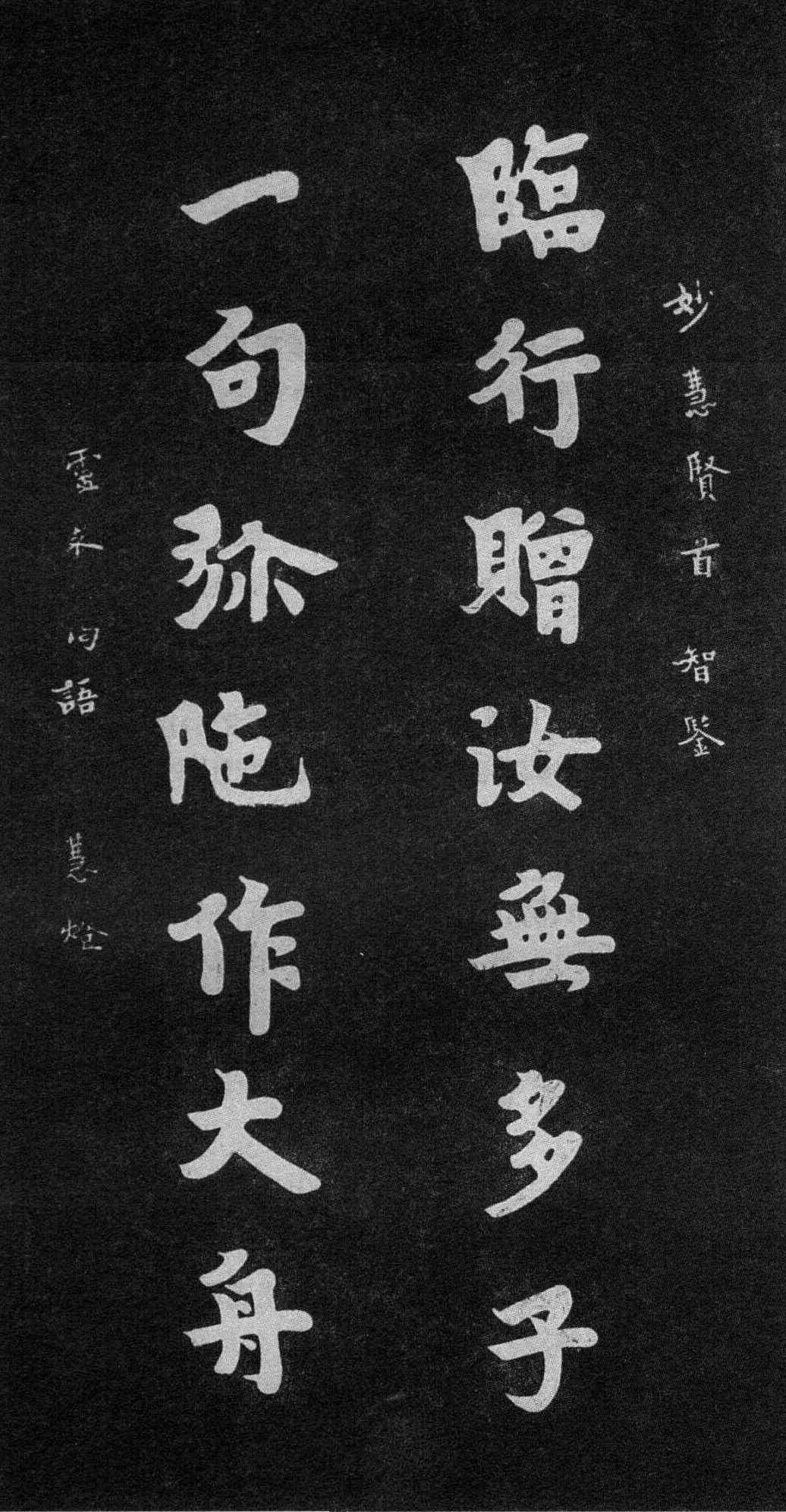

這是一副僅有4個字的短聯,系用剛勁優雅的小篆所書,是弘一法師1940年夏天書贈永春童子李芳遠的。聯上書有跋語曰: “歲次壽星暑初,居毗湖普際山中,養疴習靜,書此以奉芳遠童子。老病頹唐,無所工也。善夢,時年六十有一。”善夢為弘一法師之別號。7月22日,法師在致李芳遠的信中還提到“近擬埋光埋名,遁世終老”。這副無法再短的篆聯,卻記錄了近代藝壇中弘一大師與童子李芳遠的一段耐人尋味的佳話。

李芳遠是閩南永春縣人,生于1924年,逝于1981年,是古典文學研究家、詩人、書法家,出身于書香門第。1936年6月,弘一法師駐錫于廈門鼓浪嶼的日光巖寺。夏季的一天,當時只有13歲的李芳遠隨父親到日光巖寺拜謁法師,甚是虔誠。法師十分喜愛這個面目清秀、英年好學的童子,自此建立深厚的道緣。

弘一法師一向埋名遁跡,1938年冬初,法師在住泉州承天寺時,破例為泉州人說了許多法,寫了許多字,甚至會了幾次客,赴了幾次齋……報上披露了這些不尋常的新聞,各方都為法師肯于廣結法緣而感到歡欣。就在這時,法師收到芳遠寄來的一封長信,信中列舉報載有關法師近來忙于與世俗酬酢的情形,末了說法師變成一個“應酬和尚”了,勸請法師閉門靜修。弘一法師看后,十分感動,立即復信: “惠書誦悉。至用慚惶! 自明日起,當即遵命,閉門靜修,摒棄一切。”1939年1月4日,法師在承天寺佛教養正院同學會席上講演,表示了懺悔,說: “近來再到泉州,雖然時常起一種恐懼厭離的心,但是仍不免向這一條名聞利養的路上前進。可是近來也有件可慶幸的事,因為我近來得到永春十五歲小孩子的一封信。他勸我以后不可常常宴會,要養靜用功;信中又說起他近來的生活,如吟詩、賞月、看花、靜坐等,洋洋千言的一封信。啊! 他是一個十五歲的小孩子,竟有如此高尚的思想,正當我的見解。我看到他這一封信,真是慚愧萬分了。我自從得到他的信以后,就以十分堅決的心,謝絕宴會,雖然得罪了別人,也不管他,這個也可算是近來一件可慶幸的事了。”而后法師便到泉州城郊清源山一個山洞中靜居30余日,方回承天寺。次年,法師又為芳遠童子寫下這副 “見性,明心” 的篆聯,并寫信給李芳遠,更表達了法師“埋光埋名”的誠心。

年過半百的一代高僧,誠意接受一個15歲童子的批評,表現了弘一法師的高風與磊落。

見性 明心 李叔同

行書七言聯 李叔同

行書七言聯 李叔同

行書七言聯 李叔同

上一篇:印章趣談·李叔同

下一篇:印章趣談·李可染