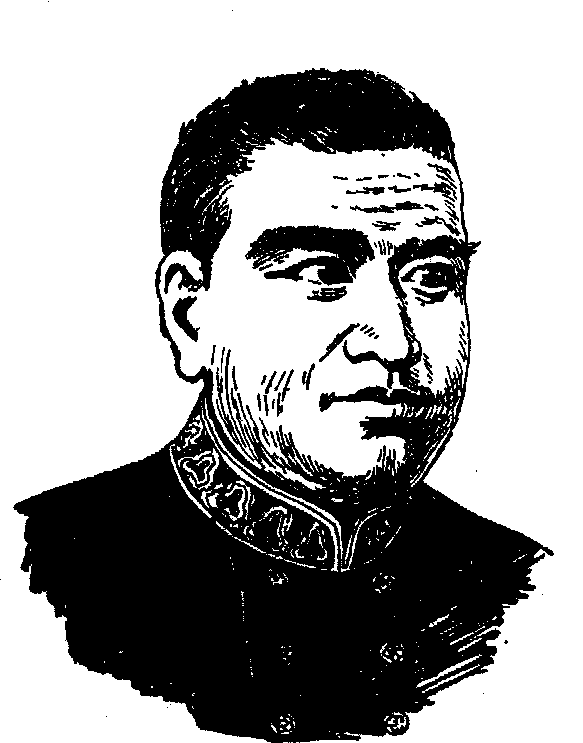

西鄉隆盛(1827—1877),日本幕末維新時期著名的倒幕派領導人,明治維新的元勛,近代史上著名的政治家和軍事家。

西鄉隆盛1827年12月7日生于鹿兒島加治屋町,為薩摩藩(鹿兒島縣)下級武士西鄉吉兵衛之長子。他自幼受到嚴格的武士訓練,閱讀了大量儒家經典,又修過禪學,這使他養成尚武的習性,具有濃厚的忠孝仁義等封建道德觀念。1844年,西鄉擔任郡書記官助理,后為郡書記官先后共10年。他跟隨郡長巡視農村,接觸農民,通曉農政。其間,郡長迫田因荒年要求藩政府減免年貢不準而憤然辭職,給他留下了終生難忘的印象。他出身于瀕臨破產的下級武士階層,長期擔任低級官吏,使他對下層人民有一定的了解和同情,對幕府末期的政治腐朽有所認識,從而走上了矢志改革的道路。

西鄉28歲時做了薩摩藩主島津齊彬的親信扈從,受到齊彬改革藩政以求富國強兵的思想影響,并受到勤王家藤田東湖和橋本左內等人的影響,使他立志勤王和改革幕府政治。他跟隨齊彬住在江戶3年,為齊彬等人倡導的王室公卿和幕府將軍合作的“公武合體”①運動四處奔走聯絡,十分活躍,逐漸成為曉有名聲的改革派志士。

1858年7月,齊彬突然去世,由島津忠義任藩主,實權掌握在其父久光手中。西鄉聞訊,曾打算為齊彬殉死。經僧侶月照的勸導,他才打消此念,立誓要繼承齊彬的遺志,進行幕政改革。此后,他依舊往來于京都與江戶之間,進行勤王活動,策劃除掉極為反動的幕府最高行政官井伊直弼大老。9月,井伊制造“安政大獄”②,殘酷鎮壓勤王志士。西鄉和月照逃出京城才幸免遭難。二人先后回到鹿兒島,不料卻被勒令離開薩摩藩。他們感到勤王大勢已去,絕望之下,當船行至錦江灣,相抱投海自盡。被救起時,月照已溘然長逝,西鄉亦奄奄一息。島津久光把他流放到奄美大島。

3年后西鄉被赦免召還。久光本想借助西鄉的聲望,以便實現自己入京勤王,繼續搞“公武合體”的計劃。不料,西鄉認為久光威望和身分不夠,表示反對。而且西鄉又與激進的藩士們聯絡。久光一怒之下,將他流放到德之島,兩個月后再轉送到流放死刑犯人的沖永良部島的牢獄中。

在獄中兩年,西鄉受盡磨難,卻閱讀了大量儒家著作,不時吟詩抒懷。他的一首詩寫道:“朝蒙恩遇夕焚坑,人生浮沉似晦明。縱不回光葵向日,若無開運意推誠。洛陽知己皆為鬼,南嶼俘囚獨竊生。生死何疑天賦與,愿留魂魄護皇城。”這表達了他對死于“安政大獄”的志士們的追念之情,也闡明了他的生死觀和忠君勤王的志向。

1864年,因倒幕派勢力增大和藩士們的要求,久光下令召回西鄉,并委以掌握薩摩藩陸海軍實權的重任。

此后五、六年間,是西鄉思想趨于成熟的時期。他開始還是作為久光的謀將,后來則成為尊王倒幕派的領導人。他與大久保利通密切合作,在薩摩藩內進行政治改革,并為完成日本歷史上轟轟烈烈的倒幕維新大業,立下了功勛。

1864年7月,幕府對長州藩(山口縣)志士們發動的“禁門之變”①進行鎮壓。在京都的西鄉遵從久光之命,參與鎮壓活動,在戰斗中負傷,因而受到褒獎。9月,西鄉在大阪會見了勝海舟。勝對西方十分了解,對幕府內情也有很深的認識。這次會見使西鄉開闊了眼界,認識了幕府的腐朽和沒落,思想發生轉變。但這時的西鄉仍有“薩藩主體”的地方意識,所以在行動上表現得十分動搖。當幕府于9月組織軍隊討伐長州藩時,西鄉仍從本藩利益出發,參加并指揮了征長討伐軍。但在翌年4月幕府組織第二次討伐長州行動時,西鄉已在行動上貫徹其強藩聯合對抗幕府的主張,不顧幕府一再下令催促,堅決拒絕出兵。12月他派人與長州藩聯絡,并在1866年正月,于京都同長州藩倒幕派領導人木戶孝允締結了“薩長倒幕聯盟”的密約。從此他作為一位倒幕派領導人在全國進行了廣泛的倒幕活動。

1866年7月,幕府將軍德川家茂死,德川慶喜繼任。12月,一貫壓制倒幕派的孝明天皇被公卿巖倉具視等毒死,由年僅14歲的明治天皇繼位。倒幕派利用宮廷的形勢,開始準備武裝倒幕。西鄉等人還與英國結成了“薩英同盟”,想從英國那里購買武器和取得財政援助,但他們對英國的侵略企圖有所警惕。1867年7月27日,西鄉在大阪會見英國公使館官員沙托時表示:“關于變革日本政體問題,應由我輩盡力而為,如與外國人相商,則有失體面。”西鄉的回答,表明他已有較強的民族意識。

1867年9月,西鄉、大久保通過巖倉等公卿,事先做好了用天皇名義發布《討幕密旨》的準備。10月14日,薩長兩藩得到了《討幕密旨》。在部署就緒后,12月9日,西鄉、大久保等倒幕派發動政變,發布《王政復古》大號令,宣布廢除將軍制度等,要德川慶喜立即“辭官納地”。倒幕派于當天組織了新政府,西鄉、大久保等掌握了新政府的實權。

以德川慶喜為代表的舊幕府勢力,不甘心退出歷史舞臺,挑起了國內戰爭,因是戊辰年間,史稱“戊辰戰爭”。1868年1月在京都之南的鳥羽、伏見地區,幕府軍與政府軍發生了大規模軍事沖突。西鄉指揮了這次決戰。由于兵士的奮勇和人民的支持,政府軍打敗了3倍于己的幕府軍隊,取得了勝利。西鄉被新政府任命為陸海軍負責人。2月,討幕軍從京都出發東征,包圍了江戶。這時,防守江戶城的勝海舟,向慶喜說明了國內外形勢,促使慶喜下決心投降。3月,西鄉向幕府提出了7項投降條件,并去江戶會見了勝海舟。最后簽訂了幕府投降協定,史稱“江戶無血開城”。8月后,西鄉又率討幕軍轉戰于關東和東北地方,征討幕藩殘余勢力,取得節節勝利。凱旋回師后,西鄉由于軍功卓著受到了獎賞。9月,他以在倒幕維新運動和戊辰國內戰爭中的功勛,授正三位官職,賞典祿為兩千石,成為諸藩家臣中官位最高、受封最厚的人。

功成名就的西鄉,出于封建思想,認為自己功名地位高于薩摩藩主島津家,有損“忠臣”的聲譽,遂于1870年1月辭職,回鹿兒島做了藩政顧問,后任藩大參事。

西鄉離開中央回到地方,還因為他對明治政府實施有損于下級武士利益的政策感到不滿。他很同情下級武士們在明治維新后的悲慘遭遇。他在請求薩摩藩政府救濟一個參加內戰的士兵的信中寫道:“臨生死之境,使之如私物,事定之后,即行拋棄,影響德義”。他的一首廣為流傳的言志詩寫道:“幾經辛酸志始堅,丈夫玉碎恥瓦全。一家遺事人知否,不為兒孫買美田”。他看不慣許多政府高官追名逐利,窮奢極侈,指責他們為“利”忘“義”。西鄉的個人品德,在日本一直被人們推崇。正是在這些內政問題上,西鄉與大久保等人產生了矛盾。

西鄉、大久保等人盡管有矛盾,但他們都認識到要建立近代國家,使日本擺脫半殖民地危機,必須消除封建割據局面,建立中央集權的國家政權。從1871年起,他們又在這個目標下聯合起來,全力進行“廢藩置縣”的改革。

1872年7月,西鄉任陸軍元帥兼近衛軍都督。次年7月,政府公布《地稅改革條例》等5個文件,實行變革封建土地所有制,確立近代土地制度的地稅改革。在此前后,政府還進行了政治、經濟和軍事上的多項資產階級改革。西鄉主持和參與了這些改革,雖在改革內容上沒有特別的建樹,但他統帥軍事力量,以武力為后盾,保證改革順利進行,應該說是他的特有貢獻。

西鄉、大久保、木戶三人以在倒幕維新活動中的作用和貢獻,被人們譽為“維新三杰”。

正是在這一時期,日本朝野出現了侵臺侵朝的激烈論調。在這種反動浪潮的沖擊影響下,西鄉認為:“舉我兵士日夜思亂之心,移之于外,一擲而成興國之遠略矣”。他推波助瀾,鼓吹并支持對外侵略擴張。

對于我國的臺灣,西鄉主張先采取外交措施,防止歐美列強干涉,然后“奪取此地,歸為我有,以便永鎮皇國之南門”。

西鄉開始是反對木戶等人的“征韓”(侵略朝鮮)的主張和具體計劃的,后來則主張先派遣赴朝使節,不帶兵,厚其禮,出要員,直接去朝鮮京城談判,并自薦充任赴朝大使。他說:萬一朝鮮殺了他,就可派兵“征伐”。1873年8月,決定派他為遣朝使節。10月,大久保、巖倉等人與西鄉、板垣等人進行了激烈的“遣韓使節論爭”,政府終于推翻了派西鄉為大使的決定。于是西鄉向天皇提出辭呈,辭去正三位、參議、陸軍大將兼近衛都督等職。天皇批準他辭去參議、近衛都督的職務。之后,他回到鹿兒島,仍任島津久光的顧問。

他在鹿兒島辦起了名為“私學校”的軍事政治學校, 以“敬天愛人”為校訓。私學校既講授孫子、左傳、佛學,又學習西方文明,派優秀學生去法國、俄國留學。西鄉辦的私學校,雖未能擺脫封建倫理道德的影響,卻也有學習西方文明以改造日本的進步因素。

1877年1月開始,鹿兒島士族借口政府派偵探企圖暗殺西鄉,以“新政大總督征伐大元帥西鄉吉之助(西鄉)”的名義,打著“新政厚德”的旗號,興師問罪,發動了反對大久保政權的暴動。因鹿兒島地處日本西南部,這場內戰史稱“西南戰爭”。參加西鄉軍的,有不少人具有民主主義思想,也有不少農民起義的領導人。他們反對大久保政府的時弊和一些錯誤政策,有其合理性。但多數士族,他們對新政府不滿,主要是由于新政府采取了一系列破壞他們身分特權為目標的資產階級改革措施,所以帶有反對進步改革的政治傾向。西鄉雖無意發動這次暴動,最后還是作為明治政府的“逆賊”參加了這次暴動。經過八個月之久的激戰,最后以失敗告終。西鄉亦于9月27日敗死于鹿兒島的城山。

西鄉這個歷史人物的一生經歷,是極其復雜的,他的思想也是極其矛盾的。他發動和領導了倒幕維新這場日本歷史上劃時代的大變革,卻又隨著變革維新的深入而落伍;他用其全部智勇和精力拚死建立起明治新政府,卻又成了他的對立物;他主張學習西方,進行資產階級改革,以富國強兵,爭取日本民族的獨立,可是,他卻又主張向外侵略擴張,壓迫其他民族。隨著改革的深入發展,觸及到眾多士族的利益,他因而對政府的一些改革措施不滿,終于參加反政府的暴動,釀成一場城山敗死的悲劇。

西鄉死后12年,1889年日本帝國憲法公布時,明治政府大赦,給西鄉恢復了名譽,赦其“逆罪”,除其“賊名”,追贈他被褫奪了的正三位官位。此后,人們還在東京上野公園里為他樹立了一座青銅塑像,以表示崇敬和懷念之情。

上一篇:蒲魯東

下一篇:西哀耶斯