齋號趣談·耿庸

耿庸(1922~ ),原名鄭炳中,曾用筆名鄭重、丁琛、力衷、李現、鄭淬等。生于印度尼西亞蘇門答臘的一家書香門第,其父鄭之翰原是印尼 《南華日報》 的主筆,其母邵清濃是詩人。1923年隨父母回國。13歲開始在報刊上發表詩和散文,19歲后出任 《閩北日報》 副刊 “閃擊”、《江西青年報》副刊 “戰場” 主編。1941年底加入中華全國文藝界抗敵協會,常在 《新華日報》《大公晚報》《希望》 等十多家報刊上發表雜文。1949年出版雜文集《扛鼎集》。建國后,先后在上海人民藝術劇院學館、震旦大學中文系任教。1952年任新文藝出版社編審。現為中國作協會員、上海雜文家協會顧問。編有《新編美學百科詞典》 《青年文學手冊》 等。

主要書齋號有: 筆直小齋。

筆直小齋有一次,耿庸往廣州養病,居住在五羊新城的一個居民小區。居室小而狹長,呈直筆狀,不禁觸景生情,一時興起,乃命名為 “筆直小齋”。小者,是簡陋狹小; 筆直者,其含意有二: 一是象征房間形狀,二是蘊含筆乃直之義。文人用筆耕耘,應該秉筆直書,魯迅所用的毛筆,即呼 “金不換”,也就是要為人正直,不能違心說假話。

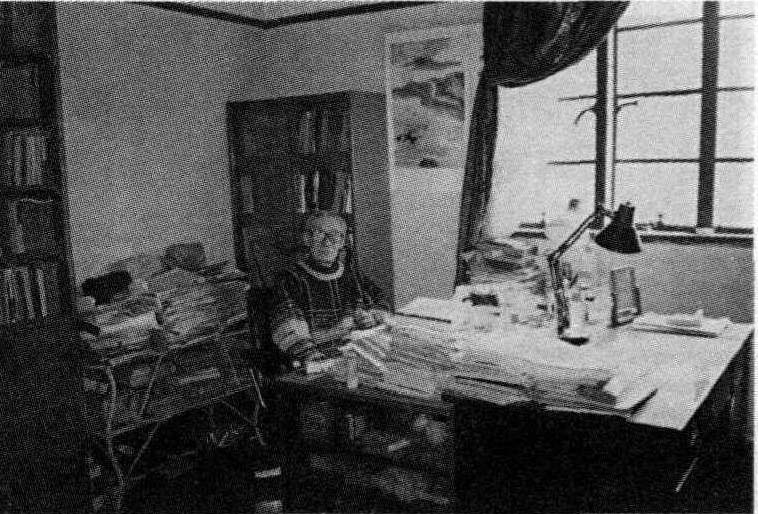

耿庸很偏愛此齋名,盡管他還用過 “乏思室”、“漏雨齋”等齋名,但 “筆直小齋” 卻一直被沿用下來。因為這齋名還與他的身世有聯系。解放前,他任《閩北日報》的 “閃擊” 版主編時,不畏強權,在 “閃擊”上轉載延安《大眾文藝》的作品,因此被捕。建國后,他因同情和支持胡風而受株連,蒙冤25年,直至1980年才獲徹底平反。他的筆直小齋陳設簡單質樸: 靠窗處一張床,旁有一張寫字臺,那是他勞作之地。靠墻一字排著的三四個書架。滿滿地陳放著各類書籍,其中尤多中外文學書籍和理論著作。

耿庸在書齋中

上一篇:齋號趣談·翁方綱

下一篇:齋號趣談·胡振郎