扇面趣談·張君秋

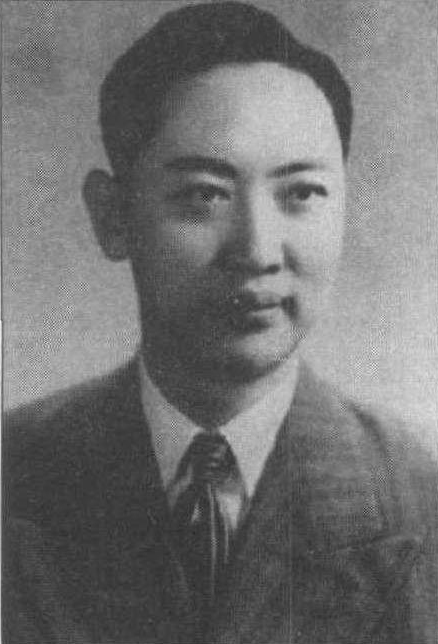

張君秋(1920~1997),祖籍江蘇丹徒,生于北京。當(dāng)代著名京劇表演藝術(shù)家、教育家。他天生聰伶,經(jīng)李多奎介紹拜李凌楓為師,后拜尚小云、梅蘭芳為師,學(xué)習(xí)京劇青衣。1935年,在北京吉祥戲院首次登臺,以一出《女起解》唱紅。1936年,北京《立言報(bào)》舉行公開投票選舉,推選“四大童伶”,張君秋與李世芳、毛世來、宋德珠被選中,成為 “四大名旦” 后的 “四小名旦” 之一。他的嗓音 “嬌、媚、脆、水”,甜潤清新,高低隨意,舒展自如,梅派的華麗、尚派的剛勁、程派的輕柔、荀派的婉約都被他很好地融合在自己的表演藝術(shù)風(fēng)格之中。他對京劇唱腔進(jìn)行大膽改革創(chuàng)新,創(chuàng)立了風(fēng)靡海內(nèi)外的張派藝術(shù)。1956年,一出《望江亭》,標(biāo)志著張派藝術(shù)的正式形成。1956年,張君秋的北京市京劇三團(tuán)和馬連良京劇團(tuán),譚富英、裘盛戎的北京京劇二團(tuán)合并,組成了陣容強(qiáng)大的北京京劇團(tuán)。“文革” 后張君秋復(fù)出,把主要精力放在京劇教學(xué)方面,為京劇藝術(shù)培養(yǎng)后繼人才。他應(yīng)邀主持天津市青年京劇團(tuán) “百日集訓(xùn)”,培養(yǎng)了一批蜚聲海內(nèi)外的優(yōu)秀青年演員。為弘揚(yáng)國粹,繼承和振興京劇藝術(shù),他擔(dān)任《中國京劇音配像精粹》藝術(shù)總顧問,到他逝世時(shí)共完成京劇音配像120部。張君秋曾任中國文聯(lián)副主席、中國戲曲學(xué)院副院長、中國戲劇家協(xié)會副主席等職,曾獲美國林肯藝術(shù)中心和紐約美華藝術(shù)協(xié)會授予的 “終身藝術(shù)成就獎(jiǎng)”。

張君秋像

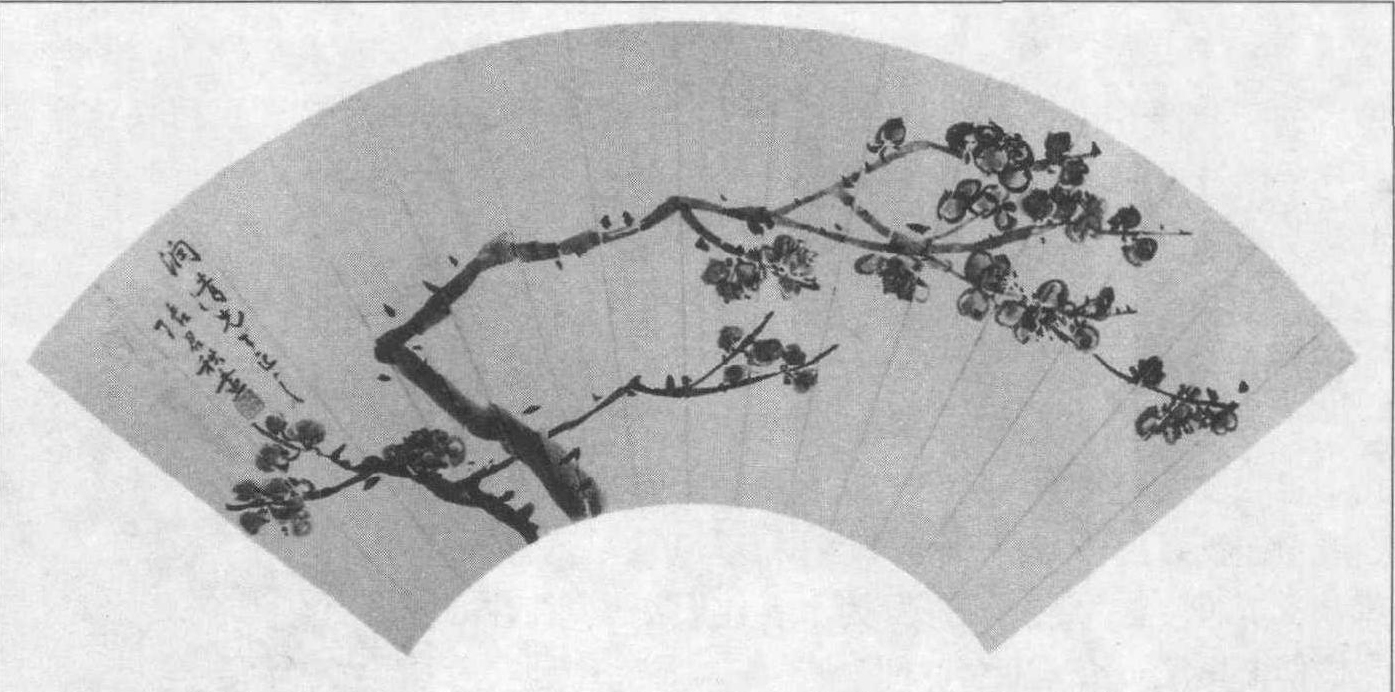

梅花香自苦寒來

張君秋演出之余酷愛繪畫,他曾說: “繪畫是我不可缺少的精神食糧。我喜歡看畫,凡有書法、繪畫展覽,我必定去看。”他與李苦禪、李可染、黃胄、黃永玉等許多畫家交了朋友。為了看他們作畫,往往在他們家里度過許多業(yè)余時(shí)間。

2005年12月,第二屆中國 (深圳) 國際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會首場中國書畫拍賣會在希爾頓彭年酒店舉行。當(dāng)年正值張君秋85周年誕辰,拍賣會特意安排了“張君秋繪畫和藏畫專場”,推出張君秋繪畫和藏畫109件。這是國內(nèi)第一次為張君秋舉辦個(gè)人繪畫與藏畫專場拍賣會。從拍品可以看出,張君秋集表演藝術(shù)家、畫家、收藏家于一身,既是菊壇宗師,也是畫壇高手。他的畫作既宗名師又獨(dú)具新意,他的藏畫更是大師手筆,名家真跡,其中黃胄的 《四季平安》、劉海粟的 《紅梅》 等都是難得的精品。

張君秋喜畫花卉,尤擅畫梅,他的梅花扇面深得人們珍愛。他所畫梅花清淡秀雅,枝疏花簡,別具精神。他通過梅花獨(dú)有的風(fēng)姿和品性來抒發(fā)胸中的追求和愛好。那種在世俗中一塵不染的精神,那種在冰天雪地中大寫春意的精神,那種在理想境界中堂堂正正做人的精神,使他的梅花扇面令人怦然心動(dòng),萌生出一種奮發(fā)向上的情感。紅梅不畏嚴(yán)寒,斗霜傲雪,它的香是從苦寒中來的。“梅花香自苦寒來”正是張君秋一生對藝術(shù)不懈追求而終于獲得成功的寫照。

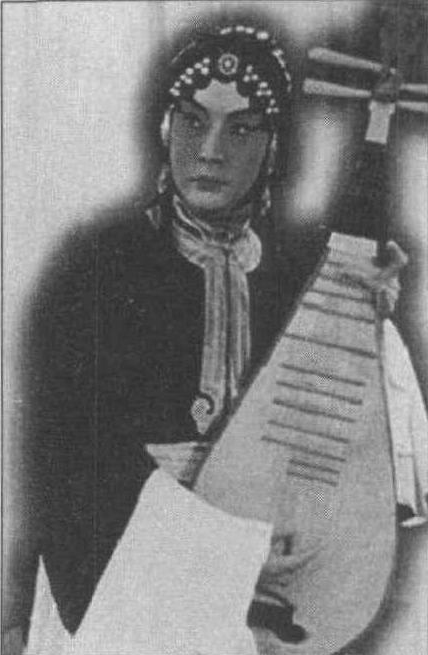

張君秋主演 《秦香蓮》

《紅梅》扇面 張君秋

上一篇:楹聯(lián)趣談·張伯駒

下一篇:信札趣談·張國淦