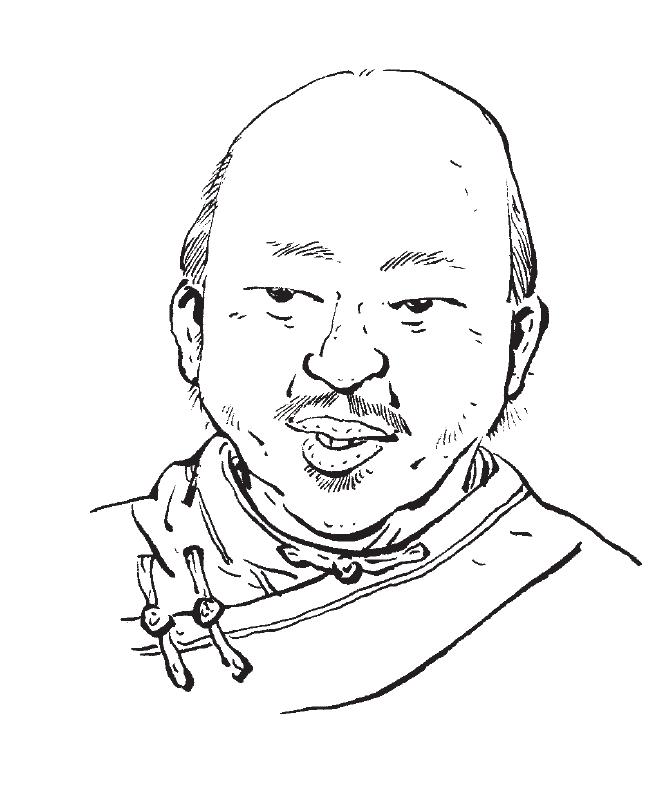

馬全

一、兩列鼎甲

在中國科舉史上,把考中第一甲第一、二、三名的進士叫作“鼎甲”。躋身“鼎甲”,榮耀萬分。而在中國武舉史上,有一個人竟兩次名列鼎甲。

此人姓馬名瑔,字具堂,號純齋,陽曲(今山西太原)人。馬瑔的父親馬云翱,是雍正二年(1724)甲辰科武進士,官至參將(正三品)。馬云翱有4個兒子,馬瑔行二。

馬瑔從小跟隨父親練武習(xí)文,早識刀槍和兵術(shù)。

乾隆十二年(1747),四川大金川藏族土司莎羅奔發(fā)動叛亂,清政府出師平叛,馬瑔的父親參加了這次平叛戰(zhàn)爭。當時,馬瑔年僅17,就和哥哥馬昭隨父從軍,入川作戰(zhàn)。由于指揮失誤,馬云翱戰(zhàn)死沙場。馬瑔和哥哥懷著悲憤的心情把父親的尸體運回故鄉(xiāng),并決心繼承父業(yè),做一個立功疆場的軍人。

不久,馬瑔在西安應(yīng)征入伍,并考中武舉人。乾隆十七年,馬瑔20歲,他進京參加會試,成為武貢士。殿試時,馬瑔考中第一甲第3名——武探花。

榮列鼎甲之后,馬瑔被授予二等侍衛(wèi)銜,正四品。后來,出任福建撫標右營游擊。由于年輕氣盛,有一次,馬瑔為了一點兒小事和一個同事爭吵起來,兩人互不相讓,竟當眾毆打,從軍營一直打到大街上,影響很壞,被人告到兵部。結(jié)果,兩人一同削職為民。

馬瑔被革職回鄉(xiāng),非常悔恨。他想來想去,覺得為如此區(qū)區(qū)小事丟官,只因自己行武出身,缺少修養(yǎng)。于是翻然折節(jié),決心改變這種狀況。不久,馬瑔從故鄉(xiāng)來到北京,重新入京都巡捕營當兵。練武之余,他努力讀書,爭取做一個文武雙全的人。為了激勵自己,他把名字改為“馬全”。

乾隆二十五年九月,馬全又一次在北京參加武舉會試。

這次會試,無論外場和內(nèi)場都比往年要難。內(nèi)場由原來的默寫兵書章句改為策論作文,題目是《武經(jīng)總論》。第一天,馬全順利地通過內(nèi)場考試。次日,又參加外場考試。往年的外場考試規(guī)定: 馬射、縱馬3次,射箭9支,射中2支就為合格。步射,以50步為限,也是射9支箭,中3支為合格。而這次卻規(guī)定,無論馬射和步射,一律減為6支箭。這等于減少6次得分的機會。此外,增加“馬射地毬一矢”,即把一只皮制的大圓球放在馬道旁邊的一尺高的平臺上,球上有一個木制的硬“的”, 考生必須縱馬入場, 一箭射中那球上的硬“的”,并將圓球推下平臺,才算合格。如果這一箭不合格,那么,先前的考試全部無效。由于馬全平時刻苦操練,以優(yōu)異成績通過上述考試,獲得文武皆優(yōu)的“雙好”名次。

十月殿試,乾隆皇帝親臨西苑門外中南海紫光閣,御試新科武貢士。首先,由皇太子表演騎射,以為天下武舉楷模。然后,會試獲“雙好”的考生又一次入場考試騎射、步射,舞刀和掇石等項目。馬全嫻熟的武藝不斷博得全場喝彩。

乾隆皇帝覺得馬全有些眼熟,傳臚引見時,終于認出馬全就是當年的武探花馬瑔,問道: “你不是馬瑔嗎?”馬全立即叩頭謝罪,把打架丟官的經(jīng)過,以及今后的打算稟明皇帝。乾隆大喜,根據(jù)馬全的成績,把他點為武狀元,并賜給盔甲、腰刀等。

二、提督江南、甘肅

馬全中武狀元后,被授予頭等侍衛(wèi),正三品。乾隆二十七年,扈從皇上南巡,乾隆皇帝命他署理江西南昌鎮(zhèn)總兵,賞賜孔雀翎。他上疏校閱各營士兵,赴禁山關(guān)隘山口巡查,防奸人闌入。乾隆皇帝贊賞他為官盡職、勤奮,任命他為江蘇蘇松鎮(zhèn)總兵。不久,擢為江蘇提督。提督的全稱是“提督軍務(wù)總兵官”。江蘇提督為江蘇省最高軍事長官,受巡撫節(jié)制。

馬全主管江蘇軍事防務(wù)時,銳意改革,整飭軍備。原來,江南沿海水陸兩軍的裝備有許多不合理現(xiàn)象。如孤懸海外的崇明島巡哨幾乎全用水兵,卻設(shè)置戰(zhàn)馬140多匹,而作為沿海屏障的金山、柘林、青村、南匯等營,主要依靠步騎巡哨,只設(shè)置戰(zhàn)馬70多匹。馬全上任后,立即奏準兵部,將崇明各營的馬匹大半數(shù)分撥金山四營,加強陸地防務(wù)。同時,又相應(yīng)在崇明各營增加水兵和戰(zhàn)艦,一舉改變“陸營少馬,水營乏舟”的防務(wù)部署。

馬全十分重視制度建設(shè)。《中書政考》是當時兵部印行的一種有關(guān)軍隊營伍兵制的手冊,按規(guī)定只發(fā)給參將以上軍官使用。馬全上任后,認為應(yīng)當把這種手冊擴大發(fā)給參將以下低級軍官,并隨時組織宣講,以利將士遵從。他的建議得到朝廷的特許和嘉獎。

馬全在江蘇提督任上干了幾年,奉命調(diào)任甘肅提督。他入京陛見,乾隆皇帝賞賜黑狐褂。

三、殉難金川

乾隆中期,大金川土司莎羅奔已老,他的侄兒郎卡主持土司事務(wù)。郎卡不斷侵掠鄰近土司領(lǐng)地。后來,又以聯(lián)姻方式勾結(jié)小金川土司澤旺,公然與清政府對抗,殺人略地,掀起第2次金川叛亂。

金川地區(qū)地勢險要,交通梗阻,叛軍多居石碉,易守難攻。乾隆三十一至三十六年,四川總督阿爾泰因作戰(zhàn)不力,被乾隆賜死。隨后,改命大學(xué)士溫福指揮作戰(zhàn)。

乾隆三十八年一月,馬全入京覲見,要求入川作戰(zhàn),為國出力,替父報仇,得到批準。乾隆加封馬全為領(lǐng)隊大臣,特賜元狐馬褂一件,命他立即赴川作戰(zhàn)。

馬全來到金川前線,戰(zhàn)事正處于相持階段。原來,溫福仗著銳氣連奪關(guān)隘,取得一些勝利。此后,他不但不一鼓作氣,乘勝殲敵,反而膽怯保守起來。他下令采取所謂“以碉卡逼碉卡”的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),不惜花費大量人力物力,學(xué)著叛軍修筑大量石碉。這種“以守為攻”的打法,既渙散了清軍的力量和斗志,又拖延了戰(zhàn)事。

馬全不同意溫福這種被動的戰(zhàn)術(shù)。他認為在地勢險峻,敵少我眾的情況下,只宜速戰(zhàn),不宜拖延。

當時,金川前線主要有3支主力,其一是主帥溫福,駐扎木果木大營,其二是提督董天弼,駐扎底木達,其三就是馬全和都統(tǒng)海蘭察,駐扎控嗒營,形成犄角之勢。

馬全和海蘭察扎營之后,立即組織力量,猛攻昔嶺,摧毀敵碉兩座,又乘勝追擊。從早到晚,馬全率軍與叛軍在冰雪中展開激戰(zhàn)。傍晚,叛軍敗退。馬全料定敵人還會集聚更多兵力,卷土重來,于是,又命海蘭察先領(lǐng)一支隊伍在地勢險要的地方設(shè)下埋伏。不久,敵人果然蜂擁而來,馬全引軍佯敗,敵人緊追不舍。馬全退過伏兵處,海蘭察率軍忽然殺出,兩下夾攻,又一次大敗敵人,收復(fù)許多失地。

在新收復(fù)的土地上,馬全并不按溫福的命令建筑石碉,而是“伐木開道”,只建一些簡易的木柵營房。他認為建造石碉,浪費人力物力,更重要的是有了可供躲避的石碉,士卒就不愿背水作戰(zhàn)了。但馬全不過是一支偏師,他的勝利并不能改變整個前線既定的敗局。主帥溫福依然擁兵不進,延宕戰(zhàn)機。馬全非常著急。

有一天,馬全到大營請戰(zhàn),希望說服溫福調(diào)動全軍主動出擊。他對溫福說道: “金川蕞爾小夷,我們卻一再攻打不下,以至于多年屯兵前線,士氣衰落,糜費錢糧。您身為國家重臣,不能出奇制勝,威震敵人,每天只知道躲在石碉里飲酒議事,打罵士兵,最終拿什么歸報天子?”溫福不以為然,反而斥責馬全狂妄,把他趕出大營。

眼看導(dǎo)致全軍失敗,馬全心急如焚,卻又無可奈何。乾隆三十八年五月的一天,他讓跟隨他從軍的侄子國琦離開前線,沉痛地說: “你回去告訴你父親好好侍奉奶奶,我也許不可能再回家了! ”

乾隆三十八年六月,叛軍果然先攻破董天弼的營碉,既而派兵切斷木果木的糧道。六月十日,開始襲擊木果木大營,先奪取炮臺,又切斷水道。溫福的部隊頓時大亂,紛紛爭著躲進石碉,以致互相踐踏,死傷無數(shù)。溫福中炮而死。叛軍從四面八方擁入大營,清軍主力潰敗。

六月十一日,叛軍包圍馬全的營地。馬全率眾奮力拼殺,斬首無數(shù),抗擊著數(shù)十倍的敵人。戰(zhàn)至傍晚,敵人仍在不斷地增加,而自己孤立無援,馬全下令部隊沖出重圍,向外撤退。他率領(lǐng)精銳殿后,刃數(shù)十人,力戰(zhàn)而死,時42歲。

馬全戰(zhàn)死之后,乾隆皇帝傷心地說: “提督馬全乃為國家出力有用之人,今力戰(zhàn)死事,實堪軫惜!”下令把他的肖像掛在紫光閣內(nèi),作為后世武舉的榜樣。

上一篇:馬世俊

下一篇:馬愉