收藏趣談·齊治源

齊治源(1916~2000),原名植櫞,號智園。天津楊柳青人,為楊柳青年畫畫家齊健隆九世孫。書法篆刻家。幼時從舅父王猩酋學習北碑漢隸,兼學經史。27歲拜著名金石家王襄和印人王雪民學習金文甲骨和治印,后又得陳邦懷、鐘子年、壽石工指點,篆刻宗黟山派,書法融真草隸篆于一爐,獨具一格。曾為天津書協名譽理事、天津市老人書畫研究會顧問、天津市職工書法研究會副會長、天津市文史館特約館員。

花錢買“眼”

早在20世紀三四十年代,齊治源就有個特殊的嗜好:花錢買印。其所謂“買印”不是買已刻好的印章,而是按當時海內印家每字的潤格付給人家現錢,自已出印石,自已確定印文,請印家為自已刻印,舊時稱為“買筆單”。民國年間,凡在國內掛筆單的治印名家,不管其定件潤例高低,他都以這種“買筆單”的方式收藏對方的篆刻作品。所得印家作品,來自大江南北,除北京、上海、南京等地,連香港的名家他也不放過。近代著名印人壽石工(1885~1950)在華北金石篆刻界極有聲望,20世紀40年代即被譽為“執北方印壇之牛耳者”。寓居燕都期間,壽先后在琉璃廠的銘海閣、清秘閣和榮寶齋等處掛牌訂潤刻印。齊治源特別推崇壽印之光潔雅秀、平淡,他節衣縮食,竟得壽石工治印數十方。易大丁(1972~1941)在上海治印時,在筆單中一反單規,并無“劣石不刻”一項,然卻潤資高昂,故其作品實不易得。齊治源喜易印之樸野渾穆,在生活十分拮據的情況下,還是出錢買下易的筆單,進而得以保藏易的精品。他曾說:“(僅)篆刻一項,即遍尋南北百余家為制名號印千余方,搜集古今印譜百余部,另有章太炎、吳昌碩等人書法及珍貴印石等。”

齊治源認為:花錢買印,實際上是花錢買“眼”。他的話明白透徹地道出了“見多”與“眼力”的關系。通過購買名家筆單,他開闊了視界,提高了品位,自己治印的水平也上升到一個更高的層次。40歲以后,他的篆刻不拘師承而私淑近人喬大壯、鐘子年、鄧爾雅、壽石工,以鐘為主,參以已意,遂成自家風格。他對黃牧父、王福廠、韓登安等近代印家所刻多字印作了分析比較,吸取他們的精華,曾治多字印數百方。這都是他眼界大開所致。

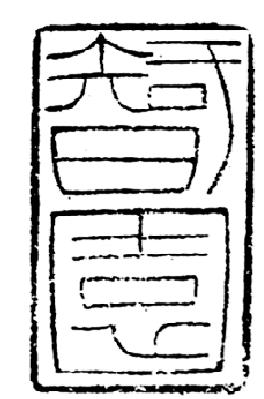

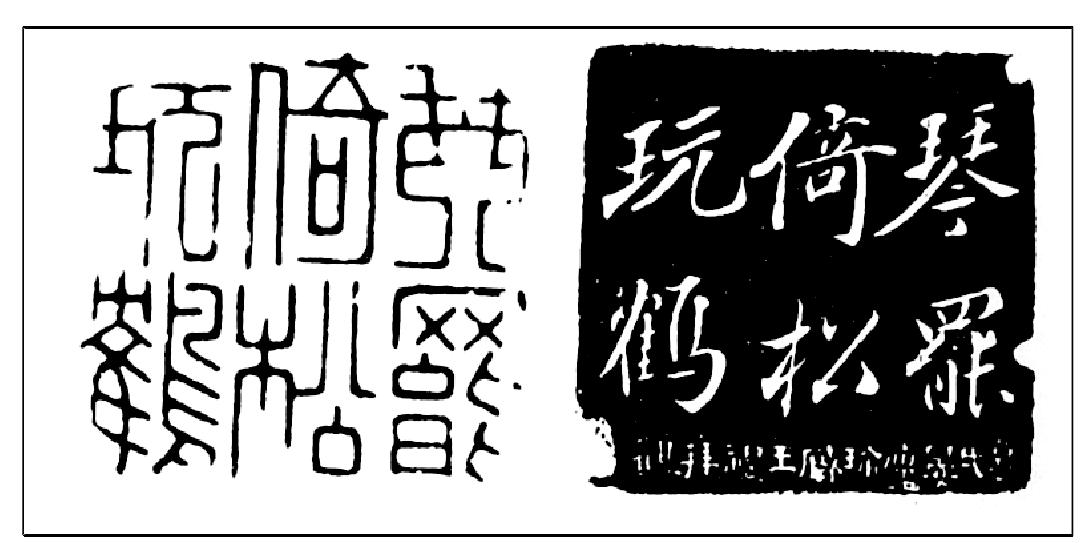

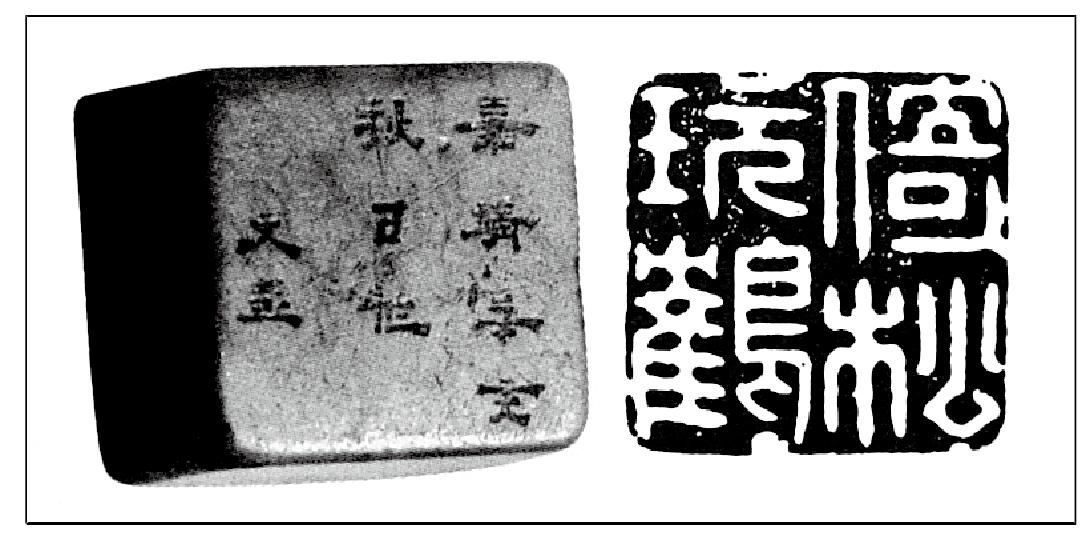

花錢買“眼”,不但成就了齊治源的藝術創作,更使他見多識廣而成為一位金石鑒賞家。他常言:“眼界既廣,鑒別益精。”他曾對古今數百方印章和大量書法作品的真偽年代進行了斷定,大都看得很準。先生在世時,我有些看不好的印章和字畫便常去求教于他。我有一方印款為“嘉靖辛亥秋日作文彭”的印章,印文為“倚松玩鶴”篆書。文彭在文人流派篆刻藝術發展史具有舉足輕重的地位。清人周亮工《印人傳》稱:“論印一道自國博(文彭)開之,后人奉為金科玉律。”文彭治印,極少有擬漢印者,而主要是偏重宋、元情趣。這方“倚松玩鶴”白文印恰能反映出文的這種情趣。我將這方印拿給齊先生看,他立即斷為偽作。他說:“這方印從印文和印款上看均顯得軟弱、板滯而無生氣;印石也是后人用火煅而做的舊,印石用火煅過一般就磨不掉了。這些都露出了偽裝的破綻。由于沒有留下文彭的印譜,其偽作甚多,他的作品至今真假難定。”我還有一方吳昌碩的印章,為舊青田石,印文已被磨掉,只剩下“甲午二月昌碩吳俊”的邊款。有位高手從吳昌碩印譜中仿得“還讀書廬”4字,朱文,與吳昌碩原作幾無兩樣。拿到齊先生手里,還是被他識破了。他的理由是:“印文的神氣不對,但邊款還是對的。”先生接觸吳昌碩的作品太多了,能看到吳印的骨子里,所以當拿到吳印后,一眼便可斷其真偽,并能說出真在哪里、假在何處。

“文革”中,齊治源數十年所存印章連同他收藏的字畫悉被查抄。20世紀80年代初落實政策時,他當年“買筆單”所獲一部分自用印得以退還,雖說只是十之一二,但也是不幸中之大幸了。那年我特意帶了兩本空白印譜,請齊先生將那些印鈐上。先生已年逾八旬,患有嚴重糖尿病,眼睛幾乎失明,他還是不假他人之手,親自為我鈐印,并親題“智園自用印選”于書端。

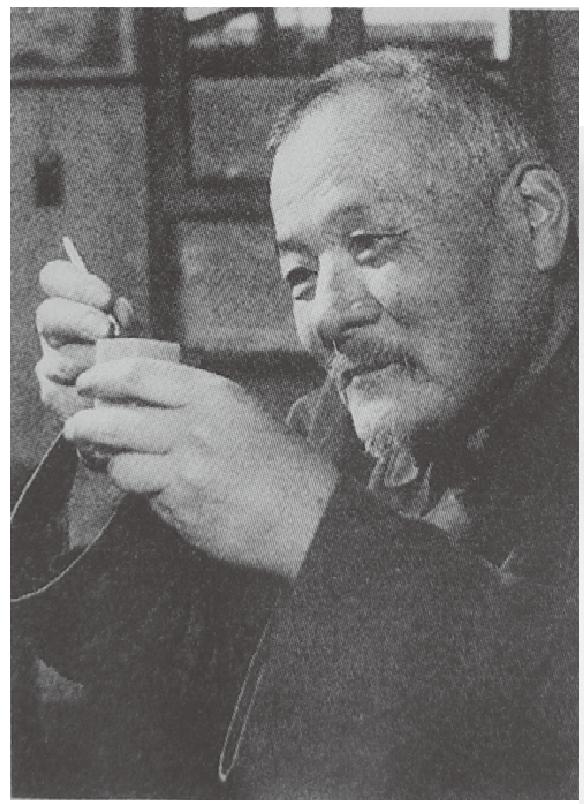

齊治源像

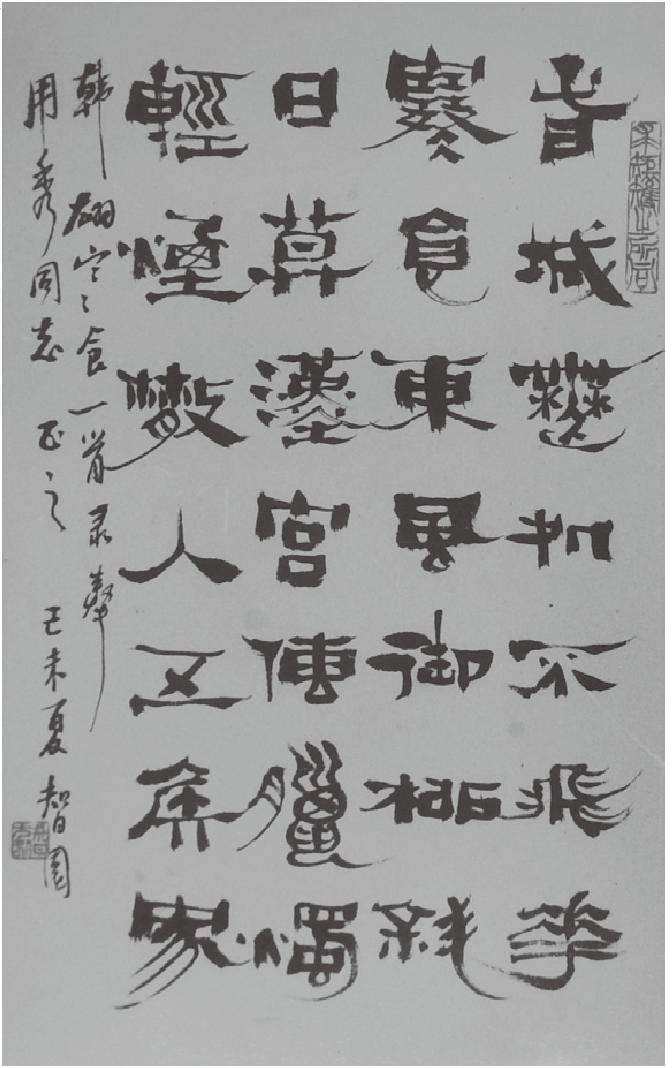

書法 齊治源

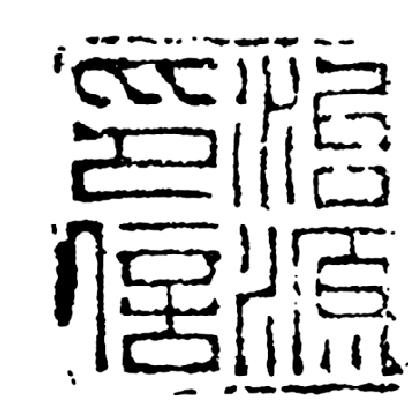

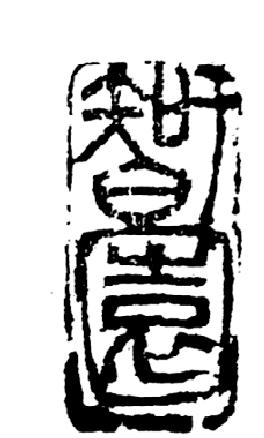

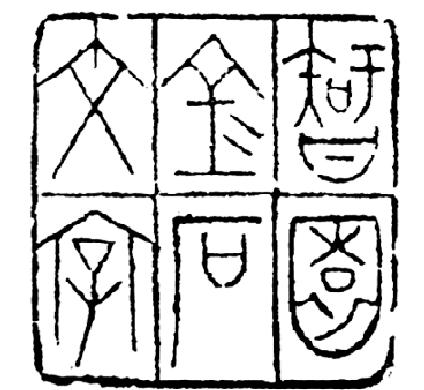

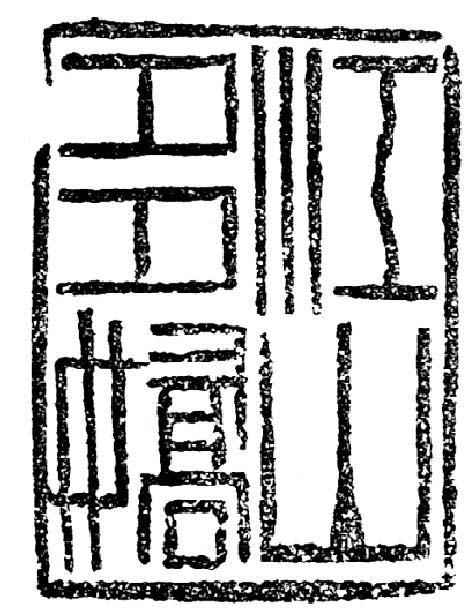

齊七 齊白石刊

治源印信 葉雷園刊

治源 容庚刊

智園 胡佩衡刊

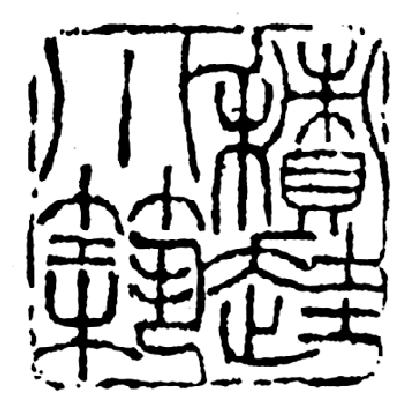

智園金石文字 壽石工刊

齊氏治源 王福廠刊

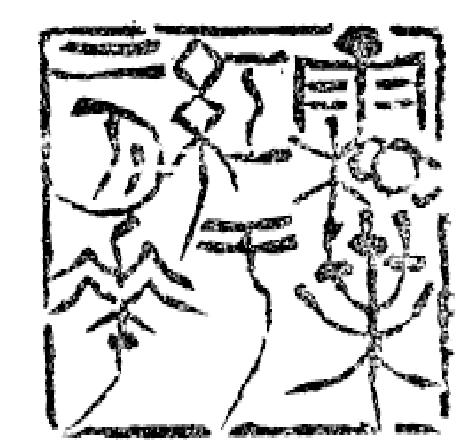

積跬小筑 齊治源刊

智園 金禹民刊

文彭“琴罷倚松玩鶴”(真)

江山多嬌 齊治源刊

文彭“倚松玩鶴”(偽)

霜葉紅于二月花 齊治源刊

上一篇:印章趣談·黃牧甫

下一篇:楹聯趣談·齊治源