收藏趣談·鄭振鐸

鄭振鐸(1898~1958),筆名西諦。福建長樂人,生于溫州。當代作家、文學(xué)史家、文化活動家。曾主編《小說月報》、《世界文庫》等,歷任燕京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)教授,暨南大學(xué)文學(xué)院院長兼中文系主任。建國后曾任中國科學(xué)院考古研究所所長、文化部副部長等。不僅從事文學(xué)創(chuàng)作,還從事文藝翻譯、出版、考古、整理等。一生著述甚豐。有《鄭振鐸文集》行世。

保留古今典籍備嘗艱辛

鄭振鐸一生酷愛藏書。葉圣陶回憶說:“振鐸喜歡舊書,幾乎成了癖好,用他習慣的話來說,‘喜歡得弗得了’。”他在搜集戲曲和小說時,凡是罕見的,不管印本抄本,殘的破的,都當作寶貝。有時到書鋪里翻了一通,常常是一無所得。一次他在中國書店見到一部明刊藍印本《清明集》和一部道光刊本《小四夢》,價各百金,那時他傾囊只能購買其中一部,結(jié)果買了《小四夢》,而《清明集》卻沒能買下。幾十年以后,他還為此事遺憾。上世紀二三十年代,他到歐洲還孜孜不倦地搜尋流落在海外的古籍。

鄭振鐸像

1937年,日軍進攻上海,鄭振鐸寄存于虹口開明書店的100多箱古書,被戰(zhàn)火燒得片紙不留,鄭振鐸痛惜不已。上海淪為孤島時,他仍大量買書,為的是保護祖國文化遺產(chǎn)。有一次,看到中國書店把大批古書賣給造紙廠,便竭力勸阻,店主執(zhí)意要賣。鄭振鐸當即表示:“要賣就給我吧!”此時,他的手頭已見困窘,但還是把留著全家10口買糧食度日的6000元錢將書買了下來,救下了700多種古書。他在《劫中得書記》中說:“余聚書20余載,所得近萬種。搜訪所至,近自滬濱,遠逮巴黎、倫敦、愛丁堡。凡一書出,為余所欲得者,茍力所能及,無不竭力以赴之,必得乃已,典衣節(jié)食不顧也。故常囊無一文,而積書盈室充棟。每思編目備檢,牽于他故,屢作屢輟。然一書之得,其中甘苦,如魚飲水,冷暖自如。”話雖不多,卻道出他聚書的艱辛和得書的欣喜。他在這篇序中還說:“夫保存國家征獻、民族文化,其苦辛固足埒攻堅陷陣、舍生衛(wèi)國之男兒,然以余之孤軍與諸賈競,得此千百種書,誠亦艱苦備嘗矣。”可以看出,在那炮火連天的戰(zhàn)爭年代,鄭老為保存古今典籍真是置個人生死于度外了。

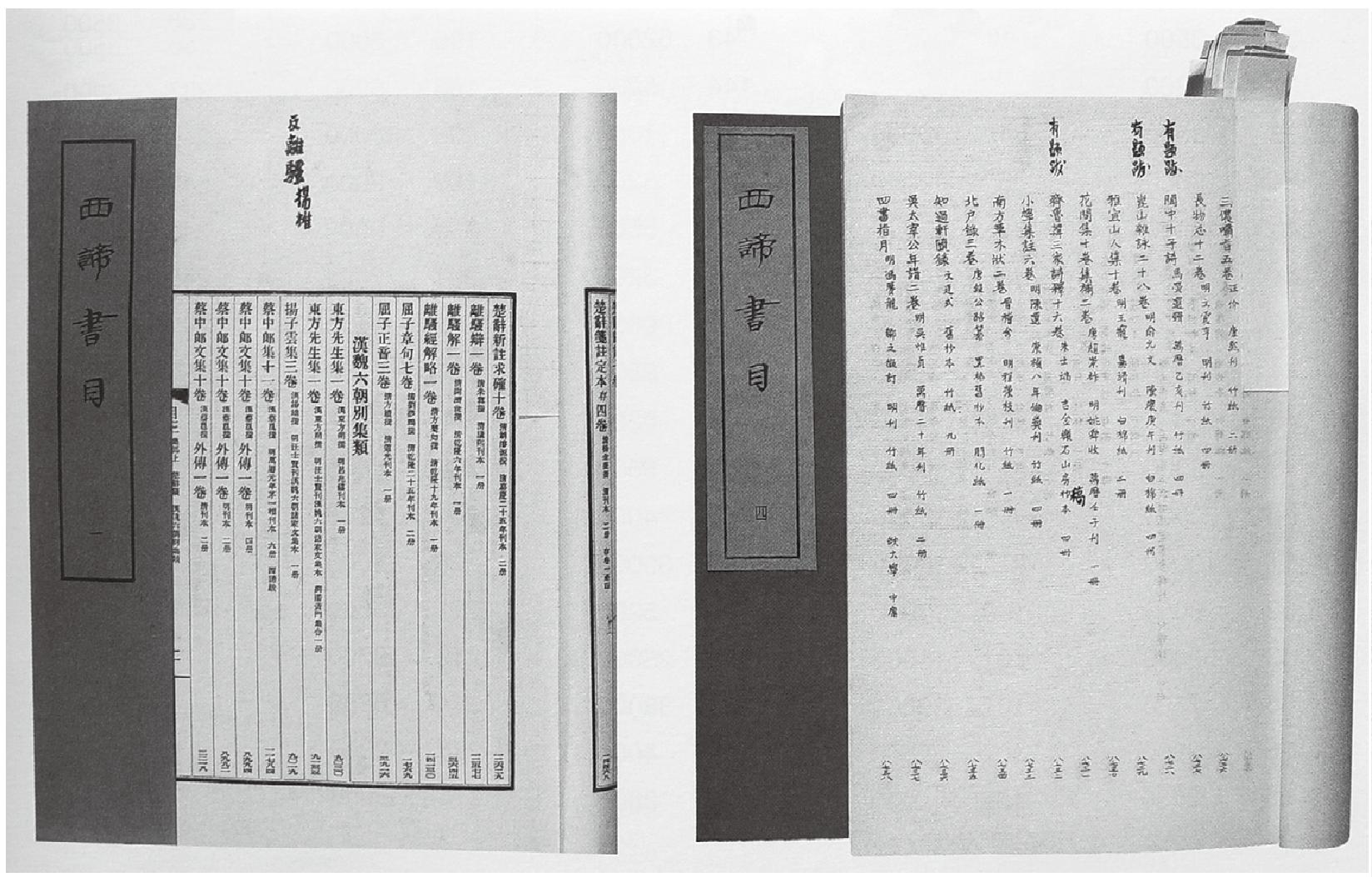

鄭振鐸所編《西諦書目》

迷戀箋譜

箋譜,簡言之,就是印有詩文圖畫、既可實用寫信又可供鑒賞珍藏的信紙。鄭振鐸對箋譜的搜訪和集藏真是到了著迷的程度!

早在民國十九年(1930年)鄭振鐸即來到了當時的北平,一邊在燕京大學(xué)教書,一邊從事文化工作。他家住在南池子,授課之暇,常到琉璃廠各南紙店“覓寶”。

有一天,他來到一家叫淳菁閣的店鋪。在那里,他驚奇地發(fā)現(xiàn)了許多清雋絕倫的信箋。特別是畫家陳師曾所作的,雖僅寥寥數(shù)筆,而筆觸卻是那樣瀟灑不俗,讓他愛不釋手。那些由吳待秋、金拱北等名畫家所作和姚茫父的唐畫壁磚箋、西域古跡箋等,也令他喜愛至極。他頓感中國明清以來用木刻水印方式制的這種小信箋的珍貴。

“像這樣一片園地,前人尚未涉及呢。我舍不得放棄一幅。”鄭振鐸感奮萬千。

他在北平教書的這段時間,足跡遍及琉璃廠的每個店肆,只要見到箋譜佳品,總是駐足以顧,設(shè)法購求;然后抱著一大包箋紙興致勃勃地坐上包車回到南池子寓所,在燈下展玩,心中感到無限欣慰。

那是一天下午,他又來到琉璃廠,走進靜文齋,見到一些箋譜后,又是格外地興奮。靜文齋內(nèi),幽雅清靜,陽光淡淡地射在罩了藍布套的桌案上,鄭振鐸興奮地翻看箋譜的樣簿,一次就購回了好幾種。事后,他在《訪箋雜記》中寫道:“很高興地發(fā)現(xiàn)了齊白石的人物箋4幅,說是仿八大山人的,神情色調(diào)都臻上乘。吳待秋、湯定之等20家合作的梅花箋,也富于繁頤的趣味。清道人、姚茫父、王夢白諸人的羅漢箋、古佛箋等,都還不壞,古色斑斕的彝器箋,也靜雅足備一格。”

經(jīng)過他的苦心搜集,這一年竟得刻印俱精的箋譜約500多種。這些箋譜真是達到了意趣無窮、百花齊放的境地。

搜集古代陶俑

鄭振鐸畢生酷愛藏書,這是眾所周知的。但是,他還搜集過大量陶俑,知道的人卻不多。這些陶俑,在解放之初就已經(jīng)全部獻給了國家,至今都還陳列在故宮博物院陶瓷館內(nèi)。關(guān)于鄭先生集藏陶俑的意義,他的兒子鄭爾康在1988年撰文說:

“父親之集俑,和他藏書一樣,不僅是學(xué)術(shù)研究的需要。在那四十年代的動亂時期,他大量集俑還有另一層意思,這里引一段當時上海出版公司劉哲民先生的回憶,便清楚了:‘1947年春,我有一些時候不上西諦家去了。一天走去看望他,走進樓下寫作室里,只見滿屋的泥人和陶器,墻上掛的,桌上放的,地上擱的,以及櫥頂上矗立的,真是琳瑯滿目。我還沒來得及問他,西諦就對我說:你大概很奇怪吧!他說:最近幾個月上海古董市場上涌現(xiàn)了不少從北方來的古明器陶俑,外國人收買了很多,古董商人也紛紛收購盜運出國。為了減少這批珍貴文物流出國外,所以盡量收購了一些,經(jīng)濟上已是羅掘俱空了。’”為了使祖先遺留下的珍貴藝術(shù)遺產(chǎn),不至流落到異邦,鄭振鐸不惜重金收購古代陶俑,其赤子之心,由此可見。

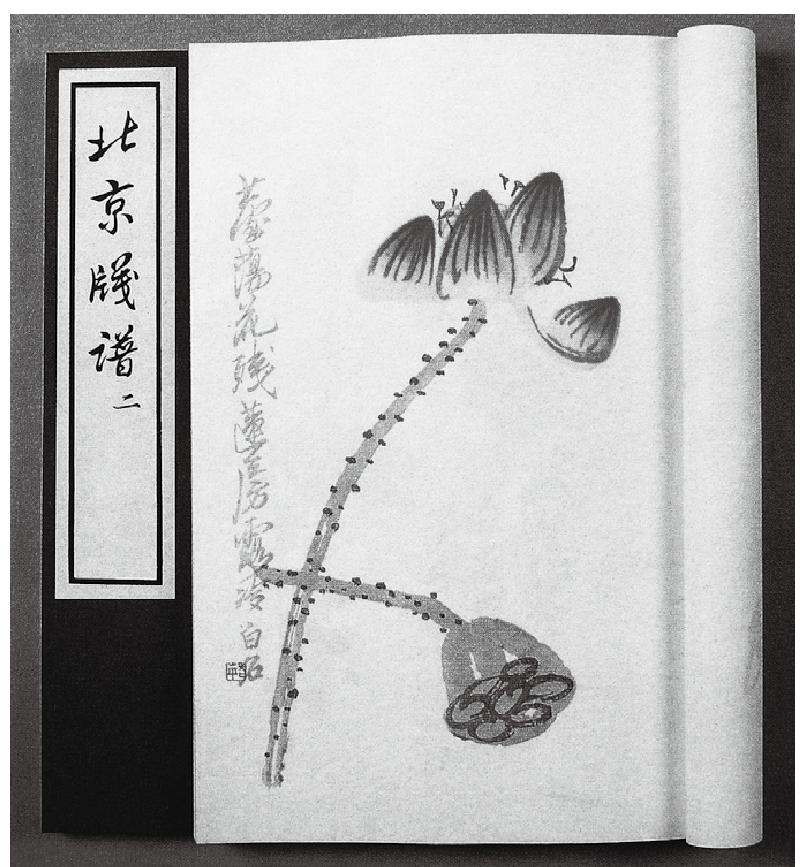

十竹齋箋譜

三彩馬和白陶罍

1921年,鄭振鐸在上海商務(wù)印書館任編輯時,省吃儉用,買回一尊唐三彩大馬,放在條案上,昂首雄立,驃駿飛揚,客人見之,無不被它的神韻所吸引。可是這匹“寶駒”在一次喬遷中,被搬運工不慎摔得粉碎,鄭振鐸手捧碎片連連嘆息。雖說抗戰(zhàn)勝利后,又覓得一匹唐三彩馬,且價錢昂貴得多,而造型、釉色卻都不如以前的唐三彩大馬。所以每當他看到有關(guān)馬的古玩時,總會想起那匹摔碎的馬兒。這時,鄭振鐸大有《秦瓊賣馬》難舍難分之情。

鄭振鐸家中還有一尊白陶罍,這也是他的心愛珍藏。不料幼小的兒子竟將這白陶罍偷出去玩“過家家”,把這稀有的古董——商周時代的酒器灌滿了水當茶喝。孩子玩過后,忘記把這古陶罍帶回家中,讓它在寒冷的天井里凍了一夜。第二天鄭振鐸發(fā)覺后,這陶罍已凍裂成兩段。此時,鄭振鐸又一次捶胸頓足,心痛萬分。他并非為錢財而心痛,而是為失去一件古物而悔恨。為此他不斷教育子女,也教育社會各界人士要愛護文物古玩。

北京箋譜

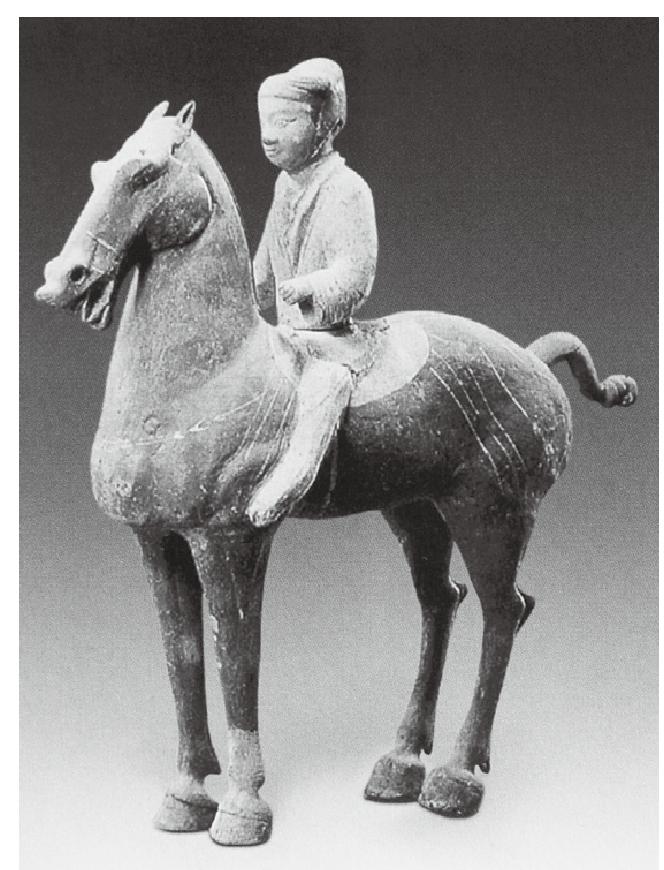

彩繪騎兵俑(西漢)

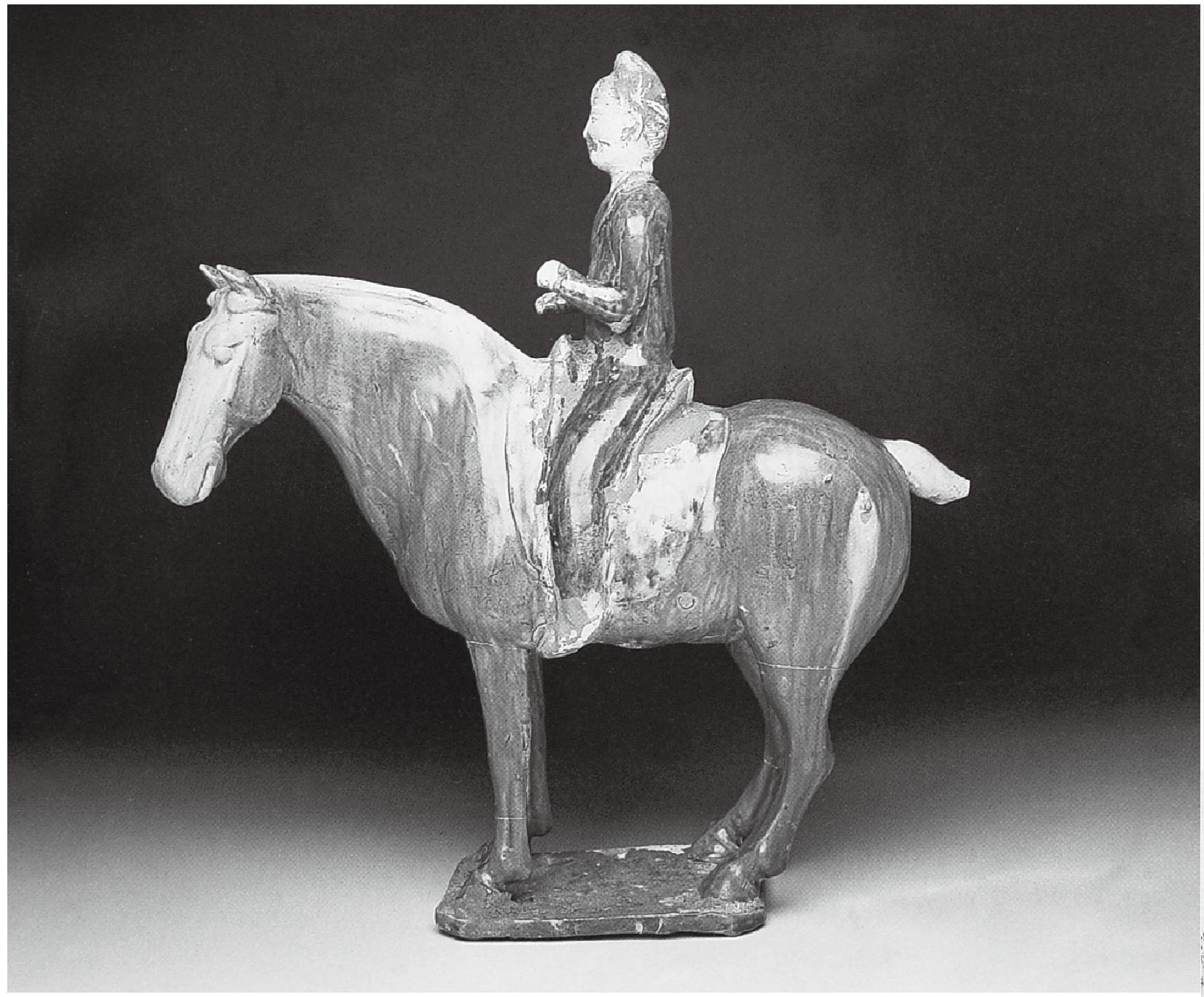

唐三彩人騎馬俑

上一篇:翰墨趣談·邯鄲淳

下一篇:閑章趣談·鄭燮